1959년 6월, 강원 인제 보궐선거의 주인공은 국회의원 후보가 아니라 찬조연설자였다. “김대중과 나는 같은 세포조직에 있었습니다. 그는 틀림없는 공산당원입니다. 김대중과 죽마고우인 내가 말하는 것이니 믿으십시오.” 주민들은 그 말을 믿었다. 다른 쟁점은 파묻혔다. 민주당 국회의원 후보 김대중은 낙선했다. 김대중 후보는 “죽마고우”라는 그 연설자를 선거 때 처음 봤다. 상대 후보가 동원한 날조 선전원이었다. 1954년 전남 목포에서 낙선했을 때도 이승만 정부의 방해 공작이 있었다. 그러나 ‘빨갱이’로 몰아붙인 것은 이때가 처음이었다.

윤보선 전 대통령.

이듬해인 1960년 인제에서 다시 한번 낙선해 내리 세 차례 국회의원 선거에서 떨어진 그에겐 아무것도 남아 있지 않았다. 모아둔 재산은 다 써버렸다. 선거 직후인 1960년, 첫 번째 아내 차용애씨마저 세상을 떠났다. ‘빨갱이’의 낙인은 이후로도 줄곧 그를 따라다녔다.

낙인의 형틀은 김대중의 청년기 때 주조됐다. 그의 젊음은 광복, 좌우 대립, 전쟁, 독재로 이어지는 시간을 빛의 속도로 헤집고 달렸다. 청년 김대중은 좌와 우, 삶과 죽음 사이에서 격변의 시대만큼 진동했다. 독재 정권과 극우 세력은 그 가운데 오른쪽을 모두 가리고 왼쪽의 흔적만 캐내어 ‘빨갱이’의 형틀을 만들었다.

목포공립상업학교를 졸업한 직후인 1944년 그는 목포상선회사에 취직했다. 일본인 사장이 운영하는 국책회사였다. 직원이 되면 징병을 면제받을 수 있었다. 1945년 8월15일 광복과 함께 회사는 귀속재산이 됐다. 미 군정은 스무 살의 김대중을 회사 관리인으로 선정했다. 당시 그는 한국인 종업원으로 구성된 경영위원회 위원장이었다. 이듬해 정식으로 회사를 불하받았다. 이름을 흥국해운상사로 고쳤다.

흥국해운은 금융조합연합회(농협의 전신)와 계약을 맺어 구호 양곡과 비료 등을 전국에 해상수송하는 계약을 맺었다. 사장 김대중은 ‘청년 재벌’이 됐다. 전남해운조합 회장, 한국조선조합 이사 등도 겸했다. 1948년엔 일제 시기 일본어로 발행됐던 당시 유일의 지역언론 도 인수했다. 직접 사설을 쓰기도 했다.

1950년 한국전쟁 발발 때, 그는 서울에 있었다. 해군의 물자 소송 하청을 따내려고 해군 장교를 만나고 있었다. 전쟁 직후엔 부산으로 사무실을 옮겼다. 정부와 교섭해 사업권을 따내려 했다. 미 군정 치하에서 일제가 남긴 적산을 불하받고, 총독부 기관지나 다름없던 신문을 인수하고, 전쟁 중에도 정부 하청을 받으려 했던 ‘사장 김대중’의 면모는 ‘역사의식’보다는 ‘수지타산’에 어울리는 것이었다. 독립운동, 나아가 좌익 계열의 무장투쟁에 청춘을 바친 또래 젊은이들과 구분된다.

그러나 그에겐 어렴풋하나마 ‘민족의식’이 있었다. 그것이 청년 재벌 김대중의 발목을 잡아챘다. 1945년 8월16일, 서울에서 여운형이 이끄는 건국준비위원회(건준)가 발족했다. 8월20일에는 목포에 건준 지부가 만들어졌다. 목포상선 관리인 김대중은 건준 목포지부에 참여했다. “이제부터 새로운 나라를 만든다는 취지에서 너무나 기쁜 나머지 즉시 참여했다”고 김 전 대통령은 회고록에 적었다. 선전부의 말단 심부름을 맡았던 그는 이듬해 1월, 여운형 등이 신탁통치 지지 의견을 밝히자 건준을 떠났다.

그다음 선택도 숙고 끝에 이뤄진 것은 아니었다. 건준을 통해 정치에 눈을 뜬 그는 1946년 조선신민당에 입당했다. 조선신민당은 공산 계열의 ‘중국 연안파’가 만든 정당이었다. “좌우 합작을 내걸었기 때문에” 가입했다고 김 전 대통령은 회고록에 썼다. 그는 관련 모임에서 “소련을 조국이라고 하는 놈들은 때려죽여야 한다”고 발언한 것을 계기로 당을 나왔다. 그리고 1947년, 우익 단체인 대한청년단 해상단에 가입해 부단장이 됐다.

한국전쟁을 서울에서 맞은 그는 20일 동안 걸어서 목포에 돌아왔다. 인민군은 회사 건물, 자택, 가재도구는 물론 식량까지 모두 징발했다. 일제가 유달산에 만들었던 방공호로 숨어 이틀 밤을 보냈다. 인민군 정치보위부가 그를 찾아냈다. 지역 유지 김대중은 반동으로 몰려 두 달간 목포 형무소에 갇혔다.

1950년 9월18일, 수감자 200명을 강당에 몰아넣은 인민군은 50명씩 트럭에 태워 야산에서 처형했다. 저녁 무렵, 후퇴하기 바쁜 인민군을 대신해 지역 공산당원들이 ‘뒤처리’를 맡았다. 감시가 소홀해진 틈을 타고 다른 수감자들과 함께 탈출했다. 100여 명이 목숨을 건졌다. 그는 공산 게릴라를 피하려고 집 천장에 숨어 지냈다.

극우 세력이 단골로 의혹을 제기하는 행적 가운데 ‘보도연맹’도 있다. 처음으로 공론화된 것은 1980년 신군부 쿠데타 직전이었다. 당시 정승화 육군참모총장이 중앙정보부의 ‘신상기록철’을 근거로 “김대중은 6·25 때 총살 대상으로 분류됐으나 실무자의 착오로 총살을 면했다”고 주장했다. 그는 같은 내용을 육군 각 부대를 돌며 일선 지휘관들에게도 강조해 전했다.

한국전쟁 직전, 이승만 정부는 사상전향자들을 보도연맹에 가입시켰다. 사상검사, 정부 관료, 지역 유지들이 연맹의 간부를 맡았다. 김 전 대통령이 직접 쓴 기록 가운데는 보도연맹에 대한 언급이 없다. 보도연맹 가입 자체가 명확히 확인되지 않았다. 가입했다 해도 지역 유지의 자격인지, 사상전향자의 자격인지 불분명하다. 어쨌건 보도연맹은 한국전쟁의 대표적인 참상으로 역사에 기록돼 있다. 체제에 협조하라고 꼬드겨 가입시킨 뒤, 오히려 양민 학살의 분류 기준으로 삼았다.

1967년 12월17일, 김대중 국회의원은 국회에서 신상 발언을 했다. 박정희 정권 때였다. “이북에서 지령 받고 내려온 공산당도 자수하면 무죄를 해주고 생활정착금까지 주는 게 국가의 시책이다. …그런데 어째서 대한민국에서 자라고 생활하는 사람이, 나는 공산당을 반대한 사람이라고 해도 억지로 빨갱이로만 몰아가는가. 광복 당시 20세에, 공산주의가 뭔지, 민주주의가 뭔지 분간을 못했다. 그것이 독립인 줄 알았다. 공산당은 (나를) 반동이라고 죽이려 하고, 반공을 위해서 혁명했다는 당신들도 나를 빨갱이라고 그러면 나는 어데 가서 살아야 하오?”

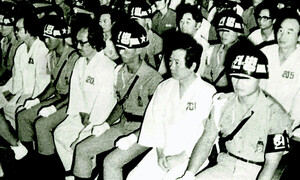

한 서린 질문은 응답받지 못했다. 그의 영향력이 커질수록 ‘빨갱이’의 낙인도 커졌다. 1980년 7월, 전두환 신군부는 대중을 선동해 민중 봉기를 일으켜 정부를 전복하려 했다는 ‘김대중 내란음모 사건’의 수사 결과를 발표했다. 발표문을 보면, ‘김대중은 해방 직후부터 좌익 활동에 가담한 열성 공산주의자’라고 규정돼 있다. 재판에서 그는 사형을 선고받았다.

1987년 6월 항쟁 직후, 에는 박희도 당시 육군참모총장 등이 기자간담회에서 행한 발언 내용이 실렸다. “(김대중씨의 집권을 받아들일 수 없다는 1980년 무렵 군 장성들의 견해가) 지금도 변한 것은 없다. 김대중씨도 변한 것이 없지 않은가.” “(87년 12월 대선에서) 김대중이 대통령이 된다면 수류탄을 들고 뛰어들고 싶다.”

1992년 대선 때, 김영삼 민자당 후보는 “북한이 원하는 후보를 대통령으로 뽑을 것인가? 책임 있는 대통령 후보라면 김일성 노선에 동조하는 세력과 손을 끊어야 한다”고 연설했다. 1997년 대선 때는 이라는 책이 출간됐다. “김일성의 꿈은 김대중을 대통령으로 만드는 것”이라는 등의 내용이었다. 이 책은 권영해 안기부장이 용공 조작을 위해 발행을 사주한 것으로 이듬해 검찰 수사에서 드러났다.

조갑제 전 사장은 지난 8월19일 자신의 홈페이지에서 김 전 대통령을 “국가 반역범죄 전력자, 6·15 반역선언자, 북핵개발 지원 혐의자”로 칭했다. ‘빨갱이’의 낙인을 무덤에까지 새겨넣으려는 이들은 아직도 글을 쓰고 있다.

안수찬 기자 ahn@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

홍준표, 이 대통령 부동산 정책 맞장구…“부동산 돈 증시로 가면 코스피 올라”

일본, 이제 ‘세계 5대 수출국’ 아니다…한국·이탈리아에 밀려나

이 대통령, 분당 아파트 29억원에 내놔…“ETF 투자가 더 이득”

이 대통령, 분당 아파트 매물로 내놔…부동산 정상화 의지

박영재 법원행정처장직 사의…사법 3법 추진에 반발

이진숙 “한동훈씨, 대구에 당신 설 자리 없다” 직격

러시아 “돈바스 내놓고 나토 나가”…선 넘는 요구에 우크라전 종전협상 ‘난망’

민주 “응답하라 장동혁”…‘대통령 집 팔면 팔겠다’ 약속 이행 촉구

![왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt] 왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0227/53_17721459993113_20260226504293.jpg)

왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt]

송언석, 천영식 8표차 부결에 “당 의원 일부 표결 참여 못해, 사과”