김대중 위원장이 타석에 들어섰다. 지난 8월26일 저녁 6시20분, ‘타자’ 김대중은 1만여 광주 시민이 지켜보는 가운데 헛스윙을 했다. 관중들이 “와아~” 웃으며 박수를 쳤다. “저분 이름이 진짜 김대중인가요?” 구단 직원은 짧게 대답했다. “네. 행사 안내 자료에 나와 있잖아요. 김. 대. 중.” 김대중 전 대통령의 서거와 무슨 관련이 있는 게 아닐까? 구단 직원은 심드렁하게 말했다. “그냥 동명이인이에요. 김. 대. 중.”

석양이 내리는 광주 무등경기장에서 기아 타이거즈와 한화 이글스의 경기가 시작되고 있었다. 대통령 김대중과 ‘그냥 동명이인’일 뿐인 광주도시철도공사 김대중 노조위원장이 초대받았다. 구단과 자매결연을 맺은 공사 사장이 시구를 하고, 노조위원장이 시타를 했다. 김 전 대통령이 서거한 지 9일째 되는 날이라는 사실과는 아무 관련이 없었다. 그저 우연이었다.

지난 8월26일, 광주 무등경기장에서 기아 타이거즈와 한화 이글스의 경기가 열렸다.

우연은 이뿐만이 아니다. 타이거즈는 프로야구가 출범하던 1982년부터 97년까지 모두 아홉 차례 우승했다. 그러나 1997년 이후 지난 10여 년 동안 단 한 차례도 우승하지 못했다. 타이거즈에겐 ‘잃어버린 10년’이었다. 그랬던 팀이 2009년 8월 말 현재, 1위를 달리고 있다. 2위 두산과 5경기 정도 차이가 난다. 독재정권 시절 승승장구하다가, 민주정부 시기 내내 죽을 쑤었으며, 정권이 바뀌자 다시 우승을 노리는 형국이지만, 정말이지 야구와 정치는 아무 관련이 없다. 그저 우연이다.

스포츠 전문지 이선호(44) 기자는 “초창기의 ‘근성야구’가 사라지고 ‘자율야구’로 넘어오는 과정에서 팀 색깔을 잃었지만, 올 시즌 들어 팀 운영 방식의 변화에 선수들이 잘 적응한 결과”라고 말했다. 기아 타이거즈 윤기두(49) 운영부장은 “시즌 전에 체력훈련을 집중적으로 했던 것이 주효했다”고 말했다. ‘우승 주기’와 ‘정권 주기’의 묘한 변곡선에 대해서는 “해석이야 자유지만, 정치 상황에 따라 마음먹은 대로 우승도 하고 꼴찌도 한다는 것 자체가 불가능한 일 아니냐”고 말했다.

관중이 급증한 것도 이를테면 우연이다. 1993~97년 무렵, 매년 평균 42만 명으로 최고 정점에 달했던 홈 관중 수는 1998~2007년에 평균 19만여 명으로 줄었다. 그러나 지난해 36만 명을 넘어섰고, 올해 8월27일 현재 47만4494명을 돌파했다. 시즌이 끝나지 않았는데도 역대 최다 관중 기록(1996년 46만8922명)을 이미 경신했다. 55만 명 돌파가 예상된다. 구단 관계자는 “지난해 베이징올림픽과 올해 WBC의 선전이 야구팬들을 다시 불러모았다”고 말했다. 역시 정치 상황과는 아무 관련이 없다.

다만 지난 8월18일 무등경기장엔 아주 잠깐 ‘정치의 바람’이 불었다. 1루석 응원무대에 응원단장도 치어리더도 올라가지 않았다. 경기장 국기 게양대엔 조기가 내걸렸다. 경기 시작 전, 선수와 관중은 함께 묵념했다. 김대중 전 대통령이 서거한 날이었다. 해태 타이거즈 어린이 회원 출신인 회사원 김형성(36)씨는 그날 을 들었다. 경기가 끝날 무렵, 치어리더도 밴드도 없는 1루 쪽 관중석에서 중년의 사내들이 모여앉아 을 불렀다. 나지막한 목소리였다. 김씨는 “90년대 후반 이후 무등경기장에서 을 들은 것은 그날이 처음”이라고 말했다.

지난 8월26일, 광주 무등경기장에서 기아 타이거즈와 한화 이글스의 경기가 열렸다. 11-1로 기아가 대승을 거둔 경기에서 젊은 관중이 환호하고 있다.

1994년부터 타이거즈를 취재한 이선호 기자는 군산상고 출신의 형을 따라 프로야구 원년부터 타이거즈의 팬이 됐다. 그는 이 1983년 한국시리즈에서 처음 불렸다고 기억한다. 서울 잠실에서 MBC 청룡과 한국시리즈 7차전을 하는데, 우승이 거의 확정되자 응원 밴드가 을 연주했다. 타이거즈 팬들이 따라 불렀다. 이선호 기자는 “을 부르며 해태를 연호하는 일과 5·18을 떠올리며 김대중을 응원하는 마음 사이에 암묵적인 끈이 있었다”고 말했다. 쾌승의 순간에 애달픈 노래를 부르며 기운 차리는 기묘한 일이 그때부터 시작됐다.

을 합창하는 모습은 1990년대 중반부터 조금씩 자취를 감추었다. “지금도 서울·인천 같은 수도권에 가면 호남 출신의 중년 팬들이 아주 가끔 부르긴 한다”고 이선호 기자가 설명했지만, 요즘은 광주 시민들조차 을 부르지 않는다. 넓은 챙 모자와 선글라스를 쓰고 경기장을 찾은 회사원 이미진(27)씨는 “스무 살 때부터 야구장에 왔는데, 그런 노래가 있다는 건 알지만 한 번도 불러본 적이 없다”고 말했다. 김 전 대통령 서거일에도 무등경기장에 왔는데, “물론 그분이 평생 고생만 하셔서 슬프긴 했지만, 응원을 맘껏 하지 못해 조금 심심했다”고 회고했다.

이 무등경기장에서 사라진 건 1997년이 결정적이었다. 외환위기가 불어닥친 1997년 11월 해태제과가 부도를 맞았다. 당선 직후부터 대기업 구조조정을 추진한 김대중 정부는 해태를 굳이 회생시키지 않았다. 재정적 어려움에 봉착한 해태 타이거즈 구단은 선수들을 팔았다. 선동열·이종범·조계현·임창용 등이 팀을 떠났다. 1985년부터 구단에서 일해온 윤기두 운영부장은 “98년 이후 타이거즈의 오랜 부진은 주전 선수들의 방출이 결정적 원인이었다”고 말했다. 선수들은 활력을 잃었고 팀은 우승컵을 잃었으며 타이거즈 팬들은 을 부를 기회를 잃었다.

엎친 데 덮친 격으로 ‘시장 개방’의 파도가 구단을 덮쳤다. 한국야구위원회(KBO)는 1998년부터 팀당 2명씩 외국인 선수의 영입을 허용했다. 2000년에는 연고와 무관하게 선수를 영입할 수 있는 자유계약(FA) 제도를 도입했다. 모두 김대중 정부 시절 이뤄진 변화다. 돈이 곧 실력이 되는 시절, 현대와 삼성이 프로야구를 지배했다. 현대 유니콘스는 1998년·2000년·2003년·2004년 우승을 차지했다. 삼성 라이온즈는 2002년·2005년·2006년 우승을 차지했다. 주전을 팔아 구단을 운영했던 타이거즈는 하위권을 맴돌았다.

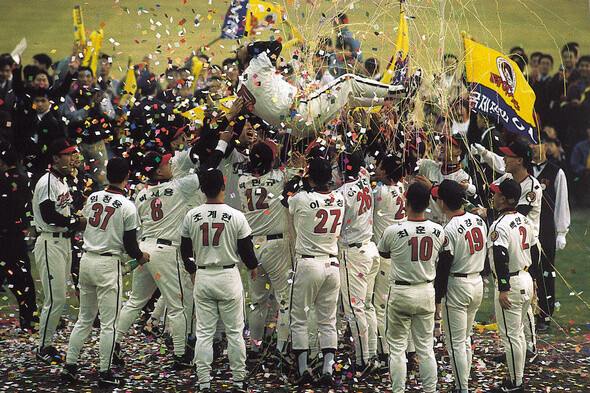

해태 구단 시절인 1997년 11월13일, 한국시리즈에서 우승한 타이거즈 선수들이 헹가래를 치며 기쁨을 나누고 있다. 사진 한겨레 자료

처음부터 해태 타이거즈는 가난한 팀이었다. 프로야구 출범에 참여한 기업들은 모두 굴지의 재벌이었다. 해태는 재계 순위로 따져도 기껏해야 중·하위권이었다. 1982년 1월 창단 당시, 해태 타이거즈의 선수는 고작 14명이었다. 지명타자와 투수를 포함해 적어도 10명이 뛰는 프로야구에서 해태 타이거즈는 ‘외인구단’이나 다름없었다. ‘오리타법’의 지명타자 김성한은 투수로도 활약했다. 원년 홈런왕 김봉연은 다리에 깁스를 하고 타석에 나서기도 했다. 김동엽 감독에 김봉연·김준환·김종모·김일권·김성한·김용남 등 원년 주전 대부분이 ‘김씨’였던 해태 타이거즈는 이후로도 ‘헝그리 파이터’를 표상했다. 정규 시즌에선 2위 또는 3위를 지키다가 한국시리즈에서 상대를 눕히는 게 타이거즈의 승리 방정식이었다.

그 시절, 광주 관중은 외야에서 삼겹살을 구워 소주를 마셨다. 술 취한 아저씨들이 고래고래 욕설하던 모습을 이선호 기자는 기억한다. 윤기두 운영부장은 1987년 한국시리즈 때 대구 경기장 앞에 세워둔 타이거즈 버스가 불탔던 장면을 기억한다. “전남 5바9405 버스였다”고 또박또박 말한다.

이제 많은 것이 변했다. 거친 응원문화와 지역색은 많이 희석됐다. 타이거즈 어린이 회원 출신 김형성씨는 그 분기점을 2001년으로 꼽는다. 기아가 구단을 인수한 그해, 처음으로 짧은 치마의 치어리더가 등장했다. 전광판은 디지털 화면으로 바뀌었다. 대신 가 관중석에서 울려퍼지기 시작했다. 그 무렵부터 야구장을 찾기 시작했던 회사원 이미진(27)씨는 “유행가의 가사를 바꿔 응원가로 쓰고, 선수마다 각각의 응원가가 따로 있고, 경기 상황에 따라 서로 다른 응원가를 부르는” 경기장 분위기가 마음에 들었다.

취재진이 무등경기장을 찾은 8월26일, 관중 가운데 열에 대여섯이 20·30대 여성이었다. 미니스커트, 핫팬츠, 스키니진, 원피스 등을 입고 친구 또는 애인 또는 남편의 팔짱을 낀 채 ‘기아’를 연호했다. 그들은 5회말이 되자 응원 무대에 오른 남녀 커플의 키스에 박수를 보냈고, 6회말에는 파도타기를 다섯 바퀴 돌았으며, 8회말에 를 합창한 뒤, 경기가 끝나자 유행가 가사를 바꾼 ‘기아 없인 못살아’를 불렀다.

“인자 되얐어. 일방적으로 1위 하면 재미없재. 좀 쉬어가며 하더라고.” 관중 가운데 가장 나이 많은 축에 속하는 박재령(50)씨에게 요즘 정치·경제 사정에 대한 의견을 묻자, 버럭 언성을 높였다. “여그는 광준게, 워찌 생각허는지는 두말하믄 잔소리재. 그랴도 여그서는 야구를 물어봐야재, 정치를 물어서 쓰겄는가?”

기아 타이거즈는 이날, 김상현의 석 점 홈런 등을 앞세워 11 대 1의 대승을 거뒀다. 그래도 광주 시민들은 을 부르지 않았다.

광주=글 안수찬 기자 ahn@hani.co.kr·사진 김정효 기자 hyopd@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘트럼프 관세’ 90%, 돌고돌아 결국 미국인이 냈다

전임자도 “반대”…이성윤 ‘조작기소 대응 특위 위원장’ 임명에 민주당 발칵

배현진 “장동혁 지도부의 공천권 강탈”…당내선 ‘선거 포기했나’

앞뒤 다 비워…윤석열 ‘황제 접견’, 재구속 이후 278차례

기상 악화에도 “치킨은 간 모양이네요”…이 대통령, 연평도 해병대 격려

롯데 “나승엽·고승민 등 대만서 불법 도박장 출입…즉각 귀국 조치”

여자 500m 벽 높았다…쇼트트랙 최민정·김길리·이소연, 메달 획득 실패

프로야구 롯데 선수들, 대만 도박장 CCTV에 ‘찰칵’…성추행 의혹도

“재혼 사유로 국가유공자 보훈급여 박탈…기본권 침해”

“죄 많은 제게…” 구치소 김건희, 손편지로 지지자에게 답장

![[속보] 법원, ‘언론사 단전·단수’ 이상민에 징역 7년 선고 [속보] 법원, ‘언론사 단전·단수’ 이상민에 징역 7년 선고](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0212/53_17708767345627_20260212502899.jpg)