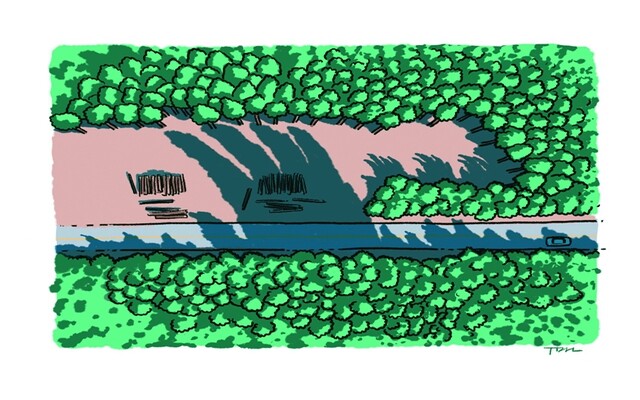

일러스트레이션/ 이우만

그 길은 천년 비자나무가 사는 제주 비자림으로 가고, 가다보면 아름다운 평대 바다로 이르는 길이다. 결국 터질 것이 터졌다. 절박감. 그런 생각이 든 것은 나만이 아닐 것이다. 터진 후 다시 한번 그 길을 찾았다. 비자림로. 폭염의 오후였고, 양쪽으로 도열한 녹색 삼나무 군단은 그 오후의 생명력으로 질펀했다. 이 길을 지날 땐 어쩐지 겸허해지고, 어쩐지 여유를 찾게 된다는 벗의 말이 들려왔다. 그것들은 빽빽해 시야를 가린다느니 인공조림이라느니 삼나무의 생태가 어떻다느니와 무관하게 그냥 그 자리에서 도도했다. 얼마 지나지 않아서였다. 여기저기 잘려나간 삼나무 붉은 자국들이 민낯을 드러낸 것은. 싹둑 900여 그루. 덜컥했다.

그동안 섬의 나무와 숲들이 개발의 이름으로 뭉개지고, 넓어지고 미끈 포장돼온 것이 어디 어제오늘의 일이랴. 하늘에서 보면 이렇듯 수많은 길의 섬은 처음 본다는 사진가들의 말이 나온 지도 오래다. 언론과 함께 이 길은 뜨거운 이슈로 솟구쳤다. 지역민들의 찬반 논란 속 환경운동가들, 숲을 사랑하는 사람들이 찾아오고, 급기야 국민청원으로까지 번지더니 공사 중지! 한 치 앞을 모르는 인간의 삶처럼, 잘려나갈 뻔했던 삼나무들의 운명도 달라진 셈이다. 제주도도 다른 대안에 부심 중이란다. 그럼에도, 이젠 더는 지켜볼 수 없었던 걸까. 늦었으나 삼나무를 계기로 제주 자연에 눈길을 주는 것은 다행스럽다.

이미 확장되는 길들도 시야에 들어온다. 제주 오름 중 빼어난 자태를 뽐내는 오름의 여왕 다랑쉬오름과 그 앞의 새끼봉인 아끈다랑쉬오름. 이 오름 자락을 돌아가다보면 다랑쉬굴이 나온다. 1992년 유해 11구가 발굴되면서 4·3의 진실이 세상에 알려진 아픈 역사의 공간. 다랑쉬굴을 찾아가는 이들에게 그 길은 그날의 사람들을 떠올리게 한다. 그 길. 가다보니 구불구불 좁은 길은 쭉 뻗어 확 너른 길이 되었고, 오름과 조화를 이루던 길은 전혀 다른 배경이었다. 4·3으로 잃어버린 마을이 되고 그나마 그날을 기억하는 비틀린 팽나무 한 그루. 그마저도 사라질 위기였다.

이럴 때, 떠오르는 사람이 있다. 미야자키 하야오의 영화 의 배경이 된 섬 야쿠시마의 환경운동가 효도 마사히루. 몇 해 전, 그를 제주에서 만났을 때다. “무엇을 위해서 이것을 만드는지 최종의 목적이 무엇인지 생각해야 합니다. 제주도도 조금 방심하면 엄청난 일을 겪게 돼요.” 그의 경고였다. 젊은 시절 도시에 살던 그를 움직인 건 무분별한 개발로 앓는 고향의 모습이 전시된 한 사진전이었다. 1950년대부터 사랑하는 고향은 종이 원료인 펄프를 공급하기 위해 자꾸 민둥산으로 가고 있었다. “섬의 가치를 왜 섬 밖에서만 말하지? 섬 사람들이 생각하고 발언해야 한다.” 그는 1972년 10년의 직장을 접고 귀향. ‘야쿠시마를 지키는 시민의 모임’을 결성한다.

당장 각종 개발 계획에 제동. 특히 원시 조엽수림대 800㏊의 나무를 벨 계획이라는 산림청의 방침은 그들의 가슴을 더 불붙게 했다. 국유림 즉각 전면 벌채 금지 운동을 전개했고, 10년 동안의 실시계획은 백지화됐다. 물론 국립공원 보호구로 지정됐다. 1978년 야쿠초의회 의원에 당선, 8년 동안 ‘튀는 의원’이던 그의 모토는 하나였다. “원시림을 자손에게 물려줘라.”

길은 길의 역사가 있다. 해서 남겨둬야 할 길들이 있다. 왜 길은 조금 좁고, 에스(S) 자로 구부러지면 안 되는가. 위험한 도로는 더 천천히 가는 장치를 하고, 관광객은 제한하는 길을 모색하면 안 되는가. 왜 길은 주변의 숲과 생태계와 함께 살아가지 않으면 안 되는가. 돌밭의 생을 살던 옛사람들이 생을 다해 다지듯이 걷고 걸어서 만든 길이다. 물론 제주만의 문제랴만.

제주 자연이 제주도만의 것인가. 또한 원시림이 당대만의 것인가. 제주의 바다가, 제주의 산이, 제주의 돌이, 제주의 공기가 어디 제주만의 것인가.

제주에 오는 이유는 뭔가. 제주다운 것을 보러 오는 것 아닐까. 더는 상처받지 않도록 지켜내는 일도, 성찰하고 고민하는 일도 모든 이의 몫이다. 섬이 절박하다. 효도 마사히루의 환경운동은 절박감에서 시작됐다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전 [단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1217/53_17659590361938_241707891273117.jpg)

[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전

“키 206cm 트럼프 아들을 군대로!”…분노한 미국 민심

![조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼] 조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0304/53_17726118413306_20260304503108.jpg)

조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]

법원, 배현진 ‘당원권 1년 박탈’ 징계 효력정지

“유심 교체하고 200만원씩 이체하세요”

김성태 “검찰 더러운 XX들…이재명, 말도 안 되는 것들에 엮여”

미, 어뢰로 이란 군함 격침…파키스탄·캐나다도 참전 시사

팔 잃은 필리핀 노동자와 ‘변호인 이재명’…34년 만의 뭉클한 재회

“나의 왕, 육체를 놓아버려요”…제미나이가 부추겼나, 소송 제기

이란, 차기 지도자 선출 임박…암살 우려에 발표 미뤄