모처럼 한소끔 비가 내린 6월17일 저녁, 선선한 바람이 불었다. 한 달에 하루라도 쉬고 싶다는 철용(왼쪽)씨는 자주 땀을 흘렸다.

하루라도 쉬고 싶다고 했다. 그는 앞니가 서너 개 없었다. 한겨울 열기에 그을린 아랫목 장판지처럼 그의 얼굴은 자글자글했다. 나이보다 열 살은 더 들어 보이는 얼굴. 노을 같은 얼굴로 그는 듬성듬성한 이를 드러내며 환하게 웃었다. 6월17일 저녁 경북 구미에서 만난 그는 막 아파트 공사 현장에서 일을 마친 뒤였다. 말끔하게 땀을 씻어내고 약속한 자리에 온 그는 자주 웃었다. “반갑습니더. 서울에서 멀리까지 오셨네예.” 경상도 사나이였다.

철용(54·가명)씨는 부인, 외아들과 함께 지낸다. 부인은 갑상선기능저하증을 10년 넘게 앓고 있다. 아들은 우울증을 10년 가까이 앓고 있다. 두 사람을 건사해야 하는 철용씨는 앓을 수 없다. 보증금 50만원에 월세 25만원짜리 집에서 그는 말의 본래 의미대로 가장이다. 그는 쓰러질 수 없다.

함께 근처 식당으로 향했다. 그는 건장했던 청년 시절을 말했다. 돼지국밥에 소주 한 잔을 들이켠 뒤였다. 철용씨는 1990년 우리나라의 대표적인 전자제품 회사에 취업했다. 군에서 제대한 뒤 작은 하청공장 여기저기를 다니다 들어간 곳, 어엿한 직장이었다. 모니터사업부에서 제품 최종 검사일을 했다. 일은 할 만했다. 월급도 받을 만했다. 이전 공장에서 만난 아가씨(지금의 부인)와도 만날 만했다. 살 만했다. 그는 젊었다.

노동조합 활동을 한 게 죄는 아니다. 노동자의 정당한 권리를 찾기 위한 일이라고 여겼다. 노조 지부장이 친구의 형이어서 어영부영 빠질 수도 없었다. 회사와 자주 부딪쳤다. 데모를 하는 날이 잦았다. 경영진에게 그는 눈엣가시였다. 보이지 않는 곳에서 명백한 압박이 잦아졌다. “자리 빼!”라는 말을 듣고 그는 제 발로 회사를 나왔다. 퇴직금 수백만원을 들고 튕겨져나온 세상은 낯선 곳이었다.

1t짜리 화물차를 장만한 그는 달걀장사를 했다. 벌이가 좋다고 주변 사람들이 추어올렸다. 막상 해보니 거래처 하나 뚫기도 힘들었다. 두 달 만에 작파했다. 돈만 날렸다. “사회생활을 전혀 몰랐지예. 직장생활만 해가, 완전히 ‘우물 안 개구리’였던 기라예.” 그는 소주 한 잔을 더 입에 털어넣었다. 돼지국밥의 국물이 식으면서 기름이 떠올랐다. 그의 이마에 땀이 솟았다. 근래 언제 쉬었는지 그는 기억하지 못했다. 하루라도 쉬고 싶다고 했다.

와작 깨진 달걀처럼 그의 달걀장사 일은 끝났다. 건설업을 하던 삼촌을 찾아가 일을 구했다. 5t짜리 덤프트럭을 몰았다. 어느 날 비탈진 길에서 그의 트럭이 옆으로 넘어가버렸다. 갈비뼈에 금이 갔다는 사실은 몰랐다. 트럭 하나를 보기 좋게 해먹은 그는 트럭 운전사 일도 작파했다. 무엇을 할 것인가. 철용씨의 노동의 길은 지평선 같았다. 가도 가도 끝이 없었다. 행운은 좀처럼 그의 손아귀에 쥐어지지 않았다.

택배일을 시작했다. ㅎ택배, ㄷ통운, ㅇ택배, ㅋ택배. 우리나라의 택배회사는 거의 다 거쳤다. 새벽부터 밤까지 상자를 들고 계단을 오르내렸다. 10년 넘게 버텼다. 그래도 돈은 모이지 않았다. 기껏해야 한 달치 벌이가 150만원 안팎일 뿐이었다. 2002년이던가, 그예 사달이 났다. 덤프트럭 전복 사고 때 다친 갈비뼈가 화근이 되어, 폐에 물이 가득 찼다. 응급실로 실려간 뒤 두 달을 병원에서 살았다. “그때 식겁했지예.”

퇴원하고 택배일도 걷어치웠다. 그리고 시작한 게 지금까지 10년 넘게 하는 공사판 막일이다. 그는 자재 정리 일을 한다. 호탕하게 철용씨가 소주 한 잔을 더 넘겼다. 창밖이 어두워졌다. 근처 공원으로 자리를 옮겼다. 초저녁 언덕배기 공원의 벤치에서 그는 담배를 하나 피워 물었다. “아드님은 어떠세요?” 묻는 기자의 질문에 그는 지는 해를 바라보았다. 담배 연기가 제멋대로 바람에 날렸다.

외아들(25)은 공부를 참 잘했다. 근동은 물론 전국에서 이름이 난 고등학교에 입학했다. 그런데 우울증이 아들의 마음을 두드렸다. 말수가 적은 아이였다. 내성적이어서 친구도 별로 없었다. 아들은 좀처럼 마음의 울타리를 뛰어넘지 못했다. 지난해 여름 자전거를 타고 가다 교통사고까지 당한 아들은 종일 방 안에서 지낸다. 병원에 가거나 약을 타러 갈 때를 빼곤 집 밖으로 잘 나서지 않는다. 가끔 노래방을 가는데, 그때도 혼자다. 무슨 노래를 실컷 부르고 오는지 철용씨는 알지 못한다. “사내놈이 사람도 만나고 어울리고 그캐야 되는데 영 사회성이 없어서….” 흔들리는 그의 눈동자에 불콰한 노을이 묻어 있었다.

몸이 아픈 부인, 마음이 아픈 외아들. 철용씨는 쉴 수가 없다. 자신이 아니면 누가 밥을 벌어올 것인가. 저축은 애당초 생각도 못했다. 그러던 지난해 무면허 운전으로 적발돼 벌금 300만원을 선고받았다. 독촉 고지서가 날아들었다. 친구가 우연히 장발장은행을 얘기해주었다. 지난 5월 대출을 받아 벌금을 갚았다. 때마침 부인도 공공근로 일자리를 얻어 돈을 몇십만원 벌 수 있게 됐다. 갑상선기능저하증 때문에 조금만 일해도 현기증이 나서 힘들지만 어쩔 수 없다. 올해 10월부터 다달이 25만원씩 열 달 동안 장발장은행에 갚아야 한다. “우리처럼 없는 서민들한테 꼭 필요한 은행 아입니꺼. 갚아야지예.”

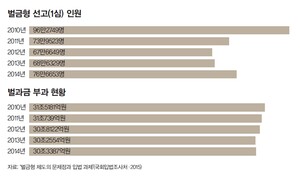

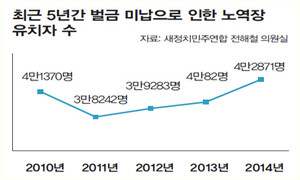

최근 홍종학 새정치민주연합 의원은 형법 개정안을 발의했다. 벌금형에도 징역형처럼 집행유예 제도를 신설하고 분할 납부 규정을 명확히 하는 내용이 담겼다. 돈이 없다는 이유로 감옥에 가야 하는 현실을 바꿔야 하기 때문이다. 6월18일 정의화 국회의장은 장발장은행에 후원금을 전했다. 여야 국회의원 20여 명도 동참했다. 법이 바뀌면 철용씨처럼 성실한 노동자가 벌금을 못 내 교도소에 갇히는 일은 훨씬 줄어들 것이다. 법의 힘이다.

철용씨는 몸이 아픈 부인, 마음이 아픈 외아들을 생각하면 하루도 게으름을 부릴 수 없다. 하루 벌어 하루 먹고 사는 하루살이 인생이라고 그는 말했다. “내일 새벽에 또 일 나가야지예.” 그는 어두워지는 집으로 돌아갔다. 그는 하루라도 쉬고 싶다고 했다.

*‘가난이 죄가 되어서는 안 된다’는 뜻을 모아 장발장은행이 지난 2월 문을 열었습니다. 무이자·무담보로 벌금을 대출해주는 일을 하고 있습니다. 은 장발장은행의 도움을 받은 우리 시대 ‘장발장’들의 사연을 연재합니다. 기사는 인터넷 포털 사이트 다음의 뉴스펀딩에도 매주 월요일 오후 공개됩니다. 뉴스펀딩을 통해 모인 독자 여러분의 후원금 대부분은 장발장은행에 전해집니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘윤석열 출국금지’ 국회 보고했다고…박성재 “야당과 결탁했냐” 질책

트럼프 “대법 결정 갖고 장난치는 국가, 훨씬 더 높은 관세 부과”

‘사법개혁 3법’ 통과 앞…시민단체들 “법왜곡죄, 더 숙의해야”

배현진 지역구 공천, 중앙당이 하기로…친한계 공천권 제한

![그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판] 그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0223/20260223503467.jpg)

그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판]

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

의료 공백 메웠던 간호사들, 6개월째 여전히 전공의 일 떠맡아

서울중앙지법 부장판사가 대낮 음주운전…감봉 3개월

김혜경 여사·브라질 영부인, ‘커플 한복’ 맞추고 친교 활동

‘노스페이스’ 영원그룹 회장, 82개 계열사 은폐해 고발 당해