① 반지하방, 희망은 움튼다 기사보기☞

② 스러지는 희망 일으켜세우는 영수네 이야기 기사보기☞

③ 신장투석 받으면서도 희망 놓지 않는 철수씨기사보기☞

④ 사진 공부하는 늦깎이 대학생 석정씨

어머니, 아직 고개를 돌리지 마셔요. 다섯 살 아니 여섯 살 적. 어머니는 밤에만 일하셨지요. 낯선 아저씨들이 찾아와서는 장난감을 사주기도 했어요. 아빠는 같이 살지 않았고요. 별거? 이혼? 모르겠네요. 어머니는 ‘남자’도 따로 있었어요. 그래서였나요? 어머니는 나를 할머니, 고모, 이모네에 자주 보냈어요. 난 앙 울었어요. 그때마다, 그럴 때마다 꼬마였는데도 난 알았어요. ‘엄마가 날 키우기 싫어하는구나.’ 이상한 일 아닌가요? 꼬마가 어떻게 그런 생각을 했을까요? 더 이상한 일도 있어요. 지금껏 어머니 이름이 기억 안 난다는 거예요. 단칸방, 어머니의 파마머리…. 그런데 이름이 도무지 떠오르지 않아요.

어느 날 어머니가 맛있는 걸 잔뜩 사주셨어요. 아마 난 우걱우걱 허겁지겁 먹고 좋아했을 거예요. 그러곤 아빠랑 살게 될 거라며 나를 승합차에 태워 부산으로 데리고 가셨어요. 부산 어디였는지는 몰라요. “조금만 기다려” 하고는 어머니는 가버렸어요. 그리고 안 왔어요. 그때 난 또 알았어요. ‘날 버리겠구나.’ 직감은 20년이 지난 지금도 어제 일처럼 내리꽂혀요. 경찰관이 나를 아동상담소로 인계해줬어요. 이러구러 사람들 손에 이끌려다니다 서울의 한 보육원에 둥지를 틀었어요. 원장님은 무서웠어요. 군대 같았어요. 더구나 남자아이들만 사는 곳이었거든요. 많이 맞았어요.

2015년 5월13일 서울의 한 대학에서 석정씨를 만났다. 그는 초등학교도 들어가기 전에 부모와 떨어져 내내 혼자 자랐지만 씩씩하게 살고 있다.

어느 날 비가 내렸어요. 유치원에서 보육원으로 돌아오는 길, 어머니를 보았어요. 틀림없이 어머니 같았어요. 몇 분 동안 쳐다보고 있었으니까요. 그런데 어머니가 아니었나봐요. 분명 똑같았는데, 분명…. 보육원 얘기는 그만할게요. 거기는 슬픈 동물원 같아요, 부모와 떨어져 우리에 갇힌. 그래서 요즘도 제 눈에는 동물원 동물이 모두 슬퍼 보여요. 슬픔은 달아날 수 없는 쇠창살처럼 저를 보육원에 꼭꼭 가두고 있어요. 슬픔은 이리저리 사정없이 흔들린 사이다병 같아요. 갑자기 뚜껑이 열리면, 거품 같은 슬픔이 넘쳐흘러요. 생각나면 눈물 나요.

어머니, 아직 얼굴을 돌리지 마셔요. 저는 어머니 얼굴을 몰라요. 아시나요, 어머니는, 제 얼굴을?

재작년 겨울은 빈털터리였어요. 친구들과 약속이 있어서 술을 잔뜩 마셨어요. 버스도 지하철도 다 끊긴 서울의 밤거리에서 주머니에 돈이 없다는 걸 알았을 때의 그 허망함. 저는 들개처럼 취해 있었어요. 조리개가 고장난 사진기처럼 눈이 말을 듣지 않았어요.

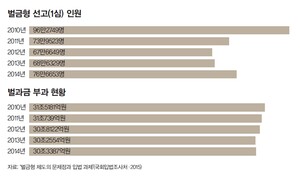

멍텅구리 같은 눈에 하필이면 떨어진 가방이 보이질 않았겠어요? 노트북 가방. 팔면 돈이 되겠다는 생각, 개차반 같은 생각을 하고야 말았어요. 덥석 가방을 잡으니 덥석 경찰이 나를 잡더라고요. 잠복해 있었던 거예요. 피해자와 어떻게든 합의를 보려고 했는데 묘하게도 연락이 잘 안 되었어요. 담당 경찰관 만나기도 참 힘들었고요. 두세 번 찾아갔는데도 그렇더라고요. 300만원이 떨어졌어요. 난생처음 죄를 지었고 처벌을 받았어요.

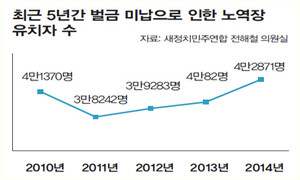

이듬해 지금의 대학에 입학했어요. 낮에 공부하고 밤에 알바를 뛰는 학생인 처지라, 한 달 벌이가 50만~60만원밖에 안 돼요. 사는 방 월세 내고 밥 사먹고 하다보면 벌금 갚는 게 정말 어렵더라고요. 1년 넘게 조금씩 돈이 모일 때마다 5만원, 10만원씩 갚았는데 115만원밖에 못 갚았어요. 개구리 노려보는 뱀처럼, 검찰청에서 문자메시지는 벼락같이 오고요. 불안했어요, 그날 부산에서 엄마가 다시 오지 않으면 어쩌나 동동거릴 때처럼. 아는 형들이 도와주겠다는 말도 했지만 그게 어디 말처럼 쉽나요. 대부업체 빼곤 2금융, 3금융 다 알아봤는데 안 된다더라고요. 이유는 부모가 없어서. 어머니, 저 참 힘들었어요.

그러다 장발장은행을 알게 됐어요. 인터넷에서 우연히 기사를 봤어요. 지난 4월에 나머지 벌금 185만원을 대출받아서 바로 검찰청에 납부했어요. 아, 어머니가 맛있는 거 잔뜩 사주셨던 그날처럼 마음이 행복했어요. 하지만 맛난 거 많이 먹이고 어머니가 저를 버리고 가버렸듯 장발장은행에 대출금을 갚아야 한다는 생각이 들자 또다시 걱정이 되긴 해요. 한 달에 18만5천원씩 열 달 동안 갚으려고 해요. 희망은 그래도 있어요. 어머니 없이도 저는 지금 스물여섯이 되었는걸요. 여름이 지나면 회사에 인턴으로도 들어갈 수 있고 열심히 하면 취업도 할 수 있잖아요. 고마운 분들이 후원해주신 돈으로 벌금을 갚았으니 저도 도리를 해야죠. 저를 만나 인터뷰하겠다는 신문사 기자의 요청을 받아들인 것도 그 때문이에요. 좋은 일이잖아요. 좋은 일 해야 좋은 사람 된다고, 보육원에서 맞아가면서 배웠어요.

어머니, 결국 혼자였어요. 다른 애들은 부모 지원 받는데 난 뭔가, 그런 생각을 머리카락만큼 많이 했던 거 같아요. 근데 지금은 아니에요. 나름대로 제 생각을 갖고 살아가려고 해요. 고등학교에 입학한 뒤로는 늘 혼자 판단하고 혼자 찾아보고 혼자 겪어보고 하면서 살았어요. 시행착오도 참 많이 저질렀고요. 고등학교를 중간에 그만뒀을 때는 1년 동안 방황도 했어요. 들개처럼 취해 하늘을 보면 세상이 몽롱했어요. 진득하게 뭐 하나 해본 것 없이 20대 몇 년을 보내버렸어요. 나쁜 경험이 좀 많은 편이에요. 어려서부터 잔병치레가 많아선지, 아니면 학교에서 날마다 1800원짜리 밥으로 끼니를 때워선지 몸은 좀 부실해요. 결국 혼자지만 혼자니까 마음만 먹으면 번 만큼 잘살 수 있다고 생각해요. 찰칵찰칵 사진을 찍을 때 초점을 맞추듯이, 언제까지 흐리멍덩하게 살 순 없으니까요. 그렇죠?

어머니, 아직 얼굴을 내보이지 마셔요. 어머니 이름이 기억이 나지를 않잖아요. 저는 여기 있어요. 어머니는 거기 계시죠? 만나면, 만난다면, 만날 수 있다면, 물어보고 싶어요. 왜 그러셨어요?

사진 류우종 기자 wjryu@hani.co.kr‘가난이 죄가 되어서는 안 된다’는 뜻을 모아 지난 2월 장발장은행이 문을 열었습니다. 무이자·무담보로 벌금을 대출해주는 일을 하고 있습니다. 은 장발장은행의 도움을 받은 우리 시대 ‘장발장’들의 사연을 연재합니다. 기사는 인터넷 포털 사이트 다음의 뉴스펀딩에도 매주 월요일 오후 공개됩니다. 뉴스펀딩을 통해 모인 독자 여러분의 후원금 대부분은 장발장은행에 전해집니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] ‘김건희 후원’ 희림건축, 종묘 앞 재개발 520억 수의계약 팀에 포함 [단독] ‘김건희 후원’ 희림건축, 종묘 앞 재개발 520억 수의계약 팀에 포함](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1207/17650888462901_20251207501368.jpg)

[단독] ‘김건희 후원’ 희림건축, 종묘 앞 재개발 520억 수의계약 팀에 포함

쿠팡 손배소 하루새 14명→3천명…“1인당 30만원” 간다

‘소년범’ 조진웅 은퇴 파문…“해결책 아냐” vs “피해자는 평생 고통”

“장동혁, 윤석열 면회 가서 10분 울기만…절연할 일 없다”

‘갑질’ 의혹 박나래 입건…전 매니저 “상해, 대리처방 심부름”

“쿠팡만 쓴 카드, 14만원 결제 시도 알림 왔어요”…가짜 고객센터 피싱까지

트럼프가 이겼다…대미 3500억불 투자 손해, 자동차관세 절감 효과 2배

‘강제추행 피소’ 국힘 대변인 사임…장동혁, 두 달 지나서야 “신속 조사”

‘윤어게인’ 숨기고 충북대 총학생회장 당선…아직 ‘반탄’이냐 물었더니

경찰, ‘맞고소’ 박나래 전 매니저들 수사 착수…공갈미수 혐의

![[단독] 세운4구역 고층 빌딩 설계, 희림 등과 520억원 수의계약 [단독] 세운4구역 고층 빌딩 설계, 희림 등과 520억원 수의계약](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/resize/test/child/2025/1205/53_17648924633017_17648924515568_20251204504031.jpg)