<한겨레21> 제1476호 표지

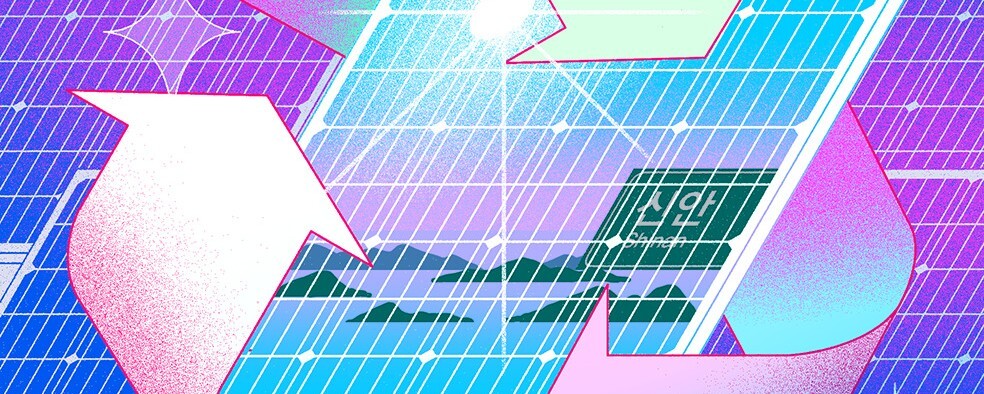

오보를 내보냈습니다. 전남 신안군에 갔을 때 하도 그 얘기를 들어서, ‘신안이 전국에서 유일하다’고 썼습니다. 반성합니다. 찾아보니 재생에너지 이익공유를 조례나 법으로 제도화한 사례는 제주도의 풍력도 있었습니다. 제주는 제주특별법과 관련 조례에 근거해 풍력사업자에게 매출의 7%, 순이익의 17.5%를 개발이익 환수금으로 요구했습니다. 태양광은 이런 제도가 없어 한창 논의 중이었습니다. 최근 도가 주최한 토론회에서 대상을 용량 3㎿ 초과로 제시했더군요.

다만 구체적인 내용이 조금씩 달랐습니다. “이런 제도는 여기가 유일하다”고 한 신안군의 설명도 이해됐습니다. 햇빛과 바람, 조류를 다 포괄한 조례는 신안뿐이고, 또 제주는 풍력사업자에게서 걷은 이익을 주민들에게 직접 나누지 않고 기금(제주풍력자원공유화기금)으로 모으고 있었거든요. 주민들에게 현금을 정기적으로 나눠주는 이익공유 형태를 제도화한 곳은 신안군이 처음(2018년)이자 유일했습니다. 이러면 또 오보가 아닌 건가요.

신안이나 제주 수준은 아니지만 재생에너지 이익공유 사례는 사실 많습니다. 마을기금을 조성하거나, 마을 주민 일부가 주주로 참여한 경우, (신안처럼 관 주도는 아니지만) 주민들이 협동조합을 만들어 직접 사업하는 경우 등 다양합니다. 제주 행원풍력단지, 안산시민햇빛발전협동조합, 태백 가덕산 풍력발전단지 등이 주민 참여 사례입니다. 경북 영양군의 경우 사업자가 착공·운전시작 때 지역 농산물 지원금을 내고 생산전력 ㎾h당 1~5원을 군에 기탁하게 했는데, “실제 주민들에게 돌아오는 건 체육대회 소형차 경품이나 마을회관에 돌린 떡이 전부”라는 반응도 있더군요.

소규모 분산형 전원인 재생에너지는 주민수용성을 확보하는 게 중요한데 아직 어떤 방식이 좋다, 는 결론이 나 있진 않습니다. 여러 시도를 하는 상황으로 보입니다. 한국 재생에너지 비율이 너무 낮은(8%대) 탓이겠지요. 앞선 (재생에너지) 선진국들이 어찌 이 문제를 풀었는지 궁금해집니다. 사실 이번 기사 마감 과정에서 외국 사례를 충분히 찾아보지 못했습니다. 독일에선 발전사업자가 해당 지자체에 법인세를 더 내게 하고, 재생에너지 갈등 중재 기관과 에너지협동조합이 중요한 구실을 한다는 얘기는 들었습니다. 영국에선 사업자가 기금을 조성해 지역사회를 지원하는데 지역 고용이나 현물 지원, 전기요금 인하 등의 수단을 활용했습니다. 독일이나 영국처럼 단기간에 재생에너지 비율을 늘려온 나라들의 경험을 살펴봐야 할 것 같습니다. 윤석열 정부는 관심이 없지만, 우린 계속 관심을 가져야 할 테니까요. 다음 기사에서 뵙겠습니다.

박기용 기자 xeno@hani.co.kr

*21 토크ㅡ지난호 <한겨레21> 표지 기사의 뒷이야기를 전합니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

트럼프 “글로벌 관세, 10%→15%로 인상…즉시 효력”

“당 망치지 말고 떠나라”…‘절윤 거부’ 장동혁에 쏟아지는 사퇴 요구

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

![[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발 [단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0221/53_17716543877486_20241013501475.jpg)

[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발

전두환·윤석열에 빙의된 것 같은 장동혁 대표

미 국무부 “한국 사법 존중”…백악관 논란 메시지 하루 만에 ‘수습’

397억, 국힘 명줄 쥔 ‘윤석열 선거법 재판’…“신속히 진행하라”

이 대통령 “윤석열 선고 의견을 외국 정부에 왜 묻나”…언론 행태 비판

“대통령의 계엄 결정 존중돼야”…지귀연의 내란 판단, 어떻게 다른가