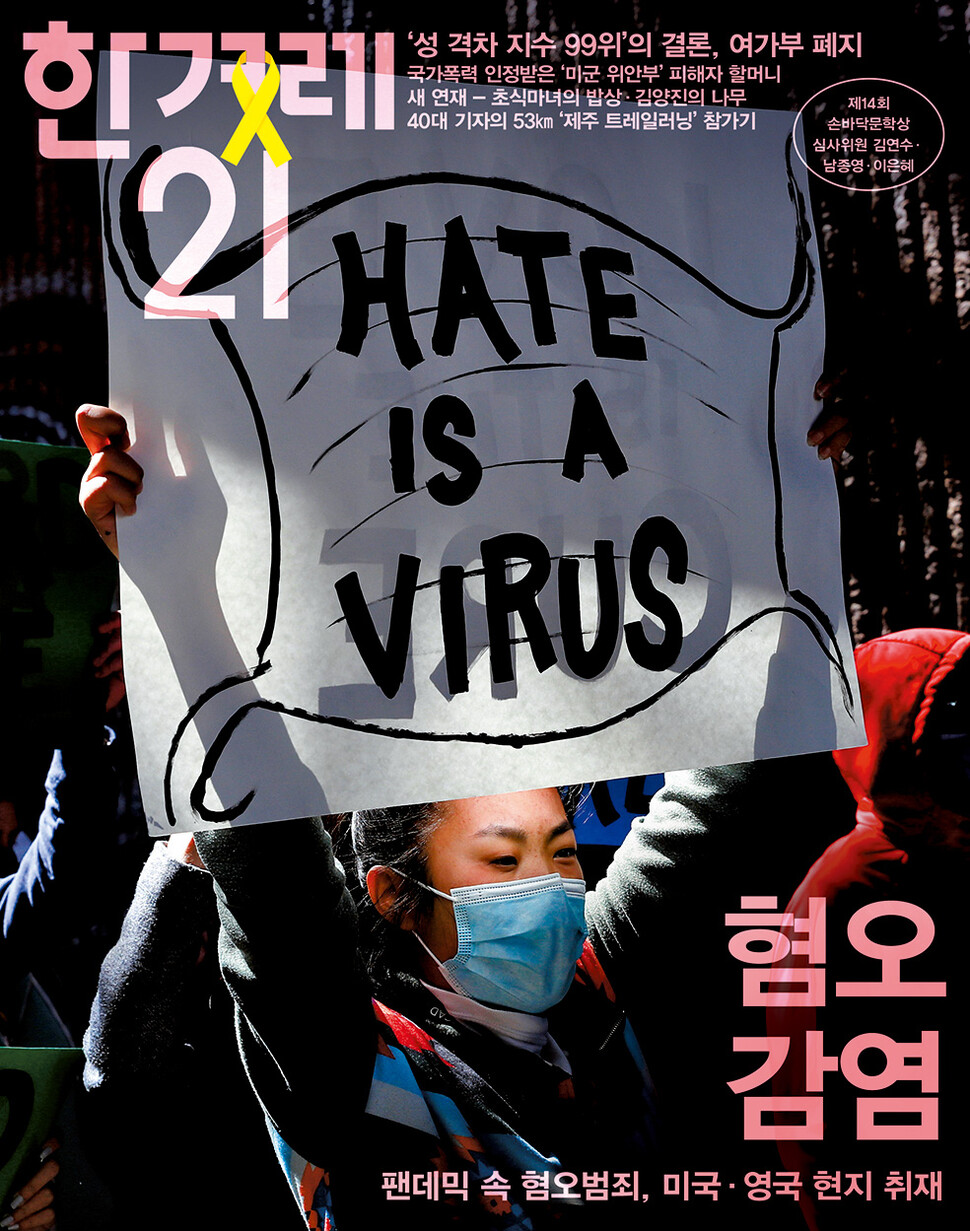

1434호 표지이미지

그날 나는 마음이 바빴다. 예정된 인터뷰 시간에 늦지 않으려면 서둘러야 했다. 머릿속에 온통 그 생각뿐이어서, 마침 승강장으로 들어오는 열차를 향해 계단에서부터 냅다 달렸다. 여기가 대한민국 서울이 아니라, 독일 베를린이라는 사실을 잊은 채.

한국과 달리 독일 전철역에는 개표구가 없다. 승강장에 설치된 무인 판매기에서 알아서 표를 산 뒤, 그냥 열차에 타면 된다. 나처럼 어리숙한 외국인이 실수로 표 없이 열차에 타더라도, 사전에 막을 장치가 없다는 뜻이다. 물론 비양심적으로 공짜 탑승을 하는 이들도 있다. 그래서 검표원들이 종종 열차에 타서 표가 있는지 검사한다. 불시에.

열차에 미끄러지듯이 승차하고 몇 분 지나지 않아, 표를 사지 않았다는 사실을 깨달았지만 촉박한 시간을 저울질하다가 서너 정거장을 지나치고 말았다. 그러다가 검표원을 맞닥뜨렸다. 실수였다고 말해봤자 통할 리 없었다. 당연히 대가를 치러야 했다. 20만원이 훌쩍 넘는 벌금을 물었다. 인생에서 손꼽는, 낯 뜨겁던 순간이다.

그런데 그날 내 감정의 크기를 더듬어 나눠본다면, 부끄러움보다 두려움이 컸다. 독일에서 인종차별 범죄가 심각하다는 뉴스를 잔뜩 보고 간 터여서 더 그랬을까. 검표원은 베를린중앙역까지 가는 내내 무서운 표정으로 나를 노려보며 윽박질렀다. 아시아계 여성을 내리깔아 보는 듯한 그 눈빛과 말투의 저 깊은 곳에는, 아마도 혐오가 자리했을 것이다.

이번호 표지이야기 기사들을 읽다가 그날의 감정이 불쑥 떠올랐다. 2021년 미국 뉴욕에 거주하는 한국계 미국인 에스터 리는 지하철에서 ‘주먹 인사’를 시도하며 말을 거는 한 남성에게 별안간 욕설을 들어야 했다. 그는 인종차별 표현을 써가며 위협했다고 한다. ‘망할 보균자!’(Fucking Carrier!) 팬데믹 초반이던 2020년, 도널드 트럼프 당시 미국 대통령은 코로나19 바이러스를 ‘쿵플루’(kung-flu·중국 무술 쿵후와 플루의 합성어)라고 일컬으며 혐오를 부추겼다. 혐오는 중국인을 포함한 아시아인으로 점점 번졌다. 리의 신고에도 경찰은 이 사건을 증오범죄(혐오범죄)로 인정하지 않았다. 가해자는 2022년에야 재판에 넘겨졌다.

온라인 공간에서의 혐오표현을 빅데이터 분석했던 제1432호 표지이야기 ‘혐오의 민낯’에 이어, 이번호에서는 미국과 영국의 혐오범죄 실태, 정치적·사회적 대응과 해결 노력 등을 취재했다. 고한솔 기자가 미국에서 에스터 리를 포함해 증오범죄의 대상이 된 이들을 인터뷰했다. 미국 연방수사국(FBI) 통계에 따르면, 2020년 발생한 증오범죄 건수가 12년 만에 최고치였다. 심지어 일부 지역에선 ‘아시아인 뺨 때리기 챌린지’가 유행처럼 번져, 아시아계 아이들이 학교에 가기를 꺼렸다고 한다. 박다해 기자는 영국에서 <고립의 시대> 저자인 노리나 허츠 교수, 혐오범죄를 24시간 신고할 수 있도록 지원하는 시민단체 ‘스톱 헤이트 유케이’ 존 갈런드 교수 등을 만나 사회적 고립감이 어떻게 혐오로 연결되는지를 살펴봤다.

기사에도 적었지만 혐오는 “불평등 심화, 신뢰 상실, 공동체 붕괴 등 사회의 병리가 쌓일 때마다 불쑥 고개를 내민다”. 혐오의 밑바탕에는 두려움, 외로움, 분노 따위의 감정들이 뒤엉켜 있다. 한국에서 예멘 난민, 이주노동자, 중국인을 향하는 혐오의 근원 역시 크게 다르지 않을 것이다. 그동안 차별과 인권 문제에 천착하는 기사를 써온 고한솔 기자가 이번호 표지이야기를 끝으로 신문 <한겨레> 경제산업부로 자리를 옮긴다. 새로운 시작에 응원을 부탁드린다.

황예랑 편집장 yrcomm@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 미국, ‘한국 대미투자 1호’로 에너지 사업 요구 [단독] 미국, ‘한국 대미투자 1호’로 에너지 사업 요구](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0204/53_17702063577611_20260204503883.jpg)

[단독] 미국, ‘한국 대미투자 1호’로 에너지 사업 요구

박영재 법원행정처장 “이 대통령 선거법 사건 파기환송, 헌법·법률 따른 판결”

‘파면’ 김현태 극우 본색 “전한길 선생님 감사합니다…계엄은 합법”

![현무-5와 12식 지대함 미사일 [유레카] 현무-5와 12식 지대함 미사일 [유레카]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0204/53_17701902823798_20260204503163.jpg)

현무-5와 12식 지대함 미사일 [유레카]

‘서해 피격’ 무죄 박지원, 윤석열 고소…“정적 제거에 국민 죽음 악용”

김경 “강선우, ‘몰아서 입금 말라’ 방법까지 알려주며 쪼개기 후원 제안”

이 대통령 “토끼 있어야 호랑이도 건강”…이재용 “실적 좋아 채용에 여력”

‘핵무기 족쇄’ 사라졌다…미·러 핵군축조약 ‘뉴스타트’, 5일 종료

장동혁 “이 대통령에 단독회담 요청…16살로 선거 연령 낮추자”

![[단독] 퇴근하려는데 “우리 남편 밥 차릴래?”…강요된 1인2역 필리핀 도우미 [단독] 퇴근하려는데 “우리 남편 밥 차릴래?”…강요된 1인2역 필리핀 도우미](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0204/53_17701861372936_20260204502539.jpg)

[단독] 퇴근하려는데 “우리 남편 밥 차릴래?”…강요된 1인2역 필리핀 도우미