일러스트레이션 이우만

<여총리 비르기트>라는 제목으로 알려진 <보르겐>(Borgen)이라는 덴마크 정치 드라마가 있다. 보르겐은 ‘성’(城)을 뜻하는데, 의회와 정부 청사가 함께 있는 종합청사를 가리키는 말이다. 화려하고 자극적인 미국 정치 드라마에 비하면 순하디순한 이 드라마가 방영 당시 무려 53%라는 시청률을 기록했다고 한다.

이 드라마에서 가장 흥미로운 장면은 내각제를 둘러싸고 벌어지는 풍경이다. 덴마크에는 10개 넘는 정당이 있다. 드라마에서 이 많은 정당이 과반 확보를 위해 좌파 혹은 우파 연정을 펼치는데, 이 연정의 기본 조건은 ‘자리 협상’이다. 연립내각을 구성하기 위해 득표율에 따라 장관 자리 몇 개가 계산되고, 심지어 자리 개수를 채우기 위해 새로 부서를 만들기도 한다. 그 과정이 너무 노골적이어서 막강한 대통령제 아래 살아온 사람으로서 내각제에 대해 가지고 있던 환상이 와장창 깨져버렸다.

서로의 이해가 분명히 다른 소수 정당들이 공존해야 하는 상황. 이런 복잡한 정치 구도를 대변하는 주인공의 TV 연설 장면이 있다. 내용을 요약하면 이렇다. ‘이제 우리는 수많은 다양성의 시대에 놓여 있다. 그리고 이 다양성은 하나로 합쳐질 수 없다. 이 사실을 인정하는 것부터 시작하자.’ 이민자에 반대하는 극우정당부터 급진적 환경정책을 내세우는 녹색정당에 이르기까지, 너나 할 것 없이 우리 방향이 가장 옳으니 지지를 보내달라고 주장하는 TV토론회에서 주인공은 충격적인 솔직함으로 유권자의 마음을 사로잡고, 적은 의석의 당수임에도 불구하고 총리가 된다.

우리 사회도 이미 그렇다. 여성, 남성, 성소수자, 노인, 청년, 비혼주의자, 이주노동자, 탈북자, 장애인과 같이 다양한 정체성이 있고 이들의 요구가 모두 다르다. 이 중 어떤 요구가 더 중요하고 덜 중요한지를 판단하는 건 불가능할 뿐만 아니라 무의미하다.

그러나 사회적 합의는 항상 필요하다. 양돈업자를 대변하는 극우정당과 환경적 이유로 축산업을 줄여야 한다는 녹색정당 사이에서 ‘돼지고기를 얼마나 어떻게 생산해야 하는가’를 합의해야 한다. 그 답은 언제나 모두에게 ‘더 좋은 사회’를 제시하는 데 있다. 그 답을 찾는 과정에 온갖 술수, 협박, 폭로가 동원되기도 하고 답을 찾는 데 실패하기도 하지만, 이 드라마의 주인공을 저절로 응원하게 되는 건 그가 ‘모두를 위한 더 나은 덴마크’라는 목표를 포기하지 않기 때문이다. 그 진지한 줄다리기는 할리우드 막장 드라마와 다른 특색의 매력이 있다.

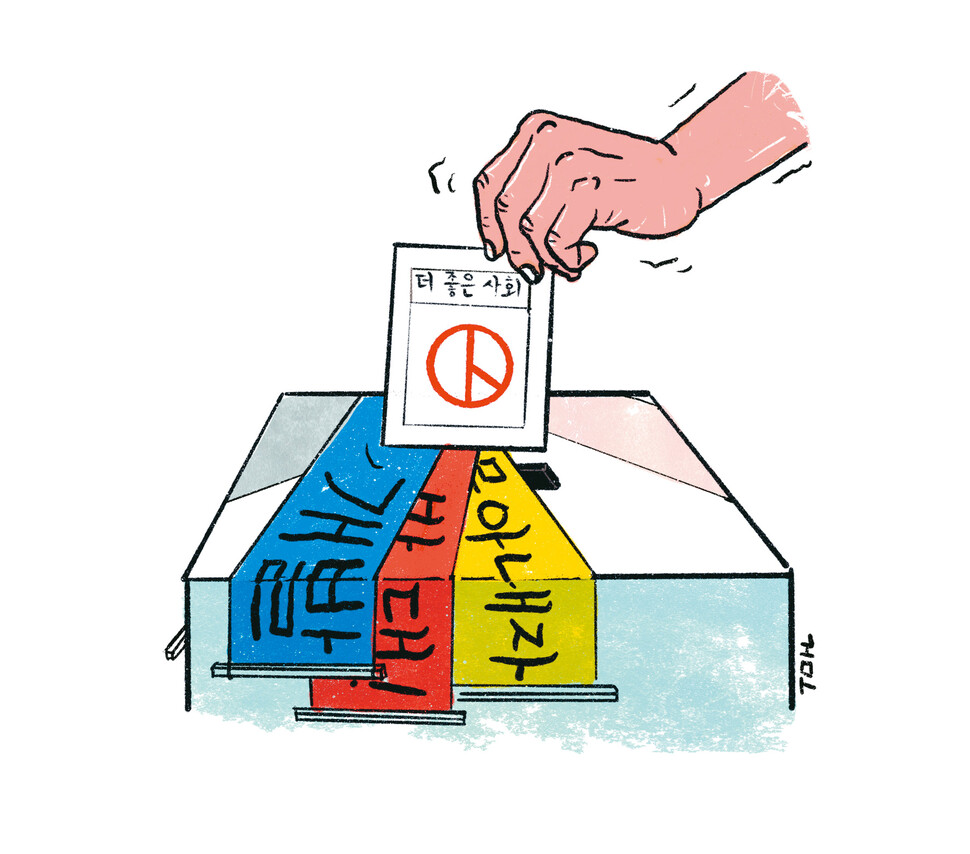

보궐선거로 거리가 정치 펼침막으로 뒤덮였다. 몇 년 전부터 유행하는 ‘마이크로 타기팅’의 영향으로, 특정 지역 주민과 특정 그룹에만 해당하는 이익을 약속하는 펼침막도 꽤 볼 수 있다. 그러나 그 이익을 다 더하면 우리 사회 전체가 더 좋아지는가.

누군가 ‘사회에는 사회로 맞서라’는 말을 했다. 우리는 지난 몇 년 동안 불평등 구조와 특권을 세습하는 사회에 대해 비판해왔다. 코로나19로 사회적 격차가 더 급격하게 벌어지는 것도 맨눈으로 매일같이 보고 있다. 그러나 지금 거리를 뒤덮은 수많은 펼침막 가운데 이 ‘사회’를 어떤 ‘사회’로 바꾸겠다는 방향을 보여주는 말은 찾아보기 힘들다.

A에게 뭔가를 주겠다는 공약은 있지만, 그래서 ‘A에게 뭔가를 주는 일’이 ‘그것을 받지 않는 B에게도 좋은 일’이라는 것을 느끼게 해주는 구호는 없다. 이게 다 ‘사회’가 실종된 증거같이 느껴진다. ‘나’라는 개인에게 뭔가를 약속하지 않아도 좋으니, 더 나은 사회의 일원으로 살 수 있는 미래를 바라는, 이 욕심 없는 유권자의 마음이 갈 곳이 없다.

김보경 출판인

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

전두환·윤석열에 빙의된 것 같은 장동혁 대표

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

“당 망치지 말고 떠나라”…‘절윤 거부’ 장동혁에 쏟아지는 사퇴 요구

트럼프 “글로벌 관세, 10%→15%로 인상…즉시 효력”

![[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발 [단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0221/53_17716543877486_20241013501475.jpg)

[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발

미 국무부 “한국 사법 존중”…백악관 논란 메시지 하루 만에 ‘수습’

이 대통령 “윤석열 선고 의견을 외국 정부에 왜 묻나”…언론 행태 비판

이 대통령, 인천시장 출마 박찬대 글 공유하며 “안중근 의사 유묵 귀환 환영”

“대통령의 계엄 결정 존중돼야”…지귀연의 내란 판단, 어떻게 다른가