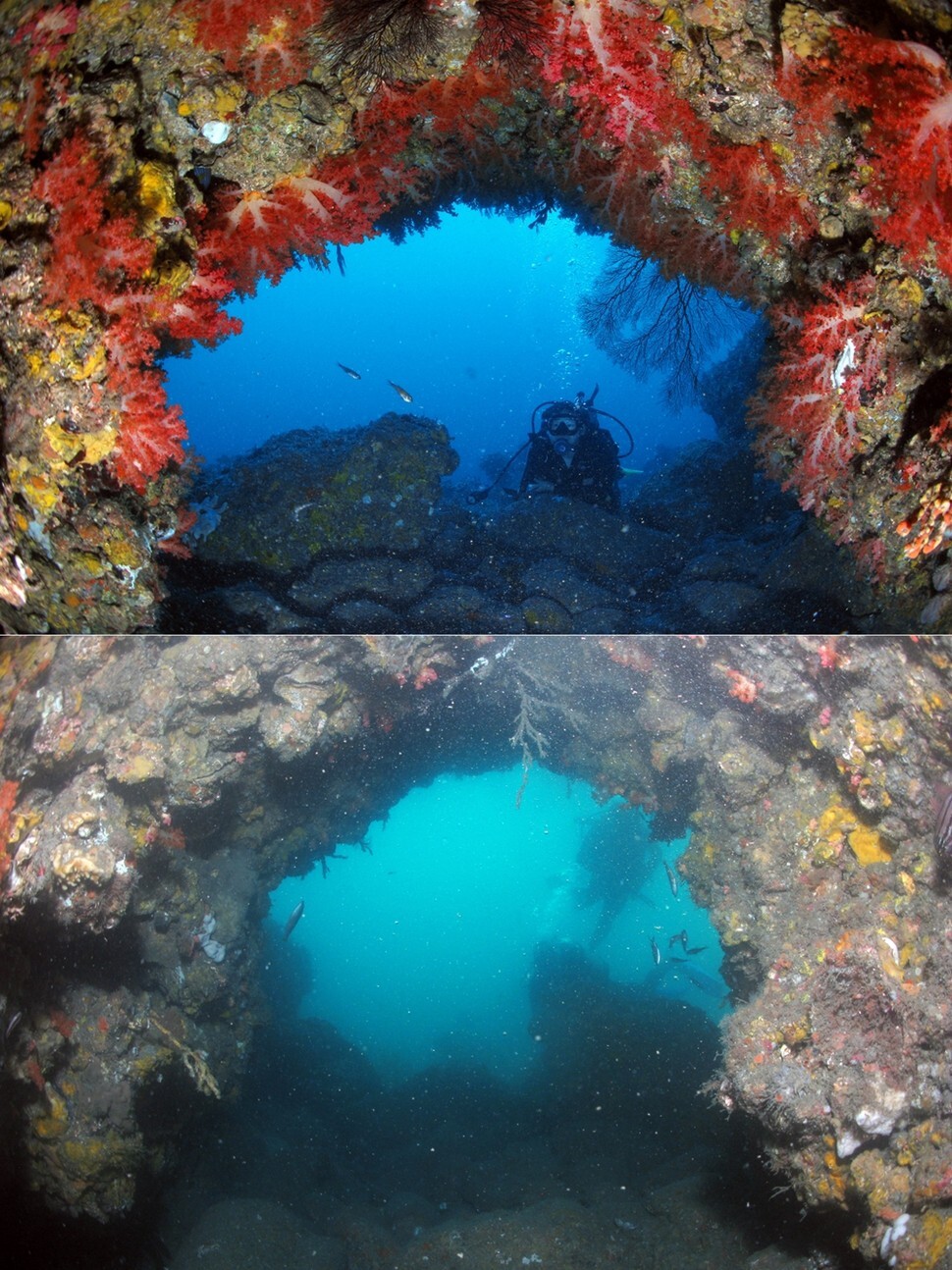

강정등대 남쪽 90m, 수심 15m 지점에는 수중동굴이 있다. 대형 다금바리 서식지로도 잘 알려진 곳이다. 동굴 입구의 안쪽과 바깥쪽에는 큰수지맨드라미와 분홍바다맨드라미가 잘 발달해 있었다. 동굴 안쪽에서 바깥쪽을 바라보며 촬영한 결과, 수중 공사 전보다 연산호 개체가 눈에 띄게 줄었고 그나마 생명을 유지한 연산호 역시 먹이활동이 원활치 못했다. 위 사진은 2012년, 아래는 2015년 촬영됐다.

2007년 해군기지가 제주 강정마을에 유치되고 또 공사를 진행하는 과정에서 갈등도 문제도 많았다. 2016년 해군기지는 준공됐지만 여전히 기지 안과 밖, 또 물속을 감시하는 사람들이 있다.

‘제주해군기지 연산호(산호의 한 종류) 모니터링 티에프티(TFT)’는 2007년부터 정기 수중 조사를 통해 강정 연산호 군락의 독립적 환경영향조사를 해오고 있다. 꾸준한 수중 모니터링으로 제주해군기지 공사 전후 연산호 군락의 변화를 알렸다. 준공 이후에도 계속 강정등대, 서건도 등 동일 지점을 살펴보고 있다.

최근 제주도가 강정 크루즈 30도 항로 저수심 준설 현상변경 신청을 낸 것에, 그 지점을 직접 다이빙한 뒤 문화재청에 이의보고서를 내는 등 꾸준하게 해군기지 때문에 변해가는 수중 생태를 감시하고 있다. ‘제주해군기지 연산호 모니터링 티에프티’는 강정마을해군기지반대주민회, 제주해군기지 전국대책회의, 제주군사기지 저지와 평화의 섬 실현을 위한 범도민대책위원회, 강정친구들로 구성됐다.

비교 사진은 제주해군기지 해상 공사가 본격화한 2012년 여름을 기준으로 했다. 2012년 3월 구럼비가 발파됐고 그해 8월부터 해상 공사가 시작됐다. 제주해군기지 공사에 따른 연산호 군락지의 변화는 이때부터 본격적으로 시작됐다. 약 1.5㎞에 이르는 서·남방파제, 500m에 이르는 동방파제는 조류의 흐름을 막았다. 방파제 건설에 따른 케이슨(속 빈 콘크리트 구조물) 투하, 사석(모래와 돌) 유입 등은 끊임없이 부유물질을 발생시켰고, 이것이 강정 앞바다에 쌓였다. 현재 강정등대와 서건도 일대에서 일어나는 연산호 군락 죽음의 이유는 멈춘 조류와 공사 중 생겨난 퇴적물 외에 달리 설명할 길이 없다.

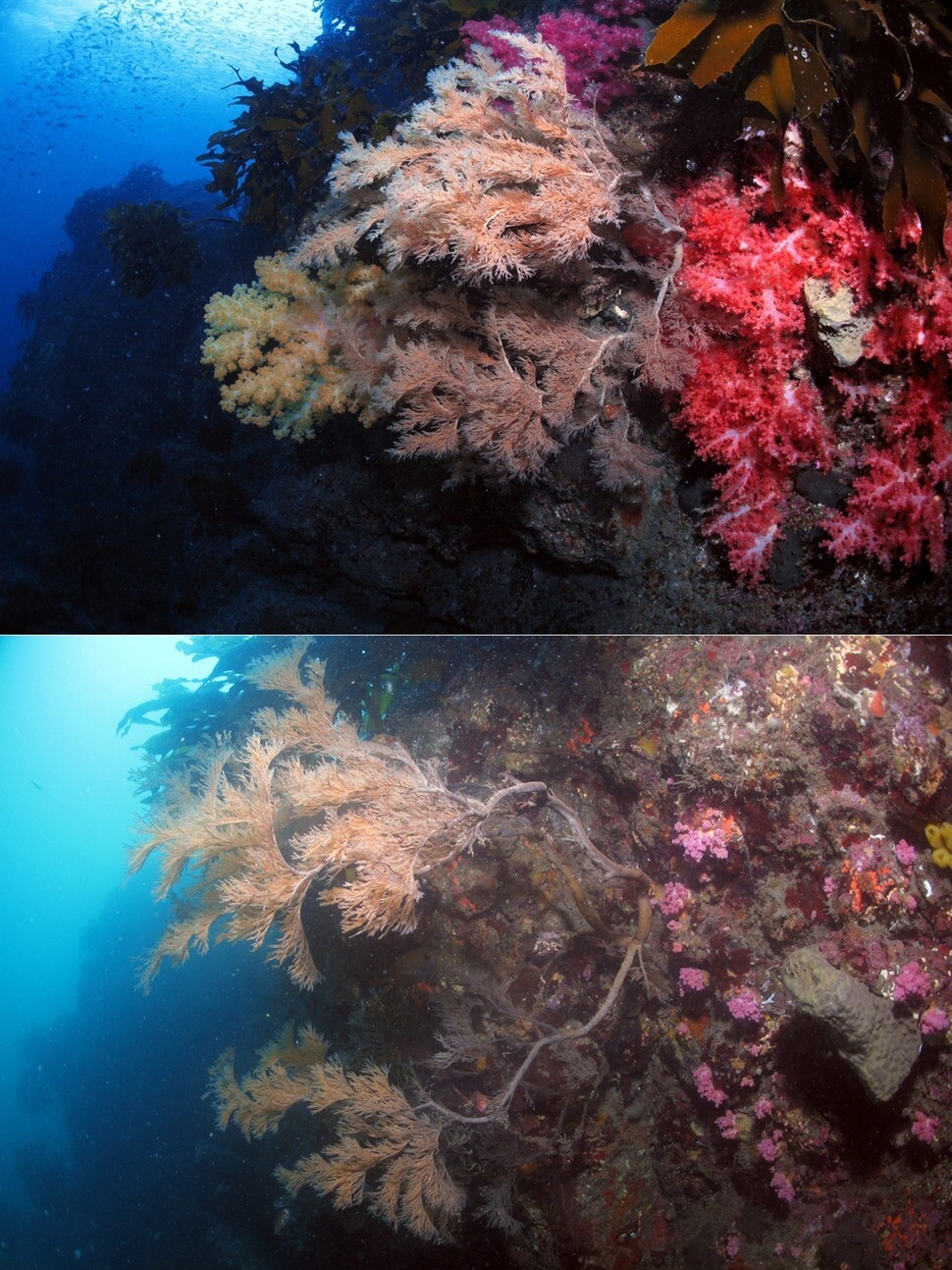

강정등대 남쪽 30m, 수심 15m 지점에서 촬영. 큰수지맨드라미와 감태 군락(위 사진 뒤쪽)이 사라졌고, 둔한진총산호(가운데 가는 가지, 환경부지정 멸종위기야생생물 2급)는 각종 퇴적물이 쌓여 앙상하게 골축만 남은 상태로 죽었다.

서건도 수중동굴에서 남쪽으로 20m 이동한 지점에서 촬영한 해송(천연기념물 456호) 비교 사진. 이 해송은 해군기지 공사 뒤 부유물질을 잔뜩 붙인 채 앙상한 모습으로 발견됐다.

수중 조사 모습. 2014년부터 2017년까지 4년 동안 강정등대·서건도·기차바위·범섬 4곳의 여덟 지점을 연간 세 차례 조사했다.

글 최혜영 강정 평화활동가

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

이 대통령 “개 눈에는 뭐만”…‘분당 아파트 시세차익 25억’ 기사 직격

민주 “응답하라 장동혁”…‘대통령 집 팔면 팔겠다’ 약속 이행 촉구

홍준표, 이 대통령 부동산 정책 맞장구…“부동산 돈 증시로 가면 코스피 올라”

일본, 이제 ‘세계 5대 수출국’ 아니다…한국·이탈리아에 밀려나

![왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt] 왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0227/53_17721459993113_20260226504293.jpg)

왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt]

이진숙 “한동훈씨, 대구에 당신 설 자리 없다” 직격

러시아 “돈바스 내놓고 나토 나가”…선 넘는 요구에 우크라전 종전협상 ‘난망’

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

“초상권 침해라며 얼굴 가격”…혁신, 국힘 서명옥 윤리특위 제소 방침

이 대통령, 분당 아파트 매물로 내놔…부동산 정상화 의지