하원수, ‘과거제도 형성사’, 성균관대학교출판부, 2021

지난 6개월의 ‘내란’ 국면을 거치며 많이 한 고민 중 하나는 이른바 ‘엘리트’란 누구인가였다. 중요한 판결이 있을 때마다 사람들은 ‘법치’가 아직 살아 있다고 안도하거나, 죽은 지 오래라고 분노했다. 궁금했던 건 이렇듯 널뛰는 반응보다는 그 너머 판결을 내리는 자들의 내적 논리였다. 저들은 어떤 이유로 저런 결정을 내리는가? 저들을 하나의 집단으로 묶어주는 힘은 어디서 나오는가? 또 하나 인상 깊었던 건 이번 대선에서도 여실히 드러난 ‘능력’에 대한 믿음이었다. 여러 논란에도 불구하고 적잖은 2030세대가 능력에 따른 공정한 경쟁이라는 이준석 개혁신당 대선 후보의 비전을 지지했다.

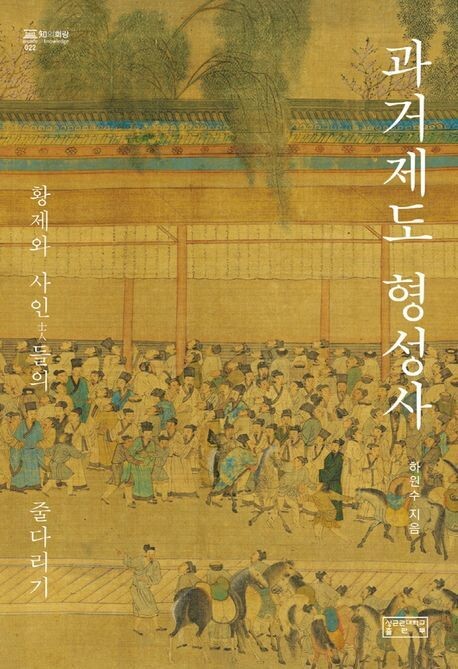

과거제는 ‘엘리트’와 ‘능력’이라는 질문에 대한 가장 오래되고 손쉬운 해답 중 하나일 터다. 중국과 한국에선 예로부터 능력에 따라 출세하는 시스템이 마련됐고, 이는 ‘능력주의’라는 신화를 형성한 동시에 통제받지 않는 엘리트 집단을 낳았다는 것이다. 하원수의 ‘과거제도 형성사’(성균관대학교출판부, 2021)는 과거제에 대한 이런 통념에서 벗어나자고 제안한다. 칭송이든 비난이든 과거제를 섣부르게 현재와 연결하기보다는, 그것이 ‘역사적으로’ 형성된 과정에 주목하자고 한다. 과거제는 처음부터 ‘완결된’ 형태로 등장하지 않았다. 과거제가 처음 시행됐다고 알려진 중국의 수와 당에서도 추천에 따라 관직을 주는 찰거(察擧)가 성행했다.

상황이 달라진 건 중국 역사상 전무후무한 ‘여황제’인 측천무후 시대에 이르러서다. 잦은 정변을 거치면서 과거는 오히려 정해진 기준과 일시에 맞춰 시험을 치르는 상거(常擧)로 정착했다. 흥미로운 점은 유교 경전에 대한 지식을 묻는 명경과(明經科)보다 문장력을 보는 진사과(進士科)가 훨씬 선호됐다는 사실이다. 중앙의 관학(官學)이 아닌, 지방에서 혼자 시험을 준비하는 돈 없고 ‘빽’ 없는 선비들에게는 비싼 경전을 갖춰야 하는 명경과보다는 ‘글발’로 승부를 보는 진사과가 유리했다. 조정으로서도 정국이 휙휙 바뀌는 가운데 고루한 경전만 달달 외운 샌님보다는 임기응변에 능한 문사가 필요했다.

당 현종 대인 개원 24년(736)에는 과거를 주관하는 부서가 관인의 인사를 담당하는 이부(吏部)에서 의례와 교육 등을 맡는 예부(禮部)로 바뀌었다. 관직 임명이라는 ‘출세’와 시험에서의 ‘합격’이 분리됐음을 보여준 상징적인 사건이었다. 과거에 급제한다고 곧바로 관직을 얻는 시대는 끝났지만, 과거 선호는 오히려 더 높아졌다. ‘출세’와 분리된 ‘합격’은 역설적으로 선비로서 능력과 자질을 보여주는 ‘고유한’ 징표로 여겨지게 됐다. 당 고종 대 재상까지 역임한 설원초가 진사과에 합격하지 못한 것을 평생 후회했다는 믿기 힘든 이야기가 사실인 양 유포됐다는 것은 이를 잘 보여준다.

이렇듯 엘리트와 능력은 시대에 따라 달라질 뿐 아니라, 사회와의 밀접한 관련 속에 ‘만들어진다’. 당나라 선비들은 과거, 그중에서도 진사과를 매개로 국가로부터 자율성을 확보했다. 이 과정에서 엘리트로서 갖춰야 할 능력은 시대와 국가, 무엇보다 사인 자신의 필요에 따라 ‘문장력’으로 자리 잡았다. 오늘날 한국도 마찬가지다. 엘리트와 능력에 대한 과도한 선망이나 비판은 오히려 냉정한 성찰을 가로막는다. 한국의 엘리트는 어떠한 국가적, 사회적, 제도적 조건 속에 형성됐는가? 이 과정에서 무엇이 능력으로 정의됐고, 이는 엘리트 집단 형성에 어떤 역할을 했는가? 면밀한 역사적 연구가 필요한 때다.

유찬근 대학원생

* 유찬근의 역사책 달리기는 달리기가 취미인 대학원생의 역사책 리뷰. 3주마다 연재.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

‘공천헌금 1억’ 혐의 강선우 체포동의안 국회 통과

이 대통령 “충남·대전 통합 일방적으로 강행할 수 없어”

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장

멀쩡한 치킨 쌓아놓고…‘배민온리’에 처갓집 속타는 사연

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

이 대통령 “다주택 자유지만 위험 못 피해…정부에 맞서지 마라”

“집주인들 잔뜩 겁 먹었다”…서울 곳곳서 호가 낮춘 매물 쏟아져

‘감히 3·1절을 팔아?’…전한길 콘서트, 허위 신청으로 대관 취소

이 대통령 “농지 값도 비정상…투기용 보유 무의미하단 인식 만들어야”

![[속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결 [속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0224/53_17719178646426_20260224503154.jpg)