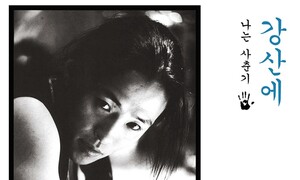

잔나비 《전설》 앨범 재킷

신정을 맞아 식구들과 구룡사에 가서 소원을 빌었다. 눈 내린 산길을 걸으며 지난 1년을 돌이켰다. 시간이란 그저 인간의 개념이지만 새해에는 괜스레 싱숭생숭하다. 잘한 일보다 잘못한 일이 먼저 떠오른다. 작년이 아주 오래전 같다. 잊힌 시간이 몸 깊이 박혀 있다가 불현듯 눈빛처럼 나를 비추면 좋겠다.

어릴 적 할머니 댁 마당에는 감나무 한 그루가 서 있었다. 잎이 다 떨어져 앙상한 나뭇가지에 잘 익은 감이 몇 알 덩그러니 남아 있었다. 겁 많은 새들이 가지에 앉아 연시를 쪼아 먹고 갔다.

아버지는 칠 남매 중 여섯째다. 형님이 네 분, 누님이 한 분, 남동생이 한 분 계신다. 할아버지는 아버지가 제대하고 얼마 뒤 돌아가셨다. 영정 속 대머리 할아버지는 엄한 표정이었다. 전쟁 중에 총상을 입었지만 다행히 살아남았다. 서른이 돼서야 들은 얘기다.

나보다 어린 할아버지가 총을 메고 참호에서 뛰쳐나오는 모습을 상상한다. 당신은 두려웠겠지. 총알이 왼쪽 가슴을 꿰뚫었다면 나는 이 세상에 오지 않았겠지.

삼대가 둘러앉아 떡국을 먹던 오래된 집은 이제 없다. 새집에는 별로 사람이 들지 않는다. 구순이 넘은 노인이 종일 창가에 앉아 하얗게 눈 덮인 텃밭을 바라본다. 당신은 손주 손을 꼭 잡고 말한다. 포도시(겨우) 숨 쉬고 있다고. 포도시, 포도시….

한자리에 모여 늙은 어미는 자식의, 자식은 자기 자식의, 자식의 자식은 자기 안녕을 비는 것이다. 오랫동안 좋은 글을 쓰게 도와달라고 빌었다. 좋은 글이 무엇인지도 모르면서. 행복하게 해달라고 빌었다. 행복이 무엇인지도 모르면서.

조선 팔도에는 소원을 빌다 돌이 된 사람이 있다. 돌이 될 때까지 소원을 빈 사람의 기원은 자기 것이 아니다. 당신은 돌이 되고 있다. 남편 영정 앞에 앉아.

이야기는 입에서 입으로 전해진다. 잔나비의 두 번째 앨범 《전설》은 밤과 밤을 지새우며 아껴 부르는, 사랑과 슬픔과 한숨과 기도의 노래이다. “긴 여운”과 “자라나는 마음”(<주저하는 연인들을 위해>)이 지난겨울처럼 와 있다.

너는 이루고 싶은 게 없다고 했다. 이른 아침 눈떠서 출근 준비를 하는 뒷모습이 분주하다. 퇴근하고 집에 돌아온 네가 지쳐 쓰러진다. 언젠가부터 우리는 대화가 줄었다.

구룡사 처마에 눈덩이를 뭉쳐 삼층탑을 세웠다. 쌍둥이처럼 닮은 두 개의 탑이 반짝였다. 너는 “내 멋대로 붙여본 꽃말”이고 “귓불에 찬란히 매달”(〈투게더!〉)린 우주이다. 눈이 펑펑 내렸다.

“우리는 어째서 어른이 된 걸까”(〈꿈과 책과 힘과 벽〉) 어린 시절 우리는 달에 대고 무슨 소원을 빌었을까. 소설가로 산 지 반백 년이 넘은 선배는 어지러운 현실에 무력감을 느낀다고 하소연하는 내게 세상에 질지언정 분노하라며 쓴소리를 했다. 뒷덜미를 잡힌 기분이었다.

그동안 수없이 도망쳤다. 나를 둘러싼 것에서부터. 눈감고 없는 일처럼 굴었다.

반성하고 또 반성했지만 뜻은 오래가지 않았다. 어쩔 수 없는 것들이 있다고 어물쩍 덮어버렸다.

“내일도 아무렇지 않게 떠오를 희망”(〈조이풀 조이풀〉)

두 손 모으고 기도했다.

자동차 앞창에 쌓인 눈을 녹인다. 도망치지 않겠다고.

집에 돌아갈 채비를 한다.

최지인 시인

*너의 노래, 나의 자랑: 시를 통해 노래에 대한 사랑을 피력해온 <일하고 일하고 사랑을 하고> 최지인 시인의 노래 이야기. 3주마다 연재.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

이 대통령 “산골짜기 밭도 20만~30만원”…부동산 타깃 확대

‘800만원 샤넬백’…받은 김건희는 무죄, 전달한 전성배는 왜 유죄일까

트럼프 말리는 미 합참의장…“이란 공격하면 긴 전쟁 휘말린다”

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장

멀쩡한 치킨 쌓아놓고…‘배민온리’에 처갓집 속타는 사연

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

대출 연체 ‘5일’ 넘기지 말고…상환 힘들면 채무조정을

대전·충남 통합 불발되면, 강훈식은 어디로…

![[속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결 [속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0224/53_17719178646426_20260224503154.jpg)