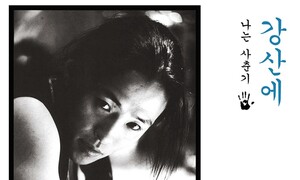

이적의 《트레이스》 앨범 재킷

오전에 일이 없으면 러닝머신 위를 걷는다. 프리랜서로 일하다보면 일과가 불규칙해 몸이 망가지기 일쑤다. 나는 게다가 작업 속도가 느린 편이라 새벽까지 원고를 붙잡고 있을 때가 많다. 평소에 꾸준히 체력을 관리해야 오래 쓸 수 있다고 하는 선배들의 말은 틀리지 않았다. 글은 엉덩이 힘으로 쓰는 것이다. 헬스장에 등록했지만 별로 가지 않으니 소용없다. 궁여지책으로 집에 러닝머신을 들였다. 식품 회사 사무실에서 쓰던 걸 용달차를 불러 싼값에 갖고 왔다. 땀을 뻘뻘 흘리며 걷는 동안에도 잡생각이 끊이지 않는다.

겨울 산이 눈으로 뒤덮여 있었다. 아이젠 같은 등산용품도 없이 친구와 산을 탔다. 이십 대의 치기였다. 산 중턱까지 오르는 동안 신발 속이 축축해지고 바지가 다 젖었다. 모악산 대원사에 이르러 잠시 쉬었다가 하산하기로 했다. 대웅전 앞에 두 손을 모으고 소원을 빌었던 것 같다. 어찌어찌 올라오긴 했지만 내려가는 게 문제였다. 눈이 많이 쌓인 터라 산에는 사람이 적었다. 눈길에 미끄러져 자주 엉덩방아를 찧었다. 넘어진 자리는 눈과 흙이 섞여 진흙탕이 됐다. 아래로 아래로 내려갔다. 그러다 길을 잃었다. 돌아갈 수는 없는 노릇이었다. 장갑 한 켤레를 나눠 끼고 마른 수풀을 헤쳤다. 겨우 다다른 곳은 올라갈 때와 다른 등산로였다. 전북 완주에서 출발해 김제 쪽으로 내려온 거였다. 꼴이 엉망이었다. 종점에서 버스가 출발하기를 기다렸다. 창밖으로 함박눈이 내렸다. 가끔 그때가 떠오른다. 온통 하얬던 세상이 떠오른다.

그런가 하면 세상이 죄다 컴컴해져서 끝없이 침전하는 때가 있었다. 바이러스가 세상을 휩쓸자 많은 것이 무너졌다. 암막 커튼이 쳐진 방에 처박혀 시간을 죽였다. 이적의 정규 6집 《트레이스》(Trace)에 수록된 〈당연한 것들〉은 코로나19로 사라진 “평범한 나날들”의 소중함을 노래한다. 팬데믹 3년여 동안 세계보건기구(WHO)가 집계한 사망자 수는 690만 명에 가깝다. 실제 사망자 수는 그보다 더 많을 거라고 보건 전문가들은 말한다. 깊고 어두운 동굴에서 빠져나오기까지 많은 시간이 걸렸다. 어느 날 잠바를 챙겨 입고 호수공원에 나갔다. 마스크를 쓴 사람들이 산책로를 따라 평화롭게 걷고 있었다. 일상은 멈추지 않았다. 사람들의 뒤를 따라 걸으며 일자리를 구해야겠다고 생각했던 게 기억난다.

출판사에서 일할 때 노스님의 책을 맡아 편집한 적이 있다. 몇 달 동안 붙어 다니면서 스님이 구술하는 것을 기록해 원고를 꾸렸다. 자연스레 산다는 것에 관해 묻게 됐다. 스님은 힘을 빼라고 하셨다. 삶이 무엇인지 모른다는 것을 인정하고 ‘모름’에 집중하라고 하셨다. 그 말이 무엇을 의미하는지 어리석은 중생은 알 수 없다. 하지만 물어야 할 것이다. 이적은 “내 인생은 단지 무언가를 위한 준비인가”(〈준비〉)라고 묻는다. 그의 노래는 언제나 삶에 관한 질문에서 시작해왔다. 아득한 물음과 마주한다. 우리는 질문하기 위해 이 세상에 왔는지 모른다.

모두가 떠난 자리에서 노래는 시작된다. 누군가 있었으나 이제는 없는, 누구도 눈여겨보지 않는 하찮고 쓸모없다고 여겨지는 곳에서 이야기가 시작된다. 모든 이야기는 부재의 그림자다. 그 그림자들은 우리를 어디로 이끄는 걸까. 앞을 내다보는 게 부질없게 느껴질 때면 바다에 가 파도를 바라본다. 밀려오는 물결을 가만히 지켜본다. 어떤 미래가 닥쳐올지 알 수 없다. 단지 삶은 미지에서 미지로 가는 여정일 것이다.

새로운 시간이 오고 있다.

최지인 시인

*너의 노래, 나의 자랑: 시를 통해 노래에 대한 사랑을 피력해온 <일하고 일하고 사랑을 하고> 최지인 시인의 노래 이야기. 3주마다 연재.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전 [단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1217/53_17659590361938_241707891273117.jpg)

[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전

“키 206cm 트럼프 아들을 군대로!”…분노한 미국 민심

법원, 배현진 ‘당원권 1년 박탈’ 징계 효력정지

![조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼] 조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0304/53_17726118413306_20260304503108.jpg)

조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]

![관세, AI, 새로운 세계 [왜냐면] 관세, AI, 새로운 세계 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0304/53_17726212579863_20260304503568.jpg)

관세, AI, 새로운 세계 [왜냐면]

“유심 교체하고 200만원씩 이체하세요”

“나의 왕, 육체를 놓아버려요”…제미나이가 부추겼나, 소송 제기

“조희대, 법복 입고 법률 뒤에 숨으면 썩은 내 사라지나” 박수현 비판

종말 맞은 하메네이 36년, 이란은 이제 어디로 가나

‘법정 난동’ 김용현 변호인, 추가 5일 감치도 집행 무산