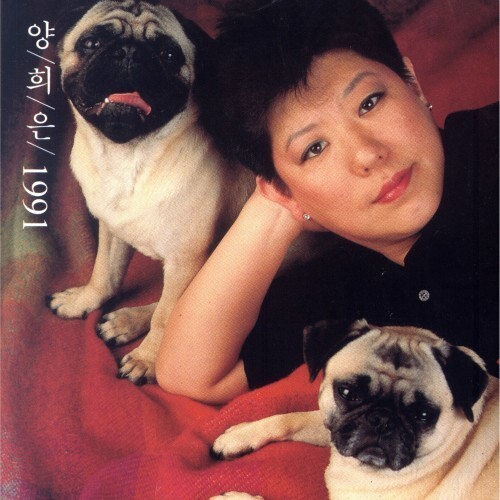

《양희은 1991》 앨범 재킷.

개를 키우고 싶다고 떼쓰다 드러누운 소년은 상사병에 걸린 것처럼 몸과 마음이 아팠다. 가을날이었다. 학교도 가지 않고 거실에 이불을 깔고 누워 있었다. 고열에 시달렸다. 저녁때였나. 소년의 아버지가 강아지 한 마리를 품에 안고 돌아왔다. 작고 귀여운 생명이 꼬리를 흔들며 내게 다가왔다. 언제 아팠냐는 듯이 열이 내렸다. 그때부터 지금까지 우리 집은 늘 개와 함께였다. 두 마리가 세상을 떠나고, 새로 들인 두 마리가 어느덧 노견이 됐다. 우리 가족은 다가올 죽음을 예감하고 있다.

아내가 동물을 키우고 싶다고 할 때마다 주저했던 이유는 죽음을 지켜보는 일이 괴롭고 힘들기 때문이다. 더는 죽음을 겪고 싶지 않다.

무뚝뚝한 부모 밑에서 자란 나는 누군가에게 속내를 털어놓는 게 어려웠다. 부모가 윗집에서 얻어온 동화책 전집을 읽으며 공상의 세계에 빠져들었다. 허무맹랑한 이야기를 공책에 적었다. 개의 머리를 쓰다듬으며 머릿속에 떠오르는 생각을 쫑알쫑알 늘어놓았다.

양희은의 첫 정규앨범 《아침이슬》의 20주년 기념 앨범인 《양희은 1991》의 재킷 사진에는 팔을 괴고 있는 마흔 살의 양희은과 퍼그 두 마리가 있다. 한 마리는 혀를 내밀고 다른 한 마리는 카메라를 바라보고 있다. 이 앨범의 마지막 곡인 <잠들기 바로 전>은 생텍쥐페리의 <어린 왕자>에 나오는 한 대목을 기타 반주에 맞춰 내레이션한다.

“네가 길들인 것에 대해서 넌 언제나 책임이 있어.”

세월은 인간을 길들인다. 어린 시절 나는 장래 희망을 적는 칸에 ‘해적’이라고 적었다. 그것이 무엇을 의미하는지도 몰랐다. 그저 배를 타고 건달처럼 떠돌고 싶었다. 게으름을 부리면서 살고 싶은 마음은 여전하지만 이젠 터무니없는 꿈은 좀처럼 꾸지 않는다. 오랜만에 만난 친구가 내게 예전과 많이 달라졌다고 하며 씁쓸한 웃음을 지었다. 그리운 이에게 “너는 지금 어디에? 무엇을 생각하며 살고 있는지?”(<그리운 친구에게>) 묻고 싶다.

“사람을 사랑한다는 그 일 참 쓸쓸한 일인 것 같아”(<사랑 그 쓸쓸함에 대하여>) 노래하는 양희은은 마흔 살이 되고 지난날을 되돌아보며 어떤 생각에 잠겼을까. “산다는 일의 의미”(<저 바람은 어디서?>)를 삼십여 년이 지난 지금도 여전히 곱씹고 있을까.

몇 달 동안 두문불출했다는 한 선배는 자기가 처한 상황을 설명하는 것조차 버거워 모두와 연락을 끊었던 적이 있다고 했다. 나도 그런 적이 있다고 했다. 그래서 사과하고 싶은 사람이 있는데 용기가 나지 않는다고.

양희은의 목소리를 듣고 있으면 그리운 것들이, 내가 떠나온 것들이 하나둘 밀려오는 기분이 든다. <가을 아침>은 북적북적했던 전주 진북동 할머니 댁을, 친척들이 가깝게 지냈던 그 시절을 불러온다. 얼마 전 부모님을 모시고 강천산 근처에 있는 선산에 다녀왔다. 할아버지는 나룻배를 모는 뱃사공이었다. 아버지가 나고 자식들을 데리고 마을을 떠났다고 들었다. ‘국가유공자’라고 적힌 할아버지 묘 앞에 오래 서 있었다. 봄비가 추적추적 내렸다.

개가 제자리를 돌고 있다. 불러도 돌아보지 않는다. 이번에 보는 게 마지막일 수도 있다고 했다. 어머니는 개가 오줌 누는 걸 보고선 안심하고 일을 보러 갔다. 다른 한 마리는 숨소리가 거칠다. 두 뒷다리가 앙상해졌다. 너희가 온 지 벌써 15년이 됐다.

세월은 흐르고 기억은 옅어진다. ‘나’라는 존재는 기억으로 이뤄졌다. 흐릿해진 기억의 틈으로 새 기억이 채워지고 어느새 나는 다른 존재가 돼 있다. 하지만 기억하겠다고 다짐한 것들이 있다. 시간이 흘러도 그것들은 새 기억으로 내 앞에 와 있다.

최지인 시인

*너의 노래, 나의 자랑: 시를 통해 노래에 대한 사랑을 피력해온 <일하고 일하고 사랑을 하고> 최지인 시인의 노래 이야기. 3주마다 연재.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전 [단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1217/53_17659590361938_241707891273117.jpg)

[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전

“키 206cm 트럼프 아들을 군대로!”…분노한 미국 민심

법원, 배현진 ‘당원권 1년 박탈’ 징계 효력정지

![조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼] 조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0304/53_17726118413306_20260304503108.jpg)

조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]

김성태 “검찰 더러운 XX들…이재명, 말도 안 되는 것들에 엮여”

“유심 교체하고 200만원씩 이체하세요”

“나의 왕, 육체를 놓아버려요”…제미나이가 부추겼나, 소송 제기

트럼프, 쿠르드족 ‘대리전’ 구상…이란 내부반란 노린 듯

‘법정 난동’ 김용현 변호인, 추가 5일 감치도 집행 무산

선관위, 부정선거 음모론 차단…사전투표함 받침대 투명하게