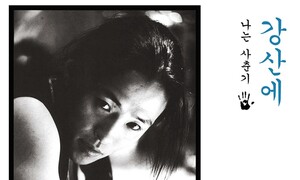

새소년 《여름깃》 앨범 재킷.

글을 쓰기 전에는 목욕재계(沐浴齋戒)하듯 몸과 마음을 깨끗이 해야 한다고 이야기했던 선배가 있다. 어질러진 책상이 떠올라 돌아가면 청소부터 해야겠다고 생각했다. 언제나 새 마음이라면 두려울 게 없을 것 같다.

가족과 경남 거제 지세포에서 유람선을 타고 지심도로 향했다. 갑판 위에서 바람을 맞으며 선미(船尾)를 쫓는 갈매기들을 구경했다. 지심도는 일제강점기에 일본군의 요새였다고 장인어른이 말씀하셨다. 딸과 사위에게 활짝 핀 동백을 보여주고 싶어서 계획한 여행이었다. 숲길을 다 걷는 데 두 시간이 걸린다고 했다. 나와 아내는 배 시간에 맞춰 선착장에 갈 요량으로 몽돌해수욕장에서 시간을 보냈다. 아내가 신발을 벗고 돌 위에 누웠다. 그 옆에 앉아 조용히 책을 펼쳤다. 영원하길 바라는 시간이 있다. 밀려오고 밀려가는 것들에 상념을 흘려보냈다. 몽돌 구르는 소리가 났다.

섬에 핀 꽃들은 육지 것보다 꽃의 크기가 작았다. 온통 붉은색으로 물든 모습을 내심 기대한 어머님은 해안도로에서 본 것이 더 크고 화려하다며 웃으셨다. 우거진 나무로 산길이 그늘져 있었다. 식물의 생장 리듬은 끝없이 성장하려는 인간에게 영감을 불어넣는다. 멈출 줄 안다는 점에서 더욱더 그렇다.

여러 역할을 해야 하는 현대인의 삶은 욕망으로 가득 차 있다. 나는 끊임없이 더 나은 것을 탐한다. 한 시인이 어느 대담에서 시인으로서의 자기 수명이 다했다는 식으로 말한 적이 있다. 생애주기처럼 창작에도 시작과 끝이 있다. 몇 번의 변곡점을 지나 휴지기를 맞는 것이다.

10년 전 나는 자신만만했다. 마르지 않는 샘처럼 빛나는 것을 쏟아낼 자신이 있었다. 그동안 수백 명의 신인이 등장했고 수백 권의 새 시집이 세상에 나왔다. 예술은 숲과 같다. 예술가와 예술가가 영향을 주고받으며 생태계를 이룬다. 내가 욕심내는 것은 내게 없는 것들이다. 이제는 그 시인의 말을 이해할 수 있다.

새소년은 “지금 우리 앞의 가장 새로운 물결”이라는 슬로건을 내걸고 우리 앞에 섰다. 첫 번째 미니앨범(EP) 《여름깃》을 수없이 돌려 들으며 감탄과 질투 사이를 넘나들곤 했다. 새소년의 음악은 세련된 형식에 오래된 정서가 담겨 있다. 그 멋이 듣는 이의 마음을 흔든다.

많은 예술가가 형식과 의미에 관해 고민했다. 삶에서도 마찬가지다. 우리는 무수한 형식과 의미 속에 살아간다. 그것은 고정된 게 아니라 변화한다. ‘사람은 변하지 않는다’라는 말은 어쩐지 쓸쓸하다. 내가 “수상한 밤들이 계속되던 날 언젠가부터 나는 좀 달라졌다”(<긴 꿈>) 하는 가사에 마음이 동하는 이유다.

어느 도서관에서 특강을 하던 중 객석에서 우리 사회가 직면한 몇몇 문제에 관해 물었다. 오래 망설이다 “저는 상상력이 부족한 사람입니다” 하고 답했다. 그러고는 “상상력이 절실한 때입니다” 하고 덧붙였다. 우리는 멈출 수 있다. 내려놓을 수 있다. 나는 꿈꾼다. 다른 예술과 다른 세상을. 사실 너머에 있는 진실을 살아내야 한다고 되뇐다.

꽃이 피고 진다. “우리가 가만히 손가락 사이로 흘리워 보냈던 지금은 이미 타올랐구나”(<새소년>) 우리 세계는 이제 이전으로 돌아갈 수 없다. 많은 것이 변했지만 변하지 않은 것은 무엇이고, 그것은 왜 변하지 않았는지 깊이 생각해봐야 한다. 어떤 미래가 닥쳐오더라도 크게 숨을 쉬며 “새롭게 떠오른 외로움”(<나는 새롭게 떠오른 외로움을 봐요>)을 바라보며, 두려움을 떨쳐내고 계절을 지나고 싶다.

최지인 시인

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전 [단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1217/53_17659590361938_241707891273117.jpg)

[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전

“키 206cm 트럼프 아들을 군대로!”…분노한 미국 민심

법원, 배현진 ‘당원권 1년 박탈’ 징계 효력정지

![조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼] 조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0304/53_17726118413306_20260304503108.jpg)

조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]

![관세, AI, 새로운 세계 [왜냐면] 관세, AI, 새로운 세계 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0304/53_17726212579863_20260304503568.jpg)

관세, AI, 새로운 세계 [왜냐면]

“유심 교체하고 200만원씩 이체하세요”

“나의 왕, 육체를 놓아버려요”…제미나이가 부추겼나, 소송 제기

“조희대, 법복 입고 법률 뒤에 숨으면 썩은 내 사라지나” 박수현 비판

종말 맞은 하메네이 36년, 이란은 이제 어디로 가나

‘법정 난동’ 김용현 변호인, 추가 5일 감치도 집행 무산