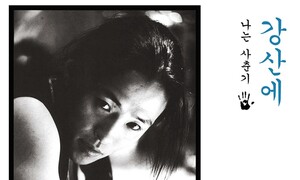

이상은의 앨범 《공무도하가》.

지난겨울은 이번 겨울보다 따듯했던 것 같다. 지지난 겨울에는 식물을 들이러 온실에 갔다. 그동안 죽은 식물도 있지만, 원래부터 크고 굵었던 것처럼 튼튼한 것도 있다. 지난 계절이 제자리에 있다.

나는 모난 사람이다. 모난 사람의 시선으로 세상을 바라보면 도무지 마음에 드는 구석을 찾기가 어렵다. 마음에 드는 것보다 마음에 들지 않는 것들을 시로 적었다. 정부는 2022년 10월30일부터 일주일 동안 국가애도기간을 선포했다. 정부의 애도 방식에 따라 문화·예술 행사가 잇달아 취소되거나 연기됐다. 우리는 다양한 애도의 방식이 있다는 걸 지난 참사를 통해 경험했다. 나는 예술을 매개로 죽음을 기억하며 슬픔을 살아내겠다고 말한 적이 있다. 잊히는 것을 기억하면 사라지지 않게 된다고, 찰나의 밝은 것들을 시로 적겠다고 사람들 앞에서 말한 적이 있다. 그러나 문학은 얼마나 무력한가. 무력하더라도 계속해야 한다는 걸 안다. 더 큰 문제는 무력과 무능을 사유하지 않는 것이다. 바깥의 목소리와 여러 개의 중심이 이 세상에 균열을 일으킬 가능성에 기대를 건다. 주저앉은 이를 함부로 일으키는 게 아니라 기꺼이 주저앉아 옆이 돼준 사람들이 있다.

동인을 결성하고 동료들과 뜨겁게 만날 때는 아무것도 없었다. 단지 치기 어린 마음에 많은 것을 미워하고 시기하며 질투했다. 서울 답십리에 살 때였다. 동대입구역 앞에서 자취하던 동료 시인과 우리 집에서 술을 한잔했는데, 그가 그만 만취해버렸다. 너무 취했으니 자고 가라고 그의 몸을 눕히려는데, 그가 엄청난 힘으로 내 손가락을 꺾고선 집에 가겠다며 고집부렸다. 그 덕에 내 손가락이 팅팅 부어올랐다. 그는 참 고집이 센 사람이다. 그 고집은 글쓰기에도 이어져 문학에 관해선 타협하지 않고 자기 길을 묵묵히 걸어간다.

어쨌건 매주 모여서 작품을 합평하던 시절, 그리고 잡지 약력에 ‘창작동인 뿔’을 처음 적었던 때, 몇몇 인자한 선배가 동인 활동 같은 쓸데없는 짓은 하지 말고 시나 잘 쓰라고 격려해줬던 어느 호프집. 우리는 함께였다. 어느새 고향 친구보다 가까워졌고 형제처럼 막역해졌다. 그는 누구보다 시를 사랑하는 사람이다. 시를 사랑해서 쓰는 게 재밌고 읽는 게 즐거운 사람이다. 나는 글쓰기가 두려울 때마다 그를 떠올린다. 그가 정신 차리라며 내 뺨을 힘껏 때린 어느 밤을 떠올린다. 죽지 않고 살아서 슬픔을 기억하며, 쓰고 또 쓰겠다고 다짐했다.

이상은의 여섯 번째 정규 앨범 《공무도하가》(公無渡河歌)는 “이 세상 어딘가를 헤매었던 사람들”(<보헤미안>)을 향한 헌사다. 우리의 성취가 우연에 지나지 않음을 일깨운다. 종종 살아 있음이 거짓말 같을 때가 있다. 시간이 흐르고 계절이 흐르고, ‘추억과 희망으로 가득 찬 방랑자’는 막다른 길에 이르곤 한다. 나의 기반은 무엇일까. 내가 어떤 곳에 서 있는지 아는 건 생각보다 어려운 일이다. 나도 모르게 나라는 사람이 변하기 때문이다. 우리는 흘러가고 있다. 봄이 오더라도 이 겨울을 잊어선 안 된다.

예술은 아무것도 없는 것과 같고, 그것이 우리의 시작이고 우리의 끝이라는 걸 안다. 무심하게 작은 방 안에서 창대하고 빛나는 세계를 빚는 사람들이 있다. 이상은의 음악은 순환하는 이 세상을 노래한다. 침묵을 깨고 다른 목소리로, 시간의 강을 건너는 이를 목도하며 마음을 다한다. 한 동료가 “같이 행복해지자”고 말했다. 부재는 존재 가치를 오롯이 드러낸다. 어떤 빈자리는 그대로 둬도 좋을 것이다. 길어질 것만 같은 이번 겨울, 사랑이 꽁꽁 얼어붙기 전에 소중한 이들에게 사랑한다고 말해야겠다. 지겹도록.

최지인 시인

*최지인의 너의 노래 나의 자랑: 시를 통해 노래에 대한 사랑을 피력해온 <일하고 일하고 사랑을 하고> 최지인 시인의 노래 이야기. 3주마다 연재.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

윤석열 “출마하시라 나가서 싸우라”…선고 다음날 ‘내란 재판 변호인’ 독려

‘이재명 대선후보 자격 박탈’ 초스피드 질주한 ‘조희대 사법부’

“김정은 ‘두 국가’ 선언은 생존전략…전쟁 위험 극적으로 줄었다”

‘국힘 당원’ 전한길 “황교안 보선 나왔으니 국힘은 후보 내지 마”

청와대 “석유 최고가격제 이번주 시행…유류 소비자 직접 지원 검토”

![[단독] ‘한국인 노벨평화상’ 추천 학자들 “빛의 혁명, 민주적 회복력 본보기” [단독] ‘한국인 노벨평화상’ 추천 학자들 “빛의 혁명, 민주적 회복력 본보기”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0309/53_17730229672236_20250113500160.jpg)

[단독] ‘한국인 노벨평화상’ 추천 학자들 “빛의 혁명, 민주적 회복력 본보기”

CNN “170명 희생된 이란 초등교 공습 미사일, 미국산 토마호크로 보여”

홍준표 “오세훈, 안 될 선거엔 안 나가…발 빼는 걸 보니”

이란 새 지도자 모지타바, 하메네이보다 초강경…미국에 항전 메시지

갈등설 속 트럼프 “이란 종전, 네타냐후와 공동 결정”

![[단독] 사회대개혁위 “산불 진화 체계 산림청서 소방청으로 이전해야” [단독] 사회대개혁위 “산불 진화 체계 산림청서 소방청으로 이전해야”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0309/53_17730391687262_20260309502615.jpg)