남해에서 두 번째 여름을 나면서 처음 물에 뜨는 법을 배웠다.

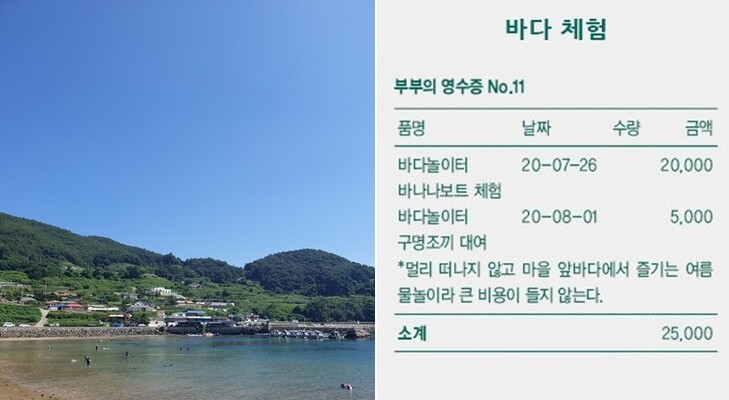

우리 부부가 사는 시골집은 코앞에 바다를 두고 있다. 바다까지 걸어서 3분도 채 걸리지 않는다. 마을에서 ‘바다놀이터’도 운영한다. 바나나보트를 탈 수 있고, 카약·패들보드를 2만원에 빌리면 거의 온종일 무제한으로 탈 수 있다. 그러니 마음만 먹으면 얼마든지 매일 물놀이할 수 있는 최고의 환경이다. 하지만 현실은 반대다. 마을 앞바다에서 놀아본 적이 거의 없다. 바다놀이터 역시 최근 친구들이 여름휴가차 남해에 놀러와 처음 이용해봤다.

그동안 바다를 편히 즐기지 못한 이유는 몇 가지 있다. 남편과 내가 수영할 줄 모른다는 점이 첫째다. 튜브라도 있어야 겨우 바다에 들어갈 수 있는데, 커다랗고 샛노란 튜브를 옆에 끼고서 바다로 놀러가는 모습을 마을 어르신들이 보실까 괜히 눈치가 보인다. 어디 나가지 않고 집 마당에 차를 대놓고 있으면 “오늘은 왜 일 안 나갔어?” 하며 우리 부부의 먹고사는 일을 걱정해주는 마을 분위기인지라, 더 그렇다. 관광지가 아니다보니 마을 앞바다에는 늘 사람이 없고, 어업을 하는 마을 어르신들의 배만 간간이 오갈 뿐이다. 어느 집에서든 훤히 내려다보이는 백사장은 늘 조용하니, 어촌마을에 사는 1년 동안 바다는 그저 멀찍이 떨어져서 바라보는 대상일 뿐이었다.

그런데 최근 연달아 물놀이를 했다. 휴가철이 되자, 서울에서 가깝게 지내던 친구와 지인들이 남해로 놀러왔기 때문이다. 부모님을 뵈러 마을 어르신들의 자녀가 찾아왔는지, 조용했던 마을도 붐볐다. 친구들 손에 이끌려, 그동안 못 해본 해양 체험을 실컷 했다. 바나나보트를 타고서, 매일 바라만 봤던 마을 앞바다에 처음 나갔다. 늘 차로 오가던 주변 마을들을 바닷길을 이용해서 가보니 색달랐다.

잇따라 물놀이를 한 덕에 두려움의 대상이던 물과도 점점 친숙해졌다. 처음에는 구명조끼를 입고서도 잔뜩 겁먹고 허우적댔다. 몸에 들어간 힘을 빼기부터 쉽지 않았다. 특히 귀에 물이 들어가는 게 낯설고 무서워서, 목에 들어간 긴장이 좀체 풀어지지 않았다. 하지만 맥주병으로 살아온 서른 살 인생 처음으로, 구명조끼 없이 맨몸으로 바다 위에 둥둥 뜨는 법을 배웠다! 성인 무릎 아래밖에 오지 않는 얕은 곳에서 물에 뜨는 법을 여러 차례 연습하니, 물에 빠져도 두 발로 일어서면 그만이었다. 그러니 “물에 빠지면 어떡하지?” 하고 두려움으로 가득했던 마음이 한결 가벼워졌다. 잔뜩 긴장한 몸에 들어간 힘도 탁 풀리고, 가만히 바다에 몸을 맡기게 되었다. 벅차는 순간이었다.

서울을 떠나 남해로 이주하기까지도, 힘빼기 기술이 필요했다. 익숙한 것, 손에 쥔 것을 탁 내려놓고서, 낯설고 새로운 것, 그래서 때로 예측할 수 없어 불안정한 것도 받아들이겠다는 용기가 필요했다. 힘을 빼고 나니 ‘바다’라는 새로운 세계를 만난 것처럼, 삶에서도 힘을 빼고 나니 이전에는 해보지 못한 경험, 만나보지 못한 사람들과 연결됐다.

물속에서 힘 빼는 법을 배웠으니, 바닷가 마을살이를 제대로 즐길 일만 남았다. 이제는 바다에서 헤엄치는 것도 배워서, 늘 멀찍이서 바라보기만 했던 바다에 풍덩 뛰어들고 싶다. 남해에서의 두 번째 여름, 바다와 더 가까워지는 중이다.

글·사진 권진영 생활인

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

노모 집 찾은 ‘주택 6채’ 장동혁 “대통령 때문에 불효자는 운다”

‘사형 구형’ 윤석열, ‘운명의 19일’ 불출석하면 어떻게 될까

“‘김주애 후계’ 공식화하면 고모 김여정 반기 가능성”

‘윤 선고 D-3’ 윤상현 “윤석열, 대국민 사과해야”…민주 “본인부터”

쉬지 말고 노세요…은퇴 뒤 ‘돈 없이’ 노는 법

이 대통령, ‘주택 6채’ 장동혁에 “다주택 특혜 유지해야 한다고 보나”

김정은, 딸 김주애와 ‘러 파병 유족’ 주택단지 준공식 참석

이 대통령 뒤로 7m ‘통영항’ 그림…청와대 146점 근현대 컬렉션

컬링 한일전에 ‘일장기 10초’ 내보낸 JTBC…“깊이 사과드린다”

윤석열·김건희, 나란히 ‘옥중 떡국’ 먹는다…두 번째 구치소 명절

![우리를 닮은 집이 필요해 [부부영수증]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0302/53_16146437705684_8116146437139324.jpg)