멀리서 보이는 마을 풍경. 조용하고 한적한 만큼, 작은 움직임과 변화도 눈에 띄기 쉽다.

얼마 전 새로운 마을로 이사했다. 남해로 이주한 뒤 두 번째 마을이다. 남해에서도 외진 곳에 있던 첫 마을과 달리 이젠 읍내까지 차로 단 5분이 걸린다. 한마디로 읍내 생활권이다. 물론 마을 안에는 여전히 작은 슈퍼 하나 없다. 산 끝자락 아래 60여 가구가 옹기종기 모여 사는 작은 마을인 것도 이전과 같다. 하지만 고개 하나 넘으면 마트나 병원, 도서관, 학교 등이 있다. 그러니 그저 마을을 옮긴 것뿐이지만 체감으로는 강원도 태백에서 경기도 가평으로 이사한 것만 같다. 그만큼 우리 부부의 생활환경이 크게 달라졌다.

읍내와 가까운 마을이라 그런지 창을 통해 마주하는 마을 풍경도 달라졌다. 가장 눈에 띄는 것은 아이들이다. 아침에는 집 앞 버스 정류소에서 스쿨버스를 기다리는 초등학생이, 오후에는 걸어서 하교하는 교복 입은 학생이 몇몇 보인다. 아이라곤 단 한 명도 없는 곳에서 지냈는데 이 마을에서는 더 이상 막내 처지가 아니다. 반려견과 함께 산책하는 사람, 길게 난 논길 사이를 뛰어 운동하는 젊은 사람이 나타나면 남편과 나는 창밖을 신기한 듯 바라본다. 확실히 이전 마을과는 어딘지 다른 분위기가 느껴진다. 이곳에서는 덜 주목받고, 덜 눈치 보며 살 수 있겠다는 기대를 해본다.

이사떡으로 준비한 팥시루떡. 첫 마을살이를 할 때보다 간소하게 준비했다.

도시 생활을 정리하고 시골살이를 시작하며 가장 기분 좋은 변화는 인사를 건넬 이웃이 생겼다는 것이었다. 외부인 출입이 거의 없는 조용한 마을이라, 길에서 만나는 사람은 거의 마을 사람이다. 익명성으로 가득한 도시와 달리 길에서 자연스럽게 인사를 주고받으며 마을이라는 공동체 안에서 살아간다는 안정감을 느꼈다. 하지만 막상 살아보니, 집 밖을 나서면 누구나 나를 아는 사람들이라는 점이 때로 불편하기도 했다. 작은 마을, 좁은 사회 속 보이지 않는 시선을 의식하다보니 점점 집 앞 바다에서도 내 집 마당에서도 편히 있기가 어려워졌다. 쉬는 날이면 아예 아는 사람이 전혀 없는 다른 지역을 돌아다니며 숨통이 트이는 기분을 느끼기도 했다.

그래서일까. 아무것도 몰랐던 처음과 달리, 두 번째 마을에서의 생활이 더 막막하게 느껴졌다. 새로운 마을에 이사 온 뒤 한동안은 집 주변을 오가는 어르신들이 창문 너머로 보이기만 해도 괜히 가슴이 쿵쾅거렸다. 이곳에서는 또 어떻게 관계를 맺고 살아가야 할지 고민됐다. 정답은 모르겠지만, 우리 부부는 이곳에서 너무 멀지도 가깝지도 않은 심리적 거리를 유지하며 살아보기로 했다. 주변의 관심과 시선에는 조금 무던해지고, 대신 우리 삶에 좀더 집중하기로 했다.

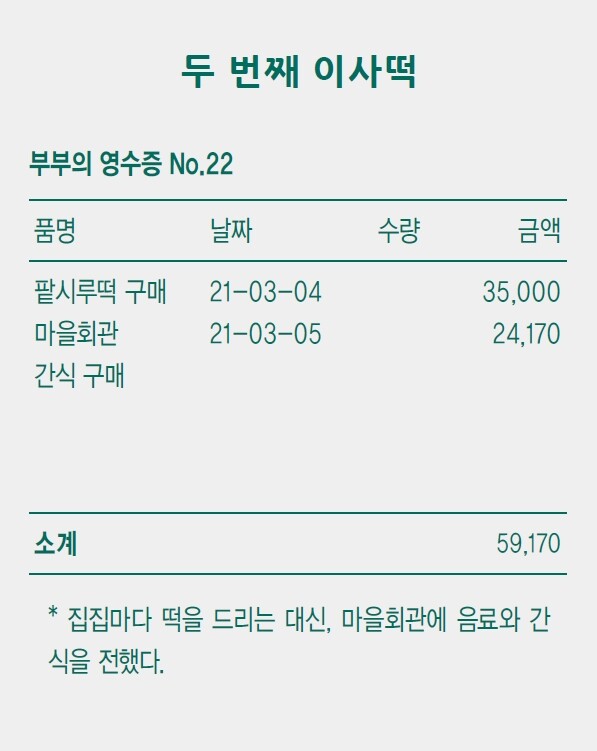

남해에 이주해 처음 이사떡을 돌릴 때 마을 분이 해주셨던 말이 아직도 기억난다. “어느 집은 떡을 주고 어느 집은 안 주면 뒷말이 나오기 쉽다. 돌리려거든 한 집도 빠짐없이 돌려야 한다.” 그 말을 듣고 지레 겁먹고서 정말로 한 집도 빠트리지 않으려고 몇 날 며칠을 집집마다 떡을 드리려 애썼다. 그런데 이번에는 굳이 그러지 않았다. 우리 집 근처 열 집 정도에만 이사떡과 함께 인사를 전했다. 낯선 이 마을에 둥지를 틀며 우리 부부는 새로 가훈을 썼다. ‘너무 눈치 보지 말자. 너무 애쓰지 말자. 우리에게 집중하자.’

남해=글·사진 권진영 생활인

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

이정현 “조용히 살겠다…내 사퇴로 갈등 바라지 않아”

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

오세훈 미등록, 이정현 사퇴…난맥상 국힘, 장동혁 대표 선택은

미 “모즈타바 외모 훼손됐을 것…다음주 이란 매우 강하게 타격”

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

홍익표 정무수석 “여당이면 여당답게 일 처리 했으면”

“이정현 전화는 꺼져” 장동혁, 오세훈에 “공천은 공정이 생명”

이란전 안 풀리자…백악관 “가짜 뉴스 CNN” “망해가는 NYT” 비난

한동훈 “날 발탁한 건 윤석열 아닌 대한민국”…‘배신자론’ 일축

![[단독] 현대중공업, 노란봉투법 따라 하청노조와 단체교섭하기로 [단독] 현대중공업, 노란봉투법 따라 하청노조와 단체교섭하기로](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0313/53_17733948569591_20260312502255.jpg)

[단독] 현대중공업, 노란봉투법 따라 하청노조와 단체교섭하기로

![우리를 닮은 집이 필요해 [부부영수증]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0302/53_16146437705684_8116146437139324.jpg)