농장을 운영하는 지인으로부터 마침 상자텃밭에 심을 모종을 선물받았다.

남해 시골마을에 있는 우리 집 현관 앞에 상자텃밭이 새로 생겼다. 손수 농사지을 작은 땅 하나 구하기 힘들다는 도시 한복판도 아니고, 천지에 논밭이 드넓게 펼쳐진 시골에서 겨우 집 앞에 놓아둔 작은 나무상자 속 텃밭이라니. 의아하게 느껴질 만하다. 그러나 어쩌겠는가. 도시에서든 시골에서든 모아둔 돈 얼마 없는 청년에게 내 소유의 땅이란 없는 것을 말이다.

내 집 마련의 꿈이 영영 손에 닿지 않을 것만 같은 도시를 떠나 시골에 작은 집 짓고 소박하게 살고 싶다는 희망을 품고서 이주했다. 얼마 지나지 않아 깨달았다. 열 평 남짓 작은 집을 짓는 데 생각보다 그리 많은 돈이 필요하지 않지만, 그 작은 집을 얹을 땅을 사는 데는 여러모로 많은 돈이 필요하다는 것을 말이다.

타지를 떠나 덩그러니 살 집만 구해 마을에 들어온 우리와 달리, 주변 어르신들은 집 근처에 각자 오랜 세월 가꿔온 땅이 있다. 앞집 할머니도, 옆집 할아버지도, 옆집 할머니도 온종일 논밭에 나가 일하시기 바쁘다. 보통 집 근처 여러 개의 논밭을 동시에 관리하시는데 모내기가 한창인 요즘이 농번기다. 뒷집 할머니는 항상 마주칠 때마다 밭일하느라 너무 힘들다고 푸념하시는데 나는 그래도 집 앞에서 쌀, 고추, 양파, 마늘 등 온갖 식재료를 길러 사계절 내내 식탁을 차려내시는 할머니가 부럽다.

한번 작게라도 땅을 빌려 농사지어보면 어떨까. 시골에 먼저 내려와 사는 친구는 집주인이 잘 안 쓰는 땅을 넉살 좋게 잘도 빌려 쓴다 했다. 하지만 지난해 꽤 오래 쓰이지 않던 다랑논을 빌려 농사지어본 남편은 농사짓고 싶으면 혼자 하라고 선을 그었다. 비가 올 때마다 무너지는 논둑을 다시 세우고, 어딘가 갑자기 생겨버린 구멍을 찾아 메우길 반복하면서 크게 고생한 탓에, 남편은 더는 농사짓고 싶지 않다고 했다.

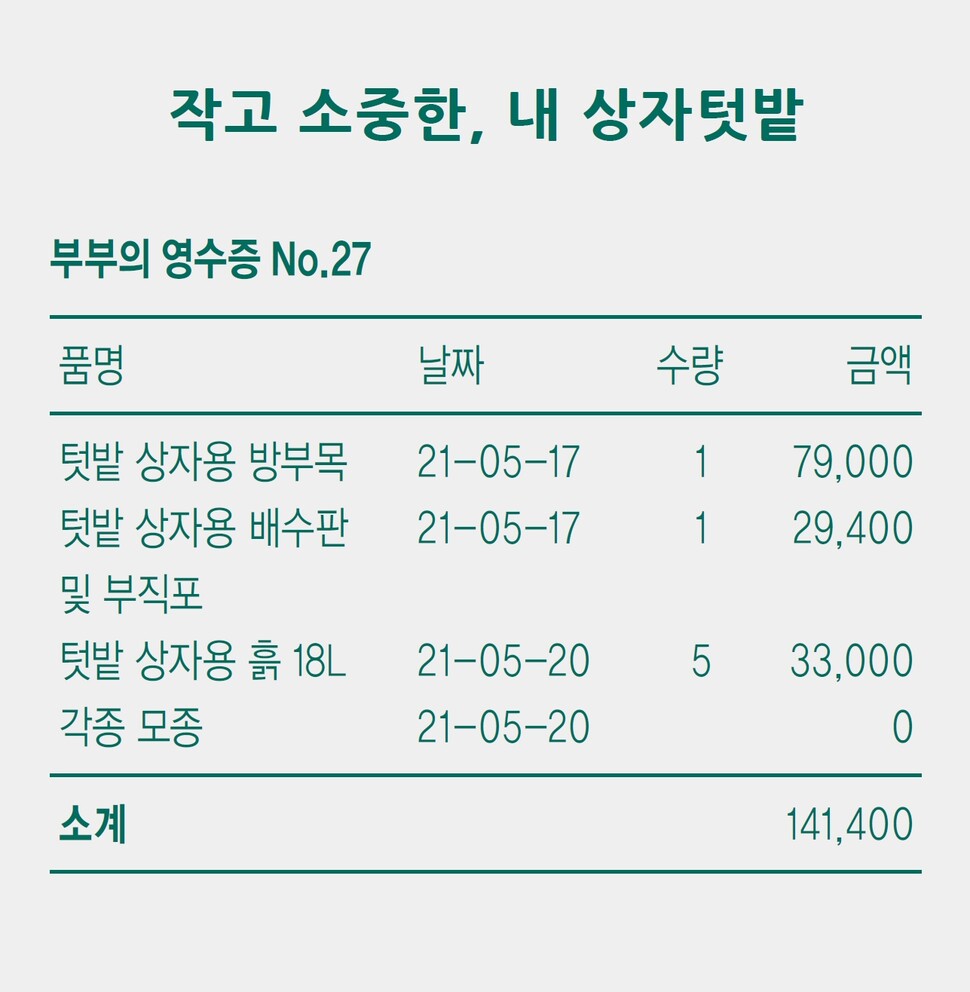

앞서는 마음과 달리 몸으로 하는 일엔 영 재능이 없다는 것을 스스로 잘 알기에, 땅을 빌려 농사짓고 싶다는 말을 차마 다시 꺼내지 못했다. 동네 할머니들처럼 내 손으로 키운 작물로 식탁을 차리고 싶다는 꿈은 여전하기에, 집에서 우리가 먹을 만큼의 채소라도 길러보고 싶다고 하니, 다행히 남편이 인터넷에서 산 방부목과 부직포 등으로 작은 상자텃밭을 만들어주기로 했다. 대신 철저하게 관리는 내 몫으로 하고서 말이다.

집 앞에서 주문한 목재를 잘라 조립하고 있으니, 집 앞을 지나가는 어르신이 물으신다. “또 무엇을 하려고 그런 것을 만들고 있노?” 석 달 넘게 리모델링 공사를 직접 하는 우리를 쭉 지켜보셨는데 아직도 공사하나 싶으셨나보다. 상자텃밭을 만들 것이라고 하니 “그래서 자재 가격이 얼만데?” 물으시곤, 곧 기가 차다는 표정으로 말없이 지나가셨다. 몇 그루 안 되는 채소 모종을 심고 나니, 작은 상자텃밭에 금세 자리가 꽉 찼다. 상자텃밭 만들 돈으로 채소를 실컷 사먹는 편이 훨씬 나을 정도다. 그래도 작고 소중한 내 텃밭이 생겼다는 것 자체로 즐겁다. 매일 우리 집 앞 상자텃밭을 지나치시는 동네 어르신들, 빠짐없이 모두 베테랑 농부이신 그들의 눈엔 시시해 보일지라도 말이다.

남해=글·사진 권진영 생활인

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

이 대통령 “개 눈에는 뭐만”…‘분당 아파트 시세차익 25억’ 기사 직격

민주 “응답하라 장동혁”…‘대통령 집 팔면 팔겠다’ 약속 이행 촉구

이준석-전한길 ‘끝장토론’…“25년간 극비로 부정선거 구축” 황당 주장

“제발 평양으로 보내 주세요”…‘평양 시민’ 김련희씨 6년째 재판중

![왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt] 왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0227/53_17721459993113_20260226504293.jpg)

왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt]

이진숙 “한동훈씨, 대구에 당신 설 자리 없다” 직격

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

일본, 이제 ‘세계 5대 수출국’ 아니다…한국·이탈리아에 밀려나

송언석, 천영식 8표차 부결에 “당 의원 일부 표결 참여 못해, 사과”

“초상권 침해라며 얼굴 가격”…혁신, 국힘 서명옥 윤리특위 제소 방침

![우리를 닮은 집이 필요해 [부부영수증]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0302/53_16146437705684_8116146437139324.jpg)