약 2초에 1명씩이다. 1분에 31명꼴이다. 매일 4만4400명이 정든 삶의 터전을 떠나야 했다. 그렇게 지난해에만 1620만 명이 전쟁과 폭력, 박해를 피해 ‘강제 이주민’이 됐다. 유엔난민기구(UNHCR)가 지난 6월20일 ‘세계 난민의 날’을 맞아 내놓은 보고서를 보면, 2017년 말 현재 지구촌 강제 이주민은 약 6850만 명에 이른다. 사상 최대 규모이자, 5년째 이어진 ‘신기록 행진’이다.

얼마나 많은 이들인가? 세계 20위 인구 대국인 타이(약 6880만 명) 국민 전체와 맞먹는다. 76억 명 인류 가운데 110명에 1명은 하릴없이 남의 땅을 떠돌고 있다는 뜻이다. 수치로 따질 일이 아니다. 학정과 탄압, 모욕과 고난을 견뎌낸 이들이다. 마침내 더는 참을 수 없어, 마지막 남은 용기를 짜내 허둥허둥 길을 나섰다. 한명 한명 온전한 삶이다.

더러는 운 좋게 살아서 국경을 넘었다. 국제적 보호가 보장돼야 할 ‘난민’이다. 2017년 말 현재 지구촌 난민은 약 2540만 명이다. 2016년에 견줘 300만 명 가까이 늘었다. 하지만 더 많은 사람이 자기 나라에 갇힌 채 떠돌고 있다. 지난해 지구촌 ‘국내 난민’(IDPs)은 4천만 명을 훌쩍 넘어섰다. 세계 각국에 흩어져 개별적으로 망명신청서를 내고 결과를 기다리는 이도 약 310만 명에 이른다.

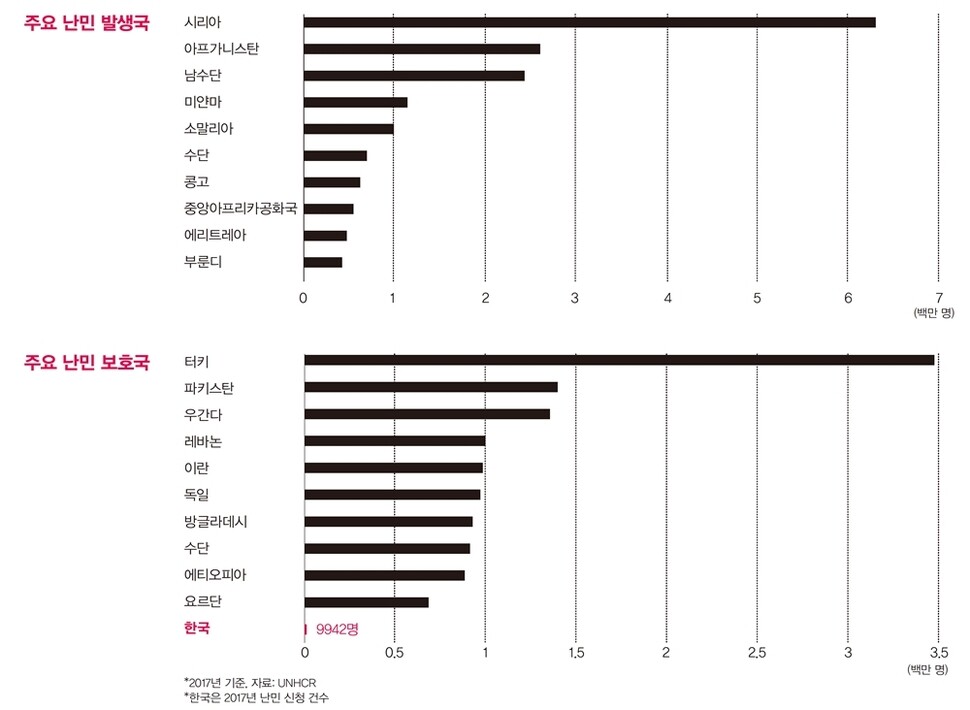

지구촌 난민 2540만 명 가운데 3분의 2는 불과 다섯 나라 출신이다. 전쟁과 폭력이 들끓고 있는 시리아, 아프가니스탄, 수단, 미얀마, 소말리아다. 오랜 기간 이어져온 전쟁도, 새롭게 불을 뿜는 폭력도 있다. 지난해 미얀마에서 불거진 치명적인 폭력 사태로 불과 몇 달 새 70만 명 넘는 로힝야 난민이 국경을 넘어 방글라데시로 밀려들었다.

간신히 국경을 넘은 난민 대부분은 분쟁 지역을 지척에 두고 산다. 난민 5명 가운데 4명은 국경을 맞댄 이웃나라에 있다. 터키(350만 명)·파키스탄(140만 명)·우간다(140만 명)·레바논(100만 명)·이란(98만 명) 등이 인류가 나눠야 할 짐을 대신 지고 있다. 신산스러운 삶을 보듬은 건 이른바 ‘선진국’이 아니다. 전체 난민의 85%가 저개발국가의 보호를 받고 있다.

특히 시리아와 국경을 맞댄 레바논은 이미 ‘포화상태’다. 유엔난민기구는 레바논 인구 1천 명 가운데 164명이 난민이라고 보고했다. 인구 대비 난민 수가 가장 많다. 반면 유럽연합 집행위원회는 지난 6월4일 내놓은 자료에서 “레바논으로 들어온 시리아 난민은 150만 명에 이르며, 기존에 체류하던 팔레스타인 등지의 난민까지 합하면 레바논 거주 인구의 30% 정도가 난민”이라고 추정했다.

지난해 난민이 된 이들 가운데 17만3800명은 부모도 보호자도 없는 아이들이었다. 지구촌 전체 강제 이주민 가운데 53%가 18살 이하 어린이·청소년이다. 미래와 희망을 말할 수 있을까? 길은 멀고, 집은 여전히 불타고 있다. 누구라도 나서서 보듬어야 한다. ‘전쟁 난민 2세’가 대통령인 나라라면 더욱 그렇다.

실상은 초라하다. 한국에 와 난민 신청을 했다가 지난해 심사를 마친 6015명 가운데 단 91명만이 난민 지위를 인정받았다. 인정 비율이 1.51%에 불과했다. 접수 기준으로 보면 지난해 9942건의 난민 신청이 이뤄졌다. 1994년부터 2017년까지 23년 동안 난민 지위를 인정받은 사람은 모두 792명이다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

이 대통령 “농지매각 명령이 공산당? ‘경자유전’ 이승만도 빨갱이냐”

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

코스피 사상 첫 6000 돌파…5천피 달성 한 달 만에

전한길, 반말로 “오세훈 니 좌파냐?”…윤어게인 콘서트 장소 제공 압박

‘800만원 샤넬백’…받은 김건희는 무죄, 전달한 전성배는 왜 유죄일까

“표결 못한다” 여당서도 ‘법 왜곡죄’ 수정 요구…“후퇴 말라” 강경파 넘을까

![법원장님 들어가십니다 [그림판] 법원장님 들어가십니다 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0224/20260224503791.jpg)

법원장님 들어가십니다 [그림판]

“누가 반대했나 밝혀라”…통합안 보류에 국힘 TK 의원-지도부 충돌

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장