일러스트레이션 이강훈

요즘 빈곤사회연대가 집중하는 이슈는 용산정비창이다. 서울 용산역 뒤편 50만㎡에 이르는 공공부지인 용산정비창을 두고 오세훈 서울시장을 비롯한 여야 정치인들은 국제업무지구로 개발할 계획을 내놓았다. 우리는 시민들이 이 계획을 함께 막자는 캠페인을 벌이고 있다. 공공부지를 민간에 매각해 국제업무지구로 개발하는 것은 도심 땅값을 올리고 투기 욕망을 만족시킬 뿐 시민들의 삶에 도움이 되지 않는다고 생각해서다. 얼마 전 거리에서 만난 시민은 이 운동 취지에 공감한다면서도 의아함을 표했다. 그의 의문은 이런 것이었다. ‘어쨌든 이 땅이 당신 것도 아니잖아요. 이래라저래라 할 권한은 없지 않나요?’

맞다. 나에겐 이 땅을 어떻게 사용하라고 결정할 권한이 없다. 하지만 한국철도공사와 국토교통부 등이 이 땅의 소유자라고 해서 마음대로 사용처를 결정할 수 있는 것도 아니다. 이 땅의 쓰임이 사람들 삶에 영향을 끼칠 것이 분명하다면 그 권한은 누구에게 있나? 내 생각엔 모두에게 있다. 현재뿐 아니라 미래 시민들에게도 영향을 준다는 점에서 당면한 이해관계를 넘어 장기적 관점에서 결정을 내릴 책임 또한 있다. 이미 서울시장이 이 땅의 사용계획을 공약으로 의견을 제시한다는 것 자체가 그런 성격을 보여준다.

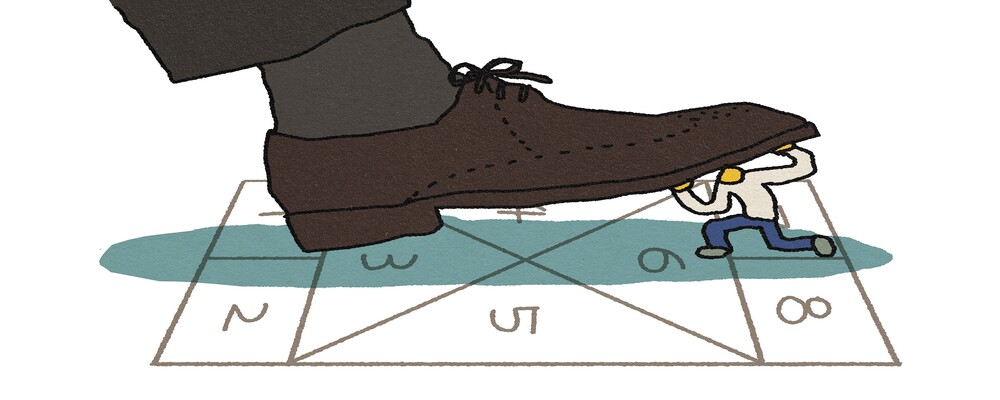

문제는 이런 사고방식이 우리에게 익숙지 않다는 점이다. 도시개발에 의견을 제시할 권한을 가진 사람은 언제나 땅과 집을 가진 소유주, 개발이익을 나눠 가질 건설기업을 비롯한 자본이었지 그곳에 살아가는 사람들이 아니었다. 반면 도시개발의 영향은 전 사회가 함께 받았다. 개발이익은 건설자본과 소유주가 독점하고, 개발로 오른 집값은 월세와 보증금으로 세입자가 떠안는 것으로 결과는 양분됐다. 이마저 감당할 수 없는 사람들은 고시원과 쪽방으로, 거리로, 혹은 두 시간이 넘는 출퇴근 거리를 감당하는 것으로 개발 무게를 짊어졌다.

용산정비창을 비롯한 공공부지, 더 나아가 도시개발 전체에 대한 의견을 시민들이 어떻게 제시할 수 있을까? 경험해보지 못한 권리라 아득하긴 마찬가지다. 현재의 법은 재산권에 확고한 보호를 제공하지만, 그곳을 빌려 쓰는 사람의 권리는 소극적으로 다룬다. 42년을 장사한 서울 을지로 OB베어 맥줏집이 함부로 쫓겨나는 것 역시 이 습관에 뿌리를 둔다. 도시 한복판에서 일어나는 난투극인 강제철거 폭력에 이토록 순응적인 것도 소유권 질서가 익숙하기 때문이다. 익숙한 것은 견고하다. 견고하게 작동한다고 옳은 것은 아니다. 법과 제도가 땅과 집을 소유하지 않은 사람에게 일방적인 패배를 안겨왔다면 우리가 이 게임의 규칙을 인정할 이유가 있을까?

다시 첫 질문에 답한다면 설령 내 땅이라 할지라도 마음대로 결정할 수 없어야 한다고 해야겠다. 세입자도 안정적으로 살고, 덜 가진 사람이 쫓겨나지 않는 도시계획을 세우는 것은 ‘착한 임대인’의 선의가 아니라 법과 제도의 목표가 돼야 한다. 이를 위해 우리가 뛰어넘어야 하는 것은 단지 다른 의견을 가진 집단이 아닐지 모른다. 새로운 선택을 이끌어낼 시민의 역능을 믿는 것, 우리의 민주주의를 하루 투표용지에 가두지 않는 것 같은 스스로의 용기를 위한 목록도 필요하다.

공공부지를 개발해 소수에게 아찔한 시세차익을 안기는 익숙한 길을 차단하자. 100% 공공임대주택을 비롯해 아무도 소유하지 않되 모두 사용하는 공간으로 용산정비창을 만들자. 청와대를 물리고 대통령도 용산으로 가는 ‘용산 시대’ 아닌가. 이 정도 변화는 기대해봄 직하다.

김윤영 빈곤사회연대 활동가

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

배현진 지역구 공천, 중앙당이 하기로…친한계 공천권 제한

국힘 ‘절윤 격돌’ 예상했지만…싱겁게 끝난 “입틀막 의총”

‘윤석열 출국금지’ 국회 보고했다고…박성재 “야당과 결탁했냐” 질책

‘사법개혁 3법’ 통과 앞…시민단체들 “법왜곡죄, 더 숙의해야”

서울중앙지법 부장판사가 대낮 음주운전…감봉 3개월

조희대, 민주당 사법 3법 ‘반대’…“개헌 해당하는 중대 내용”

트럼프 “대법 결정으로 장난치면 훨씬 더 높은 관세”

정부, ‘엘리엇에 1600억 중재판정’ 취소 소송서 승소…배상 일단 면해

김혜경 여사·브라질 영부인, ‘커플 한복’ 맞추고 친교 활동

‘노스페이스’ 영원그룹 회장, 82개 계열사 은폐해 고발 당해