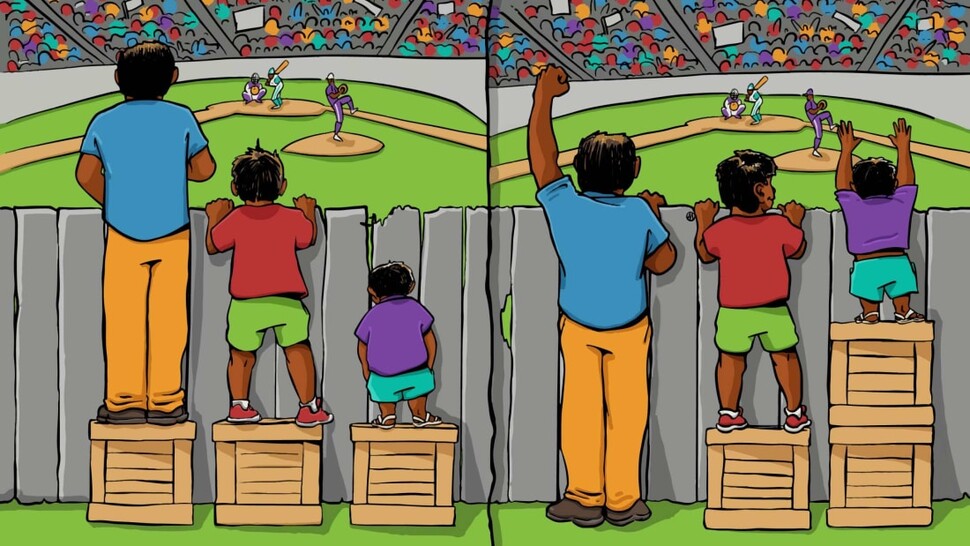

담벼락 너머로 야구를 보는 어른과 청소년, 어린이로 ‘평등’과 ‘형평’을 설명하는 그림. https://www.mentalfloss.com

몇 년 전 한 박물관에서 일어났던 일이다. 휠체어에 탄 지체장애인이 박물관 입구에서 출입을 저지당했다. 타고 있는 전동휠체어 크기가 커서 다른 관람객의 이동에 불편을 준다며 박물관에 마련된 작은 휠체어로 옮겨탈 것을 강요받았다.

모두에게 질문을 던져본다. 타인을 배려하는 일에 장애/비장애가 따로 있는 게 아니니 장애인도 비장애인을 배려하는 차원에서 작은 휠체어로 바꿔야 했을까?

2년 전 스페인의 발달장애인 관련 영화 <챔피언스> 관객과의 대화(GV)에 진행자로 참여했던 나는 이 질문을 관객에게 던져봤다. 관객의 절반은 “그렇다”라고 나머지 절반은 “아니다”라고 답했다. 결론부터 말하면 “아니다”가 정답이다.

지체장애인에게 휠체어란 ‘다리’ 또는 ‘신발’이다. 휠체어에 타고 있다고 모두가 같은 장애를 가진 게 아니다. 신발 사이즈 250㎜인 모두의 발 모양이 똑같지 않은 것과 같다. 휠체어 종류도 당사자 장애 정도와 휠체어 기능에 따라 다양하다. 당사자는 자신에게 꼭 맞는 휠체어를 선택한 뒤 그 휠체어에 적응하기 위해 많은 노력을 한다. 새 구두를 사면 길들 때까진 발뒤꿈치가 까지는 것처럼 새로 산 휠체어를 내 다리처럼 적응시키는 데는 시간이 필요 하다.

다시 질문을 던져본다. 다른 관람객을 배려하기 위해 당사자는 휠체어를 갈아타야 했을까? 이제는 안다. “당신 신발이 커서 다른 관람객이 불편할 수 있으니 당신만 박물관에 있는 슬리퍼로 갈아신고 들어가세요”라거나 “당신은 뚱뚱해서 통로를 많이 차지하니 살을 빼고 다시 오세요”라며 출입을 저지당하지 않는 것처럼, “당신의 다리(휠체어)를 다른 다리(휠체어)로 바꿔 관람하세요”라고 말해선 안 된다는 것을.

이렇듯 전후 사정을 알고 나면 당연한 일이지만 많은 사람이 ‘정답이 뭘까’를 고민했던 이유는 ‘배려’라는 한마디 때문이었을 것이다. 배려라는 고귀한 가치를 전면에 내세우자 그것이 최선이 되는 길을 생각하느라 다른 것들은 살펴볼 여유가 없었던 게 아닐까.

발달장애인 아들과 함께하는 ‘장애가 있는 삶’에선 이와 비슷한 일이 종종 일어난다. 이 삶에서 자주 등장하는 건 ‘평등’이라는 또 다른 고귀한 가치인데, 애석한 건 유독 아들에게만큼은 평등이라는 고귀한 가치가 날 선 무기가 돼 아들을 찌르는 일이 빈번하게 일어난다는 사실이다.

얼마 전 지하철에서 벌어진 일이다. 아들은 늘 그렇듯 “어딨쪄요, 어딨쪄요”라는 말을 반복했다. 아들의 “어딨쪄요”는 ‘어디 있어요’라는 뜻이 아니라 의미 없이 반복되는 반향어이기도 하고, 입으로 소리 내는 틱이나 상동행동(반복되는 행동)이기도 하다. 숨 쉬듯 당연한 행동이기에 못하게 한다고 해서 안 할 수 있는 게 아니다. 딸꾹질 멈추라고 ‘혼난다’ 해서 딸꾹질이 멈추지 않는 것처럼.

그렇게 아들이 “어딨쪄요”를 중얼거리는데 지하철 맞은편 아저씨가 아들에게 버럭 소리를 질렀다. “야 이놈아, 조용히 해! 지하철에서 조용히 해야지. 왜 떠들어!” 아들보다 그의 호통 소리가 백만 배 더 컸지만 그는 당당했다.

그는 ‘지하철에서는 조용히 하는 것’이라는 암묵적 규칙 앞에 모두가 평등해야 한다고 생각했을 것이다. 발달장애인이라 해도 예외는 없다고. 아마 그런 생각 탓에 그의 태도는 당당하고 목소리엔 힘이 들어갔을 것이다. 사실 한두 번 겪는 게 아니다, 이런 일. 반복되는 이런 상황을 벗어나는 길은 하나, 집 안에만 틀어박혀 아들의 존재를 숨기고 세상으로부터 고립돼버리는 것인데 그러고 싶진 않다.

모두에게 같은 기준의 평등을 요구하는 것은 공평하지 않다. 생후 100일 된 갓난아기에게 공공장소에선 시끄러우니까 울지 말 것을 요구하는 일이 공평한지 생각해보자. 호통치고 나무란다고 갓난아기가 우는 걸 제어할 순 없다. 이 상황에서 필요한 일은 공공장소에서 울지 않을 수 있는 모두가 “응애응애” 하고 울 수밖에 없는 갓난아기에 대한 이해 폭을 넓히는 것이다.

아들에게도 마찬가지다. 내가 아들과 세상으로부터 숨어버리길 원하는 게 아니라면 세상은 숨 쉬듯 당연한 말과 행동으로 아들이 발달장애의 어떤 특성을 드러낼 때 그 자체로 아들의 존재를 인정하고 이해하려 노력해야 한다. 다른 장애 유형도 마찬가지. 비장애인을 배려하기 위해 장애인이 자신의 다리를 내어주는 게 아니라, 다리에 불편함이 없는 비장애인이 휠체어에 탄 사람을 배려하기 위해 좁은 통로에서 마주치면 기다렸다 지나가야 한다. 그런 게 공평이다. 그런 게 형평성에 맞는 평등이다. 그런 게 더불어 함께 사는 모습이다.

출처는 모르지만 유명한 일러스트 하나가 생각난다. 어른 목 높이까지 오는 야구장 담벼락을 앞에 두고 나란히 서 있는 어른과 청소년과 어린이의 뒷모습. 모두가 발판 한 개씩을 밟고 서자 어른과 청소년은 야구를 관람할 수 있었지만 키 작은 어린이는 야구 경기를 볼 수 없는 현실. 이 그림에 대한 설명은 ‘EQUALITY’(평등)다. 바로 이어지는 옆 그림에선 어른이 자신이 밟고 있던 나무상자를 어린이에게 건네자 세 사람은 나란히 야구 경기를 볼 수 있었다. 이 그림에 대한 설명은 ‘EQUITY’(형평).

배려도 좋고 평등도 좋다. 더할 나위 없는 좋은 가치는 널리 퍼지고 잘 지켜져야 하지만 그 가치가 무엇을 위해 존재하는지 잊지 말았으면 좋겠다. 함께 살자고 존재하는 가치다. 사람들이 모두 함께 더불어 잘 살자고. 가치를 지키자고 사람이 배제되는 현실을 앞에 두고, 나는 오늘도 아들의 손을 잡고 거리로 나선다. 그래도 세상 속에서 살아보려고.

류승연 작가

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘이재명 대선후보 자격 박탈’ 향해 초스피드 질주한 조희대 코트

국방부, 장군 아닌 첫 국방보좌관 임명 나흘만에 업무배제

SK하이닉스 15.5%↓ 삼성전자 14.1%↓…애프터마켓서 하락폭 커져

‘체급’ 다른 이란…통제 불능 장기전도 부담, 미 지상군 투입 회의적

이 대통령 분당 아파트 팔리나…홍익표 “사겠다는 사람 나와”

![가슴 치며 ‘검은 연기’ 보지 않으려면…어떻게 할 것인가 [아침햇발] 가슴 치며 ‘검은 연기’ 보지 않으려면…어떻게 할 것인가 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0303/53_17725196285494_20260303502471.jpg)

가슴 치며 ‘검은 연기’ 보지 않으려면…어떻게 할 것인가 [아침햇발]

조희대, 거취 압박에 사퇴 거부…“헌법 부과한 사명 다하겠다”

법원노조 “조희대 사퇴하라…국민의 정치적 선택권 뺏으려해”

![[사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장 [사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0302/53_17724442937947_20260302502331.jpg)

[사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장

‘이란 공습’에 장동혁 “김정은의 미래” 박지원 “철렁해도 자신감”