관음암터에서 내려다본 완도 일대.

경북 울진군 금강송면, 북면 일대 산림보호구역에 있는 ‘금강소나무 숲길’은 국내에서 보기 드문 생태여행지다. 지역공동체는 자연을 보전하려고 가이드 동반 예약 탐방제를 도입했고, 여행자는 잘 보전된 자연을 누리고 알아가며, 주민들은 숲길 탐방 운영과 안내에 핵심 역할을 한다. 국내에서 이런 특징을 두루 갖춘 여행지를 찾기는 쉽지 않다. 당장 여행자가 할 수 있는 일은 조용히 걷고 세심하게 관찰하는 것뿐. 지난 십수 년간 우후죽순 늘어난 걷기여행 길의 현실을 짚으며, 자연과 문화·역사 속에 파묻히기 좋은 길 10곳도 함께 소개한다._편집자주

“마지막 노상방뇨가 언제더라? 10년 전 인도 여행할 때였나?”

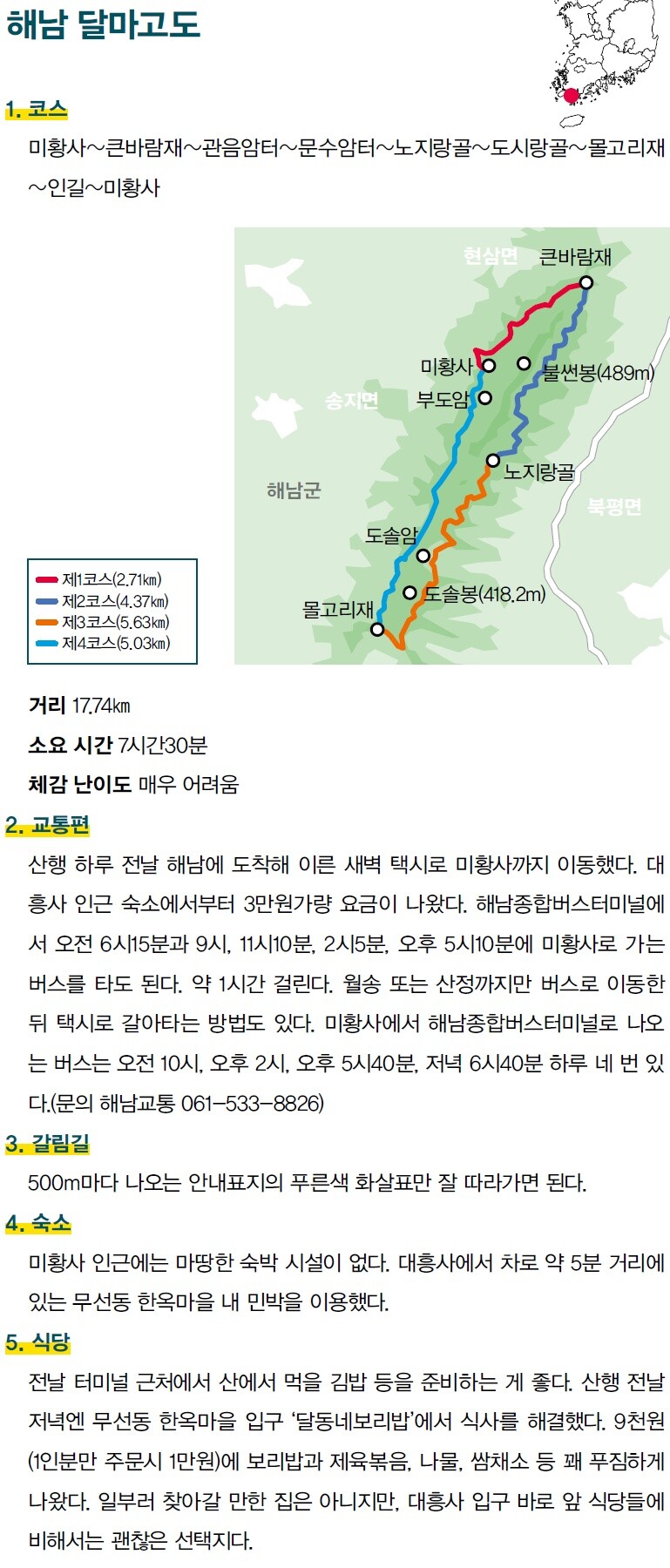

땅끝 해남에서 10년 전 배낭여행 기억을 떠올렸다. 8시간 가까운 산행 내내 화장실을 꾹 참아야 했다. 미황사에서 출발해 달마산 능선을 따라 17.74㎞를 걷는 달마고도는 2017년 11월 개통했다. 중장비 없이 사람 손으로만 길을 다졌다. 자연 그대로 모습을 최대한 살리느라, 아직 화장실조차 없다.

1코스의 너덜겅.

4월28일 새벽 5시30분, 두륜산 아래 대흥사 인근 숙소를 나섰다. 아직 해가 다 뜨지 않은 길을 택시로 20여 분 달렸다. 택시 기사는 미황사 일주문 옆길에 내려주며 말했다. “저쪽으로 가면 스님들 아침 먹는 공양간이 있는데, 혼자 산 간다고 하면 공양하게 해줄 거예요. 그거 먹고 해 다 뜨면 올라가요.”

공양간 문은 닫혀 있었다. 코로나19로 인해 사전에 예약하지 않은 이에겐 절밥을 제공하기 어렵다고 했다. 다행히 전날 숙소 근처 편의점에서 구운 달걀과 우유를 사뒀다. 절을 한 바퀴 둘러보고 일주문 앞에 앉아 요기를 한 후, 바로 등산로로 들어섰다.

미황사에서 큰바람재까지 2.71㎞ 이어진 1코스는 비교적 완만하다. 지리산처럼 큰 산은 아니지만, 푹신하고 친절한 길이라는 첫인상이 들었다. 평소 달리기를 즐겨 하는 이라면, 트레일 러닝 코스로 삼아볼 법하다는 생각이 들 만큼 걷기 좋았다. 손수 돌을 고르고 흙바닥을 다졌을 사람들을 떠올리며 한참 걷다보니 머리 위를 동굴처럼 감싸던 나무숲이 사라졌다. 비탈 저 위에서 커다란 바위들이 방금 쏟아진 듯 흩어져 있었다. 앞으로 자주 마주치게 될 ‘너덜겅’과의 첫 만남이다. 너덜겅은 수만 년 전 규암이 수축과 이완을 반복하며 생긴 돌비탈이다.

너덜겅과 숲길을 두어 차례 번갈아 지나면 첫 갈림길이 나온다. 송촌마을로 내려가는 길을 지나쳐, 파란 화살표가 가리키는 방향을 따라 계속 걷는다. 아무도 없는 숲을 걸은 지 1시간, 갑자기 잘 닦인 콘크리트 길을 마주하자 길을 잘못 들었을까봐 조바심이 났다. 다시 숲길에 들어서자 언제 그랬냐는 듯 평정심이 되돌아왔다.

침엽수가 빽빽한 구간을 지나면, 입이 절로 떡 벌어지는 큰 규모의 너덜겅이 두 번 연달아 나온다. 보이지도 않는 까마득한 곳에서 올라온 담쟁이가 바위를 뒤덮은 모습이 경이롭다. 돌 틈새로 발이 빠지지 않게 조심하며 한 걸음씩 내디딜 때마다 등산 스틱이 가벼운 소리를 낸다.

2코스에 진입하면 또 한 번 갈림길이 나온다. 사람이 더 많이 지나다닌 듯한 길을 택해 걸으면, 얼마 지나지 않아 관음암터가 있다. 암자가 있던 자리의 주춧돌에 걸터앉았다. 어느새 다 떠오른 아침 해와 함께 남해 바다 완도와 그 부속섬 일대가 한눈에 내려다보인다. 여기서부턴 왼편에 바다, 오른편에 숲을 두고 계속 걸으면 된다.

2코스의 숲길.

어느덧 유일한 동행이던 왼쪽 바다 풍경이 멀어지고, 다시 양옆이 숲길이다. 결코 만만하지 않은 오르막과 내리막이 반복되는 3코스가 시작됐다는 의미다. ‘트레일 러너에게 달마고도를 추천해도 좋겠다’는 생각이 쏙 들어갔다. 길 폭도 1코스와 2코스에 비해 좁아져, 오른쪽 발날이 산 경사와 계속 부딪혔다.

달마고도를 걸으며 가장 힘들었던 건 처음부터 끝까지 혼자라는 점도, 18㎞에 가까운 긴 거리도 아니었다. 그보다는 4코스 끝 미황사에 다다르기 전에는 화장실이 단 하나도 없다는 점이다. 걸은 거리가 걸어야 할 거리보다 길어지자, 화장실 가고 싶다는 생각이 더 자주 들었다. 좁은 길 위에 누군가가 급하게 볼일을 보고 간 흔적도 있었다. ‘어차피 점심때 다 지나도록 사람 한 명 마주치지 못했잖아. 그럼 나도…?’ 가방에 휴지가 없다는 사실이 떠올랐다. 그 순간 뒤에서 한 중년 남성이 등산보다 트레일 러닝에 가까운 발걸음으로 달려와 지나쳐 갔다. 택시 기사를 빼곤 오늘 처음 마주친 사람이다.

이후로도 사람 만날 일은 오랫동안 없었다. 3코스에선 너덜겅조차 자주 나오지 않았다. 3코스 중간 지점에 다다라서야 바위보다 돌에 가까운 작은 덩이가 잘게 깔린 너덜겅이 나왔다. 돌 색깔도 이전과 달랐다. 1코스와 2코스의 돌이 밝은 회색이었다면, 3코스 돌은 붉은 기가 많았다. 너덜겅을 몇 번 더 지나자 저 멀리 전나무숲 사이로 큰 바위 봉우리가 보였다. 달마산의 주봉우리인 도솔봉이다. 도시랑골에서 도솔봉으로 향하는 갈림길을 지나쳤다. 조금 더 걷자 완만한 흙길이 나왔다. 10분여를 가볍게 달리고 나니 다시 험한 돌길. 가방을 내려놓고 가방에서 양갱을 반쪽 꺼내 먹은 뒤 속도를 늦춰 걸었다.

2코스와 3코스가 배변 욕구와의 싸움이었다면(이 싸움이 어떻게 끝났는지는 상상에 맡긴다) 이제부턴 배고픔과의 싸움이다. 이쯤 오니 혼자인 게 다행이라 느껴졌다. 작은 일에 싸움 날 정도로 예민해졌기 때문이다. 끼니를 제대로 챙겨 오지 않은 걸 후회했다. 좀 지루하다 싶은 산길을 30∼40분 더 걷고서야 4코스 시작점 몰고리재가 나왔다.

출발지이자 도착지인 미황사.

4코스에선 아까 멀어졌던 바다가 다시 내려다보였다. 15분여 걸으니 900m 앞에 화장실이 있다는 반가운 표지판과 함께 차가 다닐 수 있는 콘크리트 길이 드러났다. 마봉리 방향으로 하산하는 길이었다. 이제 그만 걸어도 되지 않을까 하는 유혹을 뿌리치고, 다시 푸른 화살표를 따라 힘을 내봤다.

마봉리 내려가는 길을 지나면 또 세 갈래 길이 나온다. 도솔암을 가리키는 화살표를 따라갔다가는 미황사에서 터미널로 가는 2시 차를 놓칠까봐 마봉리와 도솔암 사이에 난 길로 가기로 했다. 문득 불안해 지도 애플리케이션을 켜서 확인하니, 아니나 다를까 달마고도에서 이탈하고 있었다. 경로를 되찾자 안도의 한숨을 내쉬었다. 마침 전날 묵은 민박집에서 “새벽에 혼자 산에 보낸 게 걱정돼 연락했다”며 안부를 묻는 전화가 왔다.

미황사까지 1.7㎞ 남았다는 표지판이 나오니 그제야 반대 방향에서 다른 등산객들이 마주 오기 시작했다. 이 큰 산을 걷고 있는 사람이 나 말고 더 있다는 게 그렇게 반가울 수 없었다. 600m만 더 가면 된다는 표지판이 나오면 그때부턴 넓고 완만한 내리막 흙길이다.

2시가 다 되어서야 미황사에 도착했다. 버스를 기다리며 자판기에서 뽑아 먹은 사이다 맛은 지금껏 먹어본 사이다 중 최고였다. 그런데 웬걸, 2시10분 다 되도록 버스가 안 오는 게 아닌가. 해남터미널에서 서울로 향하는 3시30분 막차를 놓치면 큰일인데. 버스회사에 전화를 걸었다. “기다리면 오겠죠.” 수화기 너머 버스회사 직원은 태연하다. 정말 몇 분 더 기다리니 버스가 왔다. 할아버지 승객의 “아따 일찍 오네”라는 반어법을 들으며 깜빡 잠들었다. 군내 버스는 굽은 길을 달려 늦지 않게 터미널에 도착했다.

정해진 시간대로 움직이는 데 익숙한 도시로 되돌아가는 차에 몸을 실었다. 도시에선 주변에서 나는 작은 소음에도 늘 예민해, 한때 노이즈 캔슬링(소음 차단) 기능이 좋다고 소문난 고가 헤드셋을 살까 고민한 적도 있다. 당분간은 그게 누구든 곁에서 기척만 낸대도 반가울 것 같다.

해남=글·사진 정인선 <코인데스크코리아> 기자 ren@coindeskkorea.com

*1362호 표지이야기 모아보기

http://h21.hani.co.kr/arti/SERIES/2337/

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

이 대통령 “민간 무인기 운용, 사실이면 중대범죄…군경합수팀 엄정 수사”

홀로 사는 어르신 올해 기초연금 34만9700원…이달부터 7190원↑

홍준표 “인성 참…욕망의 불나방” 배현진 “코박홍, 돼지 눈엔 돼지만”

김민석 “유승민에 총리직 제안, 저도 이 대통령도 한 바 없어”

![윤석열 ‘사형 가능성’ 충격파 국힘…한동훈 “제물” 삼아 극우 달랠까 [논썰] 윤석열 ‘사형 가능성’ 충격파 국힘…한동훈 “제물” 삼아 극우 달랠까 [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0110/53_17680041723274_20260109502831.jpg)

윤석열 ‘사형 가능성’ 충격파 국힘…한동훈 “제물” 삼아 극우 달랠까 [논썰]

일요일 아침 ‘영하 15도’ 바람까지 매섭다...전남 최대 20㎝ 폭설

뉴욕타임스가 추천한 ‘849km’ 동서트레일…“한국의 숨겨진 매력 잇는 숲길”

“중국, 일본 기업에 희토류 신규계약 거부 방침…기존 거래도 파기 검토”

‘채 상병 수사 외압’ 맞선 박정훈, ‘별’ 달았다…준장 진급

“김영옥 누나, 수고하세요”…미국 의회서 ‘깜짝’ 한국어 등장