1950년대 말의 어느 날, 지금의 서울 을지로 롯데호텔 자리에 있던 당대 최고의 중국요릿집 아서원(雅敍園) 1층 계산대에 앉아 있던 장궤(掌櫃)는 위층에서 들리는 고함 소리에 놀라 허겁지겁 계단을 뛰어 올라갔다. 돈은 있어 보이지만 든 건 없어 보이는 초로의 시골 신사가 종업원의 멱살을 쥔 채 언성을 높이고 있었다. 그는 이런 경우 늘 그래왔듯, 얼굴에 부드러운 미소를 띠고 다가가 정중히 대신 사과한 뒤 연유를 물었다. 이 시골 신사, 아직 성은 가시지 않았으나 웃는 얼굴에 침을 뱉을 순 없어 짐짓 자세를 가다듬고는, 돈도 서울 돈 시골 돈 따지느냐고 되물었다. 장궤가 무슨 말인지 모르겠다고 하자, 그가 설명한 자초지종은 이랬다.

정통 중식 아닌 탕수육과 짜장면

자기가 이번에 서울의 행세하는 집 딸을 며느리로 맞게 되어 큰맘 먹고 결혼식 피로연장을 서울 제일의 중국요릿집이라는 아서원에 마련하고 최고급 음식만 내오라고 시켰는데, 나온 음식을 보니 최고급이 아니더라. 장궤가 시킨 건지 종업원들이 제 마음대로 한 짓인지는 몰라도, 시골 사람 무시하는 마음이 없고서야 돈을 적게 내는 것도 아닌데 어찌 이렇게 대접할 수 있는가. 장궤가 그건 오해라고, 분명 아서원 최고의 음식만 골라서 내온 거라고 해명하자, 이 신사의 분노는 도리어 폭발했다. “여보 장궤, 여기 좀 보라고. 우리가 아무리 시골 사람이라도 그렇지, 평생 탕수육 한 번 못 먹어봤을 줄 알아? 탕수육이 없잖아, 탕수육이!” 이런 일을 처음 겪는 것도 아니었지만, 이번에도 장궤는 탕수육이 왜 빠졌는지 설명하느라 적잖이 애를 먹어야 했다.

지난 한 세기 중 거의 반에 해당하는 기간 동안, 평범한 한국인들에게 중국음식점은 가장 대중적이면서도 그리 만만치 않은 ‘외식 문화 공간’이었다. 1960~70년대까지만 해도 주머니 사정이 조금 나은 직장인들이나 중국음식점을 한 끼 ‘때우는’ 장소로 심드렁히 이용할 수 있었다. 그 시절 보통의 어린이들에게 짜장면을 먹는다는 것은, 다음날 학교에 가서 친구들에게 자랑할 거리를 하나 만드는 일이었다. 그랬으니 하물며 탕수육이랴. 그러나 짜장면과 탕수육은 정통(?) 중국 음식이 아니다. 미국의 중국음식점들 중에는 간판에 크게 ‘차이니스 레스토랑’(Chinese Restaurant)이라 써놓고 그 옆에 다시 작은 글씨로 ‘코리안 스타일’(Korean Style)을 부기한 곳이 있다. 이런 집에 가야 ‘한국식’ 짜장면과 탕수육을 먹을 수 있다. 이런 중국음식점 주인들은 한국인이거나 한국에 거주하다 미국으로 재이주한 중국인이다.

제1차 세계대전 중 엄청난 호황을 맞았던 일본 경제는 전쟁이 끝나자마자 반동공황의 습격을 받았다. 전쟁 중 아시아 시장에서 일시 물러났던 유럽 자본이 복귀한 탓에 일본 경제는 수출 감소와 설비투자 과잉으로 몸살을 앓아야 했다. 엎친 데 덮친 격으로 1923년에는 도쿄 일대에 초대형 지진이 발생해 수많은 건물이 도괴(倒壞)되었고, 여러 회사가 도산했다. 지진 피해를 복구하기 위한 재정지출 확대는 금융위기로 이어졌고, 이는 다시 금융공황을 낳았다. 1920년대 내내 일본 경제는 전후 반동공황, 진재(震災)공황, 금융공황 등 연이은 공황의 타격을 받았다. 1920년대판 ‘잃어버린 10년’이었다. 조선은 지진을 겪지는 않았으나 지진으로 인한 피해는 함께 떠안아야 했다. 공장이 많지 않았음에도, 해고와 임금 삭감의 찬바람이 불었다. 노동자들은 형편없이 낮은 임금을 받고 일하느니 그냥 놀겠다고 버틸 수도 없었다. 토지조사사업과 산미증식계획을 거치며 농토를 잃은 농민과 중국인 쿨리들이, 그들의 뒤를 압박했다.

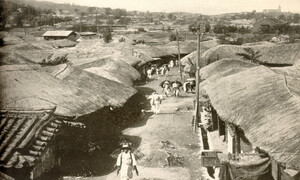

» 일제강점기 서울의 중화요릿집. 최근까지도 시골 장터에서는 이런 모양의 중화요릿집을 어렵지 않게 볼 수 있었다. 지금 기준으로는 허름해 보이지만 그 시절에는 당당한 요리옥(料理屋)이었고, 중화요릿집 주인들은 오랫동안 재한 화교 사회의 중추였다. 전우용 제공

“호떡집 불났다”라는 속어의 유래

1920년대 내내 조선에 들어오는 중국인 쿨리의 수는 계속 늘었다. 1927년 봄에는 매일 1천 명이 넘는 쿨리가 인천에 상륙했다. 한국에 정착해 있던 화교들이 재빨리 그들의 시장기를 시장(市場)으로 삼았다. 맛과 질은 어쨌든 값싼 음식이 필요했다. 가난한 고객에게 팔기에 가장 좋은 음식은 호(胡)떡이었다. 호떡은 값이 싸고 쉬 상하지도 않아 이걸 한 보따리씩 싸들고 다니는 쿨리도 많았다. 한국인들은 뭉뚱그려 호떡이라 불렀고 당시 일본인들은 지나빵(支那パン)이라 했지만, 본이름은 화소(火燒) 또는 고병(말릴고-안들어감 餠)이었고 종류도 다양했다. 한국인들이 호떡 하면 바로 연상하는 당화소(唐火燒), 지금은 계란빵으로 알려진 계단병(鷄蛋餠), 근래에 ‘정통 중국 호떡’이라는 근거 없는 이름을 얻은 속 빈 당고(唐 부풀 고-안들어감), 속에 팥고물을 넣고 겉에 깨를 묻힌 지마(芝 삼-마), 칼로 둘레를 저며 속에 든 팥이 비어져나오게 만든 절화병(切花餠) 등이 모두 호떡이었다. 쿨리가 많은 곳에는 어디에나 호떡집이 있었기에, “호떡집 불났다”라는 속어가 생겼다. 이 말의 뜻이 선뜻 이해되지 않는 독자들은 화재 원인을 두고, 또는 화재 중에 일어난 자잘한 사고를 두고, 중국어 특유의 성조로 여러 사람이 입씨름을 벌이는 장면을 상상하면 될 것이다.

호떡집으로 돈을 번 사람이나 조금 여유가 있는 사람은 만둣집을 차렸다. 우리가 만두로 통칭하는 음식 역시 중국인들은 만두(饅頭), 교자(餃子), 포자(包子)로 나눈다. 속이 없는 게 만두, 고기·생선 등의 소를 넣고 윗부분을 보자기처럼 말아올린 게 포자, 반달 모양으로 빚은 게 교자다. 호떡집에서 만두도 팔고 만둣집에서 호떡도 팔았지만, 호떡집보다는 만둣집이 번듯했다. 서울에서 가장 오래된 만둣집은 1920년대 초에 개업한 취천루(聚泉樓)인데, 서울 최초의 만둣집이라는 설도 있다. 이 집은 지금도 명동길 초입에서 개업 당시의 자리를 그대로 지키며 고집스레 만두만을 팔고 있다. 이 집에서 짜장면은 먹을 수 없다.

가난한 중국 유학생 위해 개발된 짬뽕

중국인의 도한(渡韓)이 계속 늘어나자 호떡집이나 만둣집보다 훨씬 규모 있던 ‘청요릿집’들도 싸구려 메뉴를 개발했다. 짜장면의 원조로 알려진 인천의 공화춘(共和春)은 1905년에 개업했지만, 이 집에서 언제부터 짜장면을 만들어 팔기 시작했는지는 불분명하다. 아마 쿨리의 도한이 본격화한 1910년대 후반 이후일 것이다. 서울의 중국음식점들도 그 뒤를 따랐다. 서울의 유서 깊은 중국음식점으로는 1907년 문을 연 아서원과 1910년대 말에 개업한 관수동의 대관원(大觀園), 1920년대에 문을 연 명동의 동해루(東海樓)와 명륜동의 진아춘(進雅春) 등이 있었는데, 지금은 진아춘만 남았다. 1920년대 서울에는 이들 외에 중국음식점이 100곳 가까이 됐다. 가난한 중국인을 위한 음식이라고 해서, 가난한 조선인이 먹지 말란 법은 없다. 오늘날 짜장면과 더불어 중국음식의 쌍벽을 이루는 짬뽕도 가난한 중국 유학생을 위해 일본 나가사키의 중국음식점에서 개발한 것이다. 1920년대부터 중국음식점들은 장탕반(醬湯飯)과 설렁탕집을 제치고 서울에서 가장 대중적인 외식업소가 되었다.

참고로 근래 중국인을 비하하는 용어로 사용되는 ‘짱깨’는 장궤(掌櫃)에서 온 말이다. 장궤는 글자 그대로 ‘돈궤를 맡은 사람’이라는 뜻으로, 요즘 용어로는 지배인(支配人)에 해당한다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

오세훈 미등록, 이정현 사퇴…난맥상 국힘, 장동혁 대표 선택은

이란전 안 풀리자…백악관 “가짜 뉴스 CNN” “망해가는 NYT” 비난

“이정현 전화는 꺼져” 장동혁, 오세훈에 “공천은 공정이 생명”

![[단독] 현대중공업, 노란봉투법 따라 하청노조와 단체교섭하기로 [단독] 현대중공업, 노란봉투법 따라 하청노조와 단체교섭하기로](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0313/53_17733948569591_20260312502255.jpg)

[단독] 현대중공업, 노란봉투법 따라 하청노조와 단체교섭하기로

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

트럼프 “이란 완전히 파괴 중…오늘 무슨 일 벌어지는지 보라”

홍익표 정무수석 “여당이면 여당답게 일 처리 했으면”

“아빠 좋은 사람으로 기억하길”…60일된 딸 둔 가장 뇌사 장기기증

이란, 두바이금융센터 공격…신한·우리은행 지점 있지만 인명 피해 없어