세월호 인양 감시를 위해 전남 진도군 동거차도 꼭대기에 움막을 짓고 생활하는 유족들이 지난 3월7일 오후 인양 사전 작업을 카메라에 담고 있다.

3월7일 오전 전남 진도 팽목항을 떠난 지 2시간30분. 조도와 관매도, 대마도 등을 두루 거친 여객선은 뱃머리를 동거차도에 닿았다. 산꼭대기 어디쯤엔가 세월호 참사로 희생된 단원고 학생들의 아버지들이 2015년 9월 초부터 머물고 있다. 세월호 인양 작업이 제대로 이뤄지는지 감시하기 위해서다.

건우 아버지가 미리 전화로 알려준 대로 길을 찾아나섰다. 나무들에 묶어둔 노란 리본을 따라 올라오면 될 거라고 했다. 우거진 수풀 사이로 난 길은 가파르고 비좁다. 20여 분 만에 산마루에 다다랐다. 파란 비닐 천막 앞에서 아버지 두 분이 망원경을 통해 바다를 바라보고 있었다. 망망대해 위로 중국 크레인선이 덩그러니 놓여 있었다.

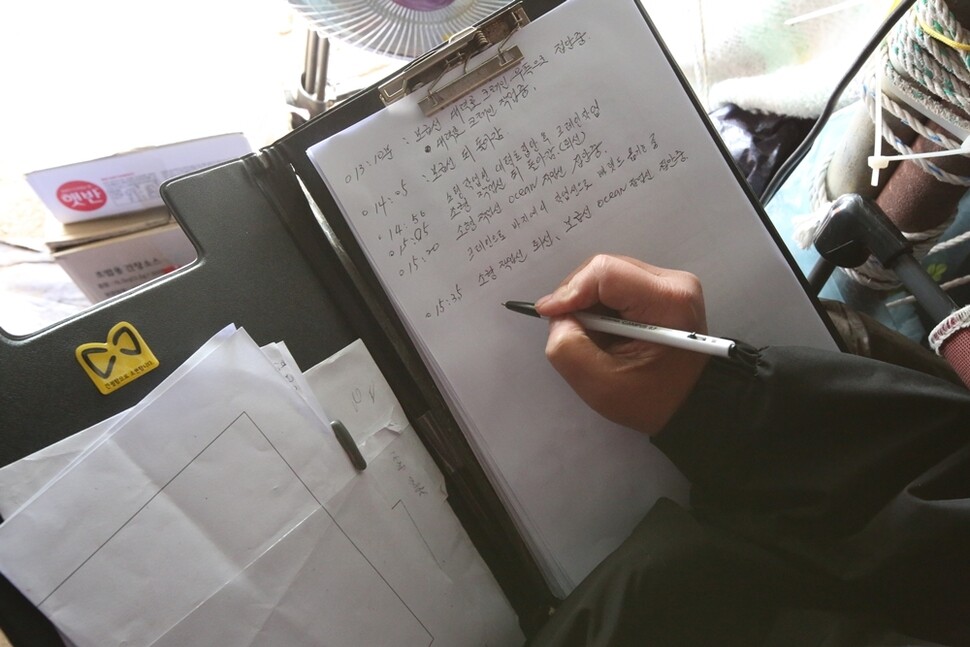

직선거리로 1.6km. 아버지들은 망원렌즈 등 촬영 장비를 동원해 크레인선을 24시간 모니터링하고 있다. 특이사항을 일지에 꼼꼼히 적어 녹화 파일과 함께 매일 경기도 안산의 4·16가족협의회 사무실로 보낸다. 가족협의회는 당초 인양 기간 내내 현장 크레인선과 바지선에 동승하도록 해줄 것을 요청했으나 해양수산부는 이를 거부했다. 외딴섬 꼭대기에 감시 천막을 세울 수밖에 없던 이유다.

그러나 아무리 배율을 높여 감시해본다 한들 크레인선 위를 오가는 사람들의 모습 정도나 볼 수 있을 뿐, 실제로 어떤 작업이 얼마나 제대로 이뤄지고 있는지를 확인하는 데는 한계가 있다. 그럼에도 감시단 운영을 계속하는 건, 말 그대로 아무것도 안 하는 것보다는 나을 거라는 생각 때문이다.

아버지들은 4명씩 5개 조로 편성돼 일주일마다 교대로 감시 활동을 벌인다. 한번 들어오면 일주일간 천막 하나에 의지해 먹고 자는 강행군이다. 몸이 힘든 건 물론이지만 더 큰 고통은 아이들이 숨져간 현장을 온종일 바라보고 있어야 하는 일이다.

4·16세월호참사 특별조사위원회 조환준 사무관과 함께 사고 해역으로 가고 있다.

동거차도의 밤은 육지보다 훨씬 일찍 찾아왔다. 저녁 6시가 조금 넘자 하늘이 어두워지기 시작했고, 멀리 크레인선에선 불빛이 켜졌다.

움막 생활을 위해 생수를 나르고 있다. 이들은 일주일 동안 세수와 샤워를 못한다.

“여기서 세월호 인양에 관한 중요한 자료를 입수한다기보다 우리 유가족이 지켜보고 있으니 한 치의 소홀함도 없이 작업하라는 일종의 압박 성격으로 시작한 것이지요.”

※카카오톡에서 을 선물하세요 ▶ 바로가기 (모바일에서만 가능합니다)

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발

미 민주당 “이 대통령 덕에 안정됐던 한미 동맹, 대미 투자 압박에 흔들려”

침묵하던 장동혁 “절윤 진심”…오세훈, 오늘 공천 신청 안 할 수도

청담르엘 14억↓·잠실파크리오 6억↓…강남권 매물 쏟아지나

이탈리아 야구, ‘초호화 군단’ 미국 침몰시켰다

“최후의 카드 쥔 이란…전쟁 최소 2주 이상, 트럼프 맘대로 종전 힘들 것”

이란 안보수장 “트럼프, 제거되지 않도록 조심하라”

법원, 윤석열 ‘바이든 날리면’ MBC 보도 3천만원 과징금 취소

![‘공소취소 거래설’ 진실은? [그림판] ‘공소취소 거래설’ 진실은? [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0311/20260311503585.jpg)

‘공소취소 거래설’ 진실은? [그림판]

이상민 “윤석열, 계엄 국무회의 열 생각 없었던 듯”…한덕수 재판서 증언