2025년 5월부터 일주일에 사흘은 출근하고 있다. 지역 주민들이 문학의 즐거움을 체험할 수 있도록 전국의 서점과 도서관 등에 인건비를 지원하는 ‘문화상주작가 지원사업’ 덕분에 경남 진주의 한 서점에서 재택근무 2일, 상주근무 3일 조건으로 일하게 되었다. 불지옥과 물지옥이 번갈아 찾아오는 아스팔트 위로 매일같이 출근해야 하던 때를 생각하면 무척 감사한 조건인데 어째서 여전히 피곤한 걸까.

지원금을 받는 작가로서 과업은 주민들이 좋아할 만한 문학 프로그램 기획 및 운영일 테지만, 나는 커피를 내리느라 더 바쁘다. 카페도 함께 운영하는 서점이라 이곳에서 나는 ‘작가’라기보단 ‘카페 아르바이트생’에 가깝다. 주어진 일은 가리지 않고 하는 편이라 불만은 없지만, 장사가 바빠지면 ‘역시 이건 내 일이 아니’라고 느낀다.

손님이 찾아오면 부담스럽다. 한국 사람답게 ‘나만의 카페’를 꿈꾼 적이 있지만 아무래도 안 되겠다. 손님을 반기지 않는 직원이나 사장이 있는 가게에 누가 가고 싶겠는가. 내성적인 성격 탓도 있겠지만 착한 사람들도 우유를 마시고 고기를 먹는다는 사실을 자꾸 눈앞에서 보기가 힘들다. 햄이 들어간 디저트를 데우고 젖이 들어간 음료를 따를 땐 살짝 로봇이 되었다고 생각한다. “맛있게 드세요”라고 말하기 싫으니까 “주문하신 메뉴 나왔습니다”라고 말한다. 최대한 동물을 음식으로 여기는 언어를 지워가며 근무시간을 버틴다.

손님이 없어 카운터 뒤에 숨어 책을 읽던 오후, 익숙한 얼굴이 들어섰다. 6월 한 달 동안 진행했던 에세이 쓰기 워크숍에 참여한 분이다. 손님이 오면 괴로워하던 인간이 맞나 싶을 정도로 반가웠다. 태어난 지 1년도 안 된 자기 아이를 품에 안고 와선 선물을 전해주고 갔다. 16인치 노트북이 거뜬히 들어갈 갈색 종이 가방 안에 단호박이 가득 들어 있었다.

여름이면 입맛이 없다. 묵직한 몸을 침대에서 내리고 옮겨봐도 아무것도 먹고 싶지 않을 때가 많다. 배고프지 않은 것은 아니다. 그저 비어 있고 싶다. 위장의 온도보다 차갑거나 뜨거울, 그 무엇도 채우고 싶지 않다. 그래서 오랜만이다. 일어나자마자 무언가 먹고 싶어진 적은.

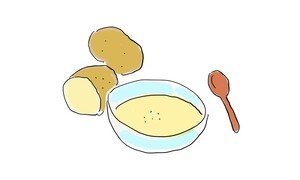

선물받은 단호박을 손끝으로 문지른다. 단호박은 땅속에서 자라지 않는다. 줄기를 타고 햇빛을 따라 굴러다니며 자란다. 원산지는 남아메리카 고원지대로 추정되지만 지금은 한국 어디서든 자란다. 여름부터 초가을, 6월에서 9월 사이가 제철이다. 특히 7~8월의 단호박은 당도도 식감도 절정이다. 표면에 붙은 하얀 가루는 단호박의 당분이 밖으로 배어나 생긴 것이다. 오래 저장해도 썩지 않고, 잘만 두면 당도도 올라간다.

전자레인지에 2분 정도 데우면 갈린 칼날에 샛노란 몸뚱이가 무력하게 잘려나간다. 짙은 녹색 타일과 하얀 싱크대가 놓인 부엌에서 호박의 씨를 숟가락으로 박박 긁어낸다. 김이 오른 찜기에 넣고 찐 다음, 포슬포슬해진 과육을 오트밀크에 넣고 곱게 갈았다. 마음에 드는 단맛이 날 때까지 정제되지 않은 설탕을 넣었다. 적당한 온도와 부드러움, 너무 배고프지도 배부르지도 않은 단호박 냉수프가 몸을 채운다.

단호박은 검고 단단하지만, 샛노랗고 부드럽다. 손님이 부담스럽지만, 진심으로 반갑다. 언제나 멸종을 꿈꾸면서 언제나 인간을 사랑한다. 어디에서 바라보느냐에 따라 완전히 뒤집히는 마음을 품고, 나는 매일 새롭게 태어나 자정에 사라지는 연결된 무언가로 살아간다.

(그동안 ‘살리는 밥상’을 읽어주셔서 정말 감사했습니다. 오늘도 좀더 비건한 하루 보내시길!)

글·그림 초식마녀 비건 유튜버

*‘살리는 밥상’은 이번호를 끝으로 연재를 마칩니다. 그동안 좋은 글을 써주신 초식마녀님과 애독자 여러분 고맙습니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

국힘 지지율 17% “바닥도 아닌 지하”…재선들 “절윤 거부에 민심 경고”

![[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은? [단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720869463045_20260226502791.jpg)

[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

북한 ‘무인기 침투’ 대학원생 구속…일반이적죄 등 혐의

조희대, ‘노태악 후임’ 선거관리위원에 천대엽 내정

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

국세청 직원과 싸우다 던진 샤넬백에 1억 돈다발…고액체납자 81억 압류

임은정, ‘한명숙 사건’ 소환해 백해룡 저격…“세관마약 수사, 검찰과 다를 바 없어”