1

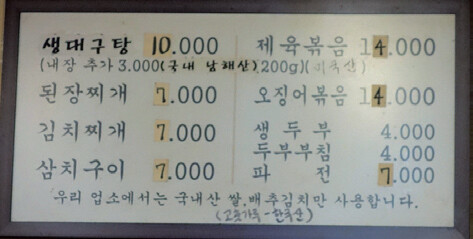

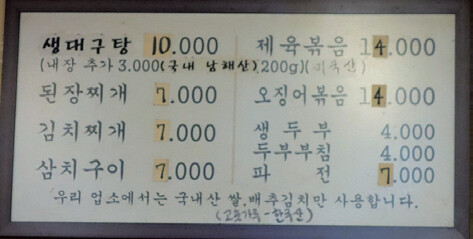

저녁 먹을 때면 으스름이 내린다. 계절이 그 계절이다. 서울 인사동에 생태탕을 먹으러 갔다. 아주머니는 대구로 바꾸었노라고 그랬다. 이미 메뉴판도 명태를 지웠다(사진). 계절 따라 입이 기억하는 것은 있어도 세상 물정은 몰라도 한참 몰랐다. 한국에서 주로 생태로 들어오던 것은 일본산이다. ‘원산지 일본’은 이제 해산물에서라면 금어다. 후쿠시마 방사능 유출 사고 이후 모르면 먹어도 알고 나면 꺼리게 된 게 생태다. 더군다나 한국에서는 더 이상 명태가 잡히지 않으니 말이다.

강원도 고성에서는 1999년부터 명태 축제를 했다. 올해도 10월30일부터 11월3일까지 16회 축제가 열린다. 하지만 고성도 2010년부터 러시아와 명태 직수입 계약을 맺었다. 진정한 생태를 맛볼 수 있는 유일한 고장이라던 고성의 치욕이다.

명태의 유래를 명천의 태씨가 잡아서라고 전하는 이유원의 (1871)에 이어지는 말은 이렇다. “노봉 민정중이 말하기를 ‘300년 뒤에는 이 고기가 지금보다 귀해질 것이다’ 하였는데 이제 그 말이 들어맞은 셈이다. 내가 원산을 지나다가 이 물고기가 쌓여 있는 것을 보았는데, 마치 오강(한강)에 쌓인 땔나무처럼 많아서 그 수효를 헤아릴 수가 없었다.”()

명태는 산태로도 불렸다. 산처럼 쌓여 있다 해서다. 농림수산식품부 자료에 따르면 굴곡이 있지만 그물을 드리우면 잡히는 게 명태였다. 1950년대 연간 2만4천t, 1960년대 2만t, 1970년대 7만t, 1980년대 7만4천t이 잡혔다. 그러다 1990년대에 줄어드는 숫자를 보라. 1990~99년 9798t, 1만104t, 9504t, 9043t, 7605t, 6903t, 4445t, 7373t, 6373t, 6232t, 1392t이다.

2000년 명태잡이를 보러 한파를 헤치고 고성 대진항으로 간 이(, 정기태 지음)도 발길을 돌렸다. 선원 말이 이렇다. “과거엔 섣달받이라 해서 음력 섣달 초순에 떼가 몰려들었는데, 이젠 점점 늦어져요. 배가 찰랑찰랑할 정도로 잡았는데 다 어디로 가버리고.” 출항했던 배가 빈 배로 돌아오자 고기를 떼던 아주머니는 일갈한다. “명태도 없는디 많이 잡힌다고 사진 찍을라요?”

2000~2007년에 잡힌 명태는 766t, 207t, 215t, 242t, 64t, 25t, 60t, 35t이다. 결국 2008년에는 1t이 되지 않았다. 2009년 해양수산부에서 인공종묘를 위해 ‘살아 있는 명태를 찾습니다’라며 현상금을 내걸었지만 허사였다. 2013년 일부 수정란을 확보하고 연구를 추진하고 있지만 생존율이 극히 낮다. 올해에는 VIP를 모신 자리에서 ‘명태 살리기 프로젝트’가 천명되었다. 이유원은 앞의 책에서 민중을 먹여살리니 명태가 귀한 생선이라 하였는데, 100년이 넘어 그야말로 귀한 생선이 되고 말았다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

지지율 ‘바닥’·오세훈 ‘반기’…버티던 장동혁 결국 ‘절윤’ 공식화

‘국힘 당원’ 전한길 “황교안 보선 나왔으니 국힘은 후보 내지 마”

윤석열 “출마하시라 나가서 싸우라”…선고 다음날 ‘내란 재판 변호인’ 독려

“김정은 ‘두 국가’ 선언은 생존전략…전쟁 위험 극적으로 줄었다”

‘이재명 대선후보 자격 박탈’ 초스피드 질주한 ‘조희대 사법부’

곽상도 아들 ‘화천대유 50억’ 처분 길 열렸다…법원, 계좌 동결 해제

“초가삼간 태울 건가”…대통령 ‘자제령’에도 강경파는 ‘반발’

트럼프 “전쟁 예정보다 빨리 진행…사실상 거의 완료”

“참상 즐기는 악당 같다”…미 전쟁부 장관 오만방자 위험 수위

외신 “이재명은 새 유형의 대통령…성과 내는 행정력으로 높은 지지율”