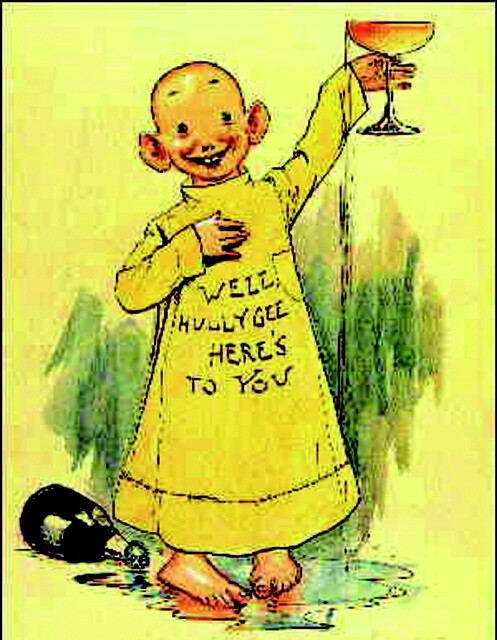

» 신문사들 사이의 만화 경쟁을 일으켜 ‘옐로저널리즘’이란 말이 나온 유래가 된 만화 ‘옐로키드’. 최초로 말풍선이 들어간 만화였다.

만화는 세상에서 가장 만만한 문화 장르입니다. 그래서 만화를 보면 문화가 보입니다. 대중문화의 모든 것을 스리슬쩍 가져다가 자기 것으로 만들고, 다시 새로운 문화를 만들어 다른 장르들에 건네주는 문화의 저수지가 만화입니다. 여기 만화에서 세상 모든 것을 배웠다고 주장하는 만화광 네 남자가 있습니다. 만화에서 우리가 알아야 할 것들, 만화를 통해 다른 문화에 대해 생각해볼 것들을 열쇳말로 소개하는 ‘네 남자의 만화방’ 코너가 이번주부터 독자들을 찾아갑니다. 만화방을 지키는 네 남자는 구본준( 책·지성팀장), 김봉석(대중문화평론가), 박인하(만화평론가·청강문화산업대 교수), 김낙호(만화연구가)입니다. _편집자

만화와 가장 친숙한 분야는?

신문이다. 신문과 만화는 태어나면서부터 짝패였다. 신문이 가장 애용하는 문화상품은 늘 소설과 만화였고, 이 중에서도 신문이 더 요긴하게 즐겨 써먹는 무기는 단연 만화다. 소설은 신문에 많아야 두 가지 이상을 싣기 어렵지만, 만화는 다양한 형식으로 몇 가지라도 함께 연재할 수 있다. 전통적인 ‘한 컷 만평’과 ‘네 컷 만화’부터 장편 극화만화까지 만화에 신문은 가장 중요한 본거지였다. 이제 신문에서 소설의 인기는 예전 같지 못하지만 만화는 여전히 신문 독자들의 안식처 구실을 하며 굳건하게 버티고 있다.

그래서 만화의 역사는 어느 나라든 신문에서 출발한다. 사진이 없던 시절, 신문은 글씨만 가득 찬 지면에 활력을 넣기 위해 그림이 필요했고, 그래서 삽화 형식으로 그림을 함께 싣기 시작했다. 이 삽화가 점점 풍자적인 내용을 내세우며 새로운 장르로 발전한 것이 만화였다. 이 한 컷 풍자만화에 이야기 방식이 들어가면서 만화는 여러 컷으로 나뉘어 이야기가 전개되는 새로운 형식으로 분화했다. 네 컷 만화는 이야기의 기본 구조인 ‘기승전결’을 가장 압축한 형태로, 한 컷 만평과 함께 신문 만화에서 가장 보편적인 양대 간판 코너로 자리잡게 됐다.

신문의 특성상 매일, 그리고 어떤 만화보다도 많은 불특정 다수의 독자를 만날 수 있는 신문 만화는 만화가들에게 선망받는 최고의 자리로 꼽혀왔다. 지금은 신문 만화가들보다 더 폭넓은 인기를 누리고 있는 한국 만화의 지존 허영만 화백도 한때 신문 만평을 그리는 것이 늘 꿈이었을 정도다. 당대 최고의 만화가였던 고 고우영 화백 역시 에서 시사만평에 도전했다. 아쉽게도 그의 극화만큼은 주목을 받지 못했지만.

신문 전체에서 차지하는 크기는 작아도 만화의 위력은 대단하기 때문에 신문들은 늘 만화가 확보에 혈안이 된다. 20세기 한국 신문 만화 최고의 스타였던 김성환 화백의 ‘고바우 영감’은 거의 50년 동안 세 신문을 거치며 1만4천 회 넘게 연재됐다. 한 컷 만평으로 유명했던 고 김상택(1954~2009) 화백은 에서 스타로 떠올라 1999년 당시로선 파격적인 억대의 금액을 받고 로 옮겨 화제가 되기도 했다.

신문에서 만화의 주목도를 가장 잘 보여주는 일화로는 김우중 전 대우그룹 회장의 이야기도 있다. 지금은 부도덕한 경영자의 상징으로 전락한 풍운아 김 전 회장이 가장 주목받는 기업가였던 1970년대 에서 특강을 한 적이 있다. 당시 김 회장은 독자의 눈이 가장 많이 쏠리는 만화 옆에 왜 광고를 싣지 않는지 모르겠다고 이야기했는데, 이후 는 이 아이디어를 받아들여 간판 만화 ‘고바우 영감’의 컷을 5칸으로 늘리고 맨 마지막 칸에 광고를 싣는 새로운 광고상품을 만들어냈다.

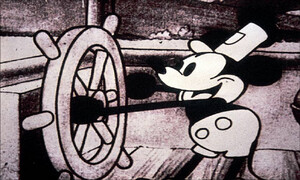

만화를 둘러싼 신문들의 경쟁은 지금은 오히려 애교 수준이다. 신문이 산업화되던 19세기 말, 지금 미국 언론인의 표상으로 떠받들여지고 있는 퓰리처가 운영하는 , 그리고 그의 일생의 라이벌이던 언론재벌 허스트가 운영하는 은 유례가 없는 ‘만화 전쟁’을 벌였다. 허스트가 퓰리처 신문의 간판 상품인 만화 ‘옐로키드’(그림)를 스카우트해 빼내가자 퓰리처는 ‘옐로키드’를 다시 데려오며 치고받는 싸움을 한동안 계속했다. 이 싸움 때문에 언론들이 선정성 경쟁을 벌이는 것을 ‘옐로저널리즘’이라고 부르게 됐다. 지금 언론들의 가장 큰 문제로 지적되는 이 말이 바로 만화 때문에 나온 것이다.

만화는 아무리 만만하고 허황된 듯해도 분명 하나의 미디어이고 저널리즘이다. 만화가 저널리즘에 끼친 영향은 예상 이상으로 크고 오래됐고, 앞으로도 계속 이어질 것이다.

구본준 책·지성팀장 bonbon@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

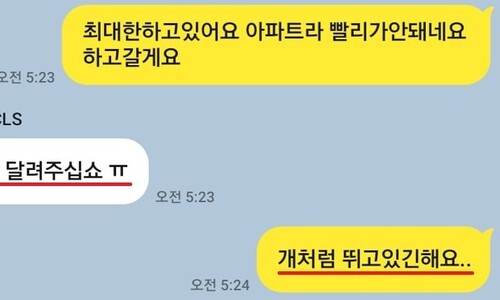

숨진 41살 쿠팡 기사 “개처럼 뛰고 있어요”…밤샘 주63시간 노동

김진표 “윤, 이태원 참사 ‘조작’ 가능성 말해…깜짝 놀랐다”

‘불법 요양병원’ 연루 윤 장모 받아간 건강보험 23억 환수 불발

박지성 “안 맞았으면 축구 더 잘했을 것”…손웅정 논란 속 재조명

희소병에도 홀몸노인 반찬 나누던 주부, 4명에게 마지막 큰 나눔

걸그룹 멤버에게 AV 데뷔 권고까지…재밌으면 그만, 막가는 예능

야5당, 김홍일 방통위원장 탄핵안 발의…“2인 의결 자체가 위법”

석달 전 ‘리튬 화재’ 경고했던 소방당국은 왜 물차를 출동시켰나

‘아리셀 참사’에 이웃 잃은 중국 동포들 “여긴 다 불법”

![“미친 여자” 의사협회장 갈수록 가관…“헌법상 표현의 자유” [영상] “미친 여자” 의사협회장 갈수록 가관…“헌법상 표현의 자유” [영상]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0627/53_17194534382952_20240627501492.jpg)

“미친 여자” 의사협회장 갈수록 가관…“헌법상 표현의 자유” [영상]