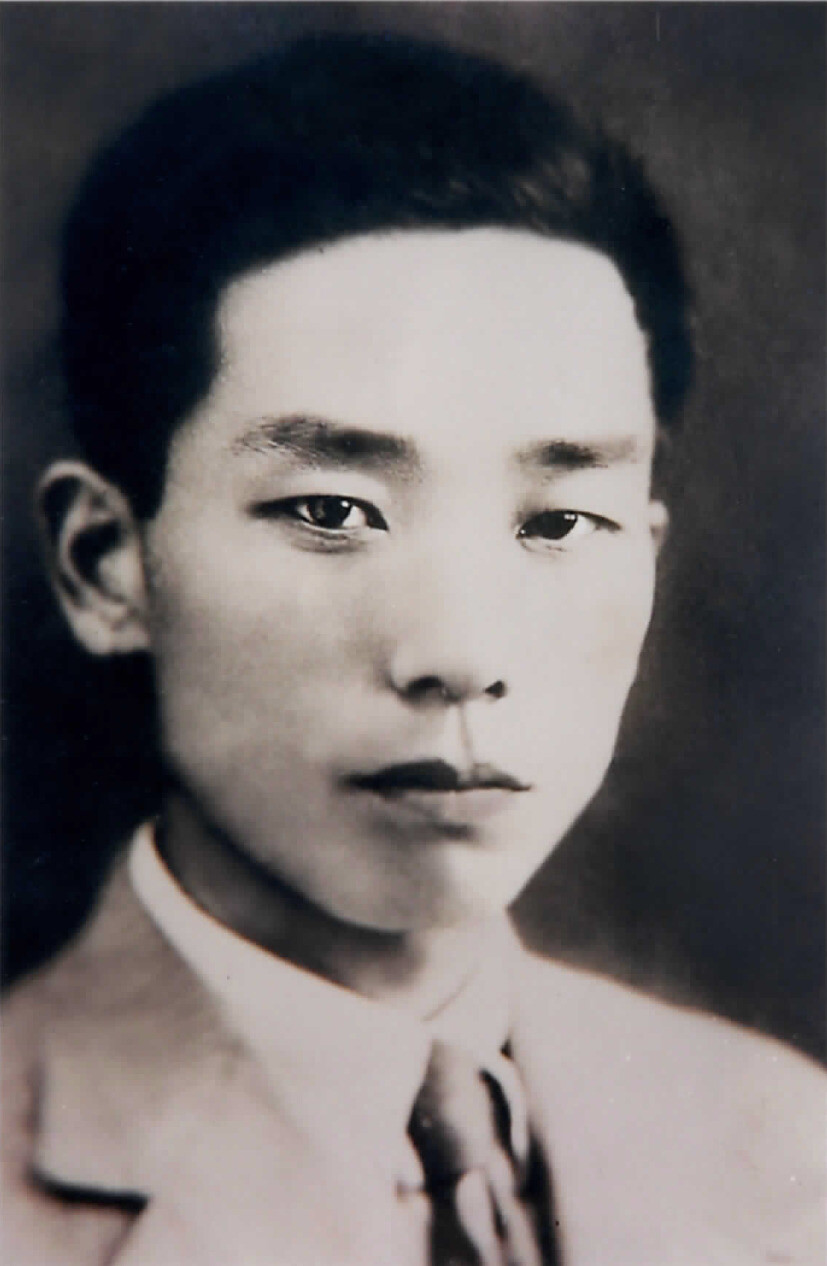

20대 중반 시절의 김단야. 김단야 손녀 김을숙 제공

6·10만세운동이 벌어지고 한 달 남짓 지난, 1926년 7월16일이었다. 조선에서는 아직도 긴장이 가시지 않았다. 검거의 회오리바람이 불고 있었다. 6월6일 최초의 대검거에 뒤이어, 6월10일 시위운동 가담자 검거, 6월21일 공산당 혐의자 검거가 꼬리를 물었다. 7월 중순에는 비밀결사 공산당의 책임비서가 체포되는 등 또 한 차례 검거 소동이 일었다.

망명지 중국 상하이의 분위기는 좀 달랐다. 그날 조선인 교민들의 큰 회합이 열렸다. ‘6·10만세운동 상황 보고 연설회’였다. 조선 본국에서 터진 만세운동 소식에 목말라하는 상하이 교민들의 대중집회였다. 연설회가 열리기 이틀 전에 교민 사회 내부에 통지서가 회람됐다. 그에 따르면 ‘최근 조선 내지에서 온 동지’가 6·10만세운동의 경과를 보고하고, 상하이 독립운동계 지도자가 소감과 대책에 관해 연설할 것이라 했다. 그러므로 상하이에 체류하는 동포들은 빠짐없이 출석해주시기 바란다는 당부의 말이 쓰였다.1

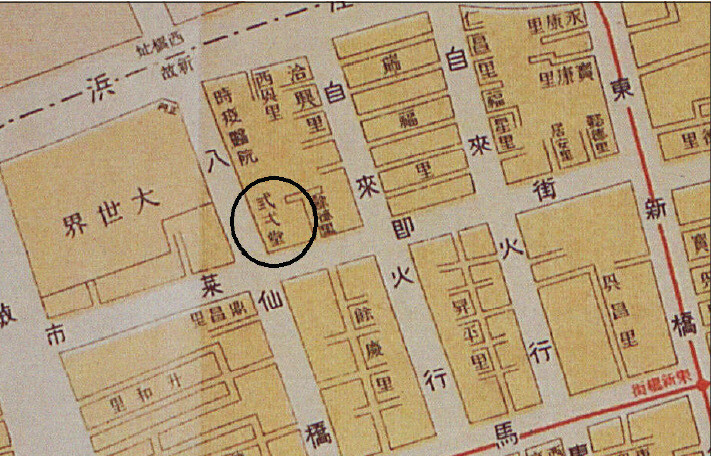

관심의 표적은 ‘최근 조선 내지에서 온 동지’였다. 조선 내부의 생생한 투쟁 소식을 전해줄 수 있는, 최근 내지에서 상하이로 건너온 사람이란 누구일까? 6·10만세운동의 실상은 과연 어떠할까? 독립혁명의 최신 동향에 관심을 가진 상하이 교민들이 모여들었다. 프랑스조계 ‘서신교(西新橋) 삼일리(三一里)’에 자리한 조선인 교회 삼일당의 좌석이 꽉 들어찼다. 일본 경찰이 작성한 정보 보고서에 따르면 150여 명이 참석했다고 한다.

그날 예정된 시각인 저녁 8시30분, 연단에 오른 ‘최근 조선 내지에서 온 동지’는 김단야(25)였다. 놀라운 일이었다. 김단야는 1925년 12월 조선공산당 제1차 검거 사건을 피해 상하이로 망명하지 않았던가. 불과 6개월 전에 망명한 사람이었다. 그런데 최근 조선 내지에서 상하이로 건너왔다고 하니, 무슨 곡절이 있는 것으로 보인다.

김단야의 발언 중에서 주목되는 점은 운동 주체에 관한 것이었다. 6월10일 운동은 혁명적 지도의 임무를 지고 있는 선지자들이 조선 500년 마지막 왕의 장례를 기해 모인 군중을 이끌고 일본 관헌에 반항하는 운동을 일으킨 것이라고 말했다. 여기서 말하는 ‘혁명적 지도의 임무를 지고 있는 선지자들’이란 사회주의 비밀결사를 가리키는 레토릭으로 판단된다. 조선공산당과 고려공산청년회를 넌지시 암시하는 표현이었다. 한편 김단야는 그 운동을 일으킨 단체가 조선 내지에 있는 천도교, 노동연맹회, 인쇄직공조합 등 십수 개였다고 말했다. 운동을 준비하는 과정에서 가장 중요한 역할을 하던 주체가 6월6일 천도교당에서 발각돼 검거됐고, 체포되지 않은 주체들이 8개 구역에서 운동함으로써 소기의 목적을 이뤘다고 한다.

흥미로운 정보다. 6·10만세운동에 대한 통념과 배치된다. “순종의 장례일을 기해 일어난 학생 중심의 만세시위운동”2이라는, 지금도 널리 유포된 견해와 상충됨을 본다. 김단야에 따르면 6·10만세운동의 주체는 학생만이 아니라 그를 포함한 십수 개 단체의 연합이었다. 노동운동단체와 천도교를 포함해 좀더 확장된 주체를 상정했다.

김단야에 뒤이어 등단한 상하이 독립운동계 지도자는 안창호(48)였다. 그는 6·10만세운동에 임하는 독립운동자들의 대책을 논했다. 작은 차이를 버리고 민족 구제를 위해 싸우는 ‘유력한 혁명당을 조직하는 것’을 제시했다. 유력한 혁명당이란 당시 유행하던 표현으로 하자면 민족유일당을 염두에 둔 것이었다. 일본제국주의에 맞서는 여러 세력의 대동단결을 추구한다는 점에서 김단야의 연설에 호응하는 내용임을 알 수 있다.

김단야를 가리켜 ‘최근 조선 내지에서 온 동지’라고 부른 것은 사실에 부합하는 말이었다. 뒷날 김단야가 직접 작성한 회고 기록을 보자.

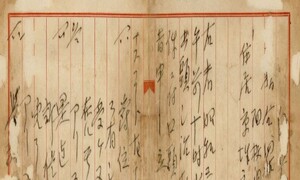

“1925년(1926년의 착오-인용자) 5월 나는 조선의 마지막 왕의 죽음과 관련하여 정치 캠페인을 조직하기 위해 조선에 몰래 숨어 들어갔다. 그것은 공산당이 통일전선 전술에 따라 민족주의자들과 함께 조직한 그 유명한 6·10만세운동이다. 나는 신속히 상하이로 돌아와 ‘불꽃’에서 내 업무를 계속했다.”3

두 가지 점이 눈에 띈다. 첫째, 김단야는 1926년 5월 조선에 몰래 숨어 들어갔다고 한다. 순종의 장례 일정에 맞춰 만세시위운동을 조직하기 위해서였다. 놀라운 모험이었다. 국외 망명자가 국경을 돌파해 조선 안으로 잠입하는 일은 결코 쉽지 않았다. 그해 4월26일 순종 사망 이후에는 더욱 그랬다. 고종 장례식과 연관해 3·1운동이 일어난 전례가 있었기에 조선총독부는 그런 일이 되풀이될까 두려워했다.

삼엄한 경계망을 펼쳤다. 1개 사단의 군대와 4천 명의 경찰력이 경계에 동원됐다. 거동이 수상하거나 통곡이라도 하는 자가 있다면 그들은 거리에서 구타당하고, 걸핏하면 경찰서로 압송됐다. 4월25일부터 5월2일까지 여드레 동안 종로경찰서 관내에서만 2만9497명이 경찰에게 검속, 설유, 주의 등의 제재 조치를 받았다.4 신문 기사의 표제(‘경찰망에 걸린 민중, 1주간에 3만 명’)가 잘 표현하는 것처럼 ‘끔찍한 통계’였다.

잠입과 접선이 구체적으로 어떻게 이뤄졌는지는 기록에 따라 내용이 엇갈린다. 김단야가 압록강을 넘어 평양에 잠입했고, 고려공산청년회 책임비서 권오설을 불러들여 회견했다는 기록이 있다.5 또 다른 기록에 따르면 권오설이 압록강 건너편 중국 도시 안동(현재 단둥)으로 잠입했다고 한다. 순종의 죽음을 애도하는 상복을 입고서 변장한 채 국경을 넘었고, 그곳에서 김단야를 만나 회견했다는 것이다.6 어느 쪽이든 양자의 밀회가 이뤄졌음은 틀림없는 것으로 보인다. 둘 다 1925년 12월 이후 6개월 동안이나 경찰의 추격을 받는 몸이었다. 한 사람은 망명객 신분이고, 다른 한 사람은 비합법 상태의 지하운동자였다. 그럼에도 비밀 회견을 성사시켜 의견을 교환하고 자금과 문서를 주고받는 데 성공한 것을 보면, 비밀활동 능력이 높은 수준에 이르렀음을 알 수 있다.

둘째, 6·10만세운동의 주체와 성격에 관한 언급이 눈에 띈다. 비밀결사 조선공산당이 민족통일전선 정책에 따라 민족주의자들과 함께 그 운동을 조직했다고 한다. 상하이 연설회 석상에서 에둘러 완곡하게 표현하던 것을 여기서는 뚜렷이 드러내고 있음을 본다.

1926년 7월16일 김단야가 ‘6·10만세 상황’을 보고한 삼일당 위치. ⓒ 김광재

김단야의 견해는 당내 사정을 잘 아는 지도적 인사들도 공유하고 있었다. 공산당 중앙검사위원을 지낸 구연흠이 이에 관해 자세한 기록을 남겼다. ‘조선공산당과 고려공산청년회 대옥기’라는 긴 글이다.7 뒷날 1930년 상하이 일본총영사관 경찰부에 체포된 상태에서 쓴 원고였다. 경찰 취조 과정에서 작성돼 신뢰도 문제가 있을 수 있지만, 여기에 기재된 정보는 더 이상 비밀이 아니었다. 1927년에 조선공산당사건 재판이 종료됐으므로 새로운 형사사건을 야기할 우려가 없는 상태에서 쓰인 것이었다. 이 글은 6·10만세운동의 준비 과정에 관한 자세한 정보를 담았는데, 김단야의 견해와 기본적으로 동일하다.

그에 따르면 6월10일을 기해 대규모 시위운동을 거행하기로 결정한 주체는 비밀결사 조선공산당의 중앙집행위원회였다. 순종의 장례 일자 발표가 1926년 4월29일에 이뤄졌음을 고려하면 그 직후에 결정됐으리라 추정된다. 그때 중앙집행위원은 강달영(책임비서), 이준태, 김철수, 전정관, 이봉수, 홍남표, 권오설 등 7명이었다.

중앙집행위원들은 시위운동의 지도 임무를 특별한 투쟁위원회를 구성해 그에 위임하기로 했다. 투쟁위원회는 5명 이내 위원으로 정했고, 총책임은 권오설에게 맡겨졌다. 권오설은 공산당 중앙집행위원이자 공청 책임비서였다. 이때 투쟁위원들이 누군지는 알려지지 않았지만, 당내에 설치된 ‘학생 프락치야(대표단)’의 멤버 5명이었을 것으로 추정된다. 그 구성원은 정달헌, 조두원, 권오상, 이병립, 윤기현 등이었다. 권오설은 이들 학생 대표단을 지휘하는 방법으로 6·10만세운동의 현장 시위를 이끌고자 했다. “장례 행렬이 지나가는 연도를 따라 요소요소에 시위대를 배치해두고, 선전 삐라를 살포하며 대한독립 만세를 고창”하는 것이 그들의 전술이었다.

중앙집행위원회 결정 사항 가운데 또 하나 중요한 것은 “내면으로 독립운동자들과 연락을 취하여 전 민족적 공동전선을 망라”하기로 한 점이다. 다시 말하면 비타협적 민족주의 세력과 연합해 민족통일전선 단체인 대한독립당을 조직한다는 복안이었다. 이 복안의 실행은 투쟁위원회가 아니라 중앙집행위원회가 직접 맡았다. 책임비서 강달영이 천도교와 기독교 방면의 비타협 민족주의자들과 연대를 꾀하는 회의를 거듭한 이유는 바로 여기에 있었다.

요컨대 6·10만세운동의 준비 과정은 두 갈래로 진행됐음을 확인할 수 있다. 그중 하나는 민족통일전선을 결성하기 위해 종교계·사회단체 각 방면과 은밀하게 교섭에 나서는 일이다. 다른 하나는 대중 시위운동을 실현하기 위해 특별투쟁위원회를 가동하는 일이다. 이 투쟁기구는 학생 대중을 동원하고, 인쇄물을 제작하는 일을 도맡았다.

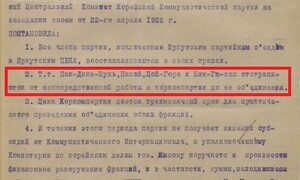

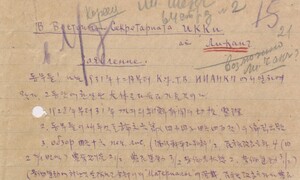

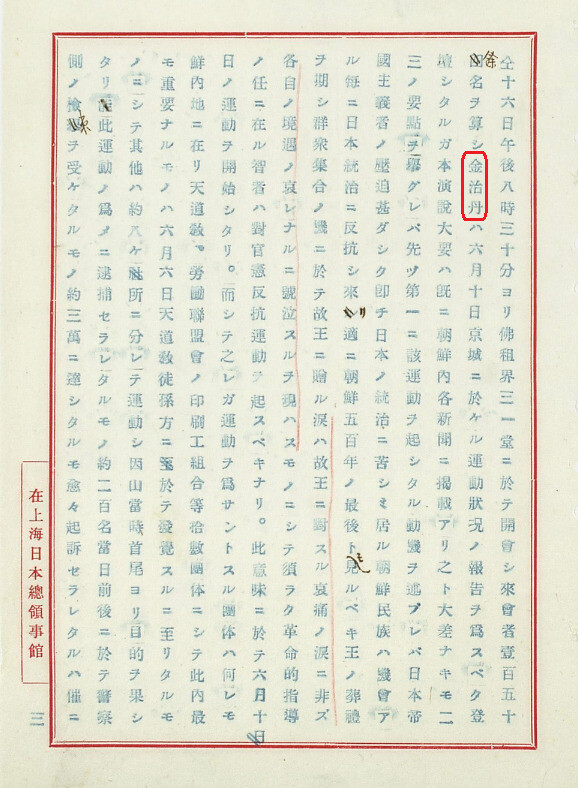

김단야의 삼일당 연설 내용을 기재한 일본 영사관 경찰의 정보 보고서.(재상해총영사 矢田七太郞, ‘機密第599號, 最近ニ於ケル在滬不逞鮮人ノ動靜ニ關スル件’, 1926년 7월20일)

‘순종의 장례일을 맞아서 일어난 학생층의 반일시위운동’이라는 통념은 뿌리가 깊다. 그 기원을 찾아 거슬러 올라가면 일본 경찰의 취조 편의주의와 만나게 된다. 6월6일 천도교당 압수수색에서 비롯된 일제 검거는 ‘6월 사건’이라 호명됐고, 6월10일 학생층의 만세시위운동은 ‘6·10만세 사건’이라 불렸다. 양자의 실체는 동일했다. 둘의 차이는 ‘실행 전 계획 중에 검거된 사건’과 ‘실행 후 검거된 사건’일 뿐이었다. 그러나 일본 경찰은 취조의 편의상 양자를 구분했다. 경찰 인력은 한계가 있는데, 그 한계를 넘어 검거된 자들이 폭주하므로 불가피하게 둘을 나눠야 했다. 전자는 치안유지법 위반 사건으로, 후자는 1919년 제령 제7호 위반 사건으로 구분했다. 두 사건은 별개로 취급됐다. 송치·기소·공판이 따로따로 진행됐다.

6·10만세운동을 그날 벌어진 학생운동으로 협소하게 이해하는 통념은 바로 여기서 생겨났다. ‘6월 사건’과 ‘6·10만세 사건’은 본디 둘이 아니라 하나다. 양자를 통합적으로 이해하는 새로운 역사상이 요청된다.

임경석 성균관대 사학과 교수·<독립운동 열전> 저자

참고 문헌

1. 재상해총영사 矢田七太郞, ‘機密第599號, 最近ニ於ケル在滬不逞鮮人ノ動靜ニ關スル件’, 1926년 7월20일. <不逞團關係雜件-鮮人의 部-在上海地方 6>, 국사편찬위원회 한국사DB, https://db.history.go.kr

2. 김호일, ‘6·10만세운동’, <한국민족문화대백과사전>, https://encykorea.aks.ac.kr

3. Ким Даня(김단야), Автобиография(자전), РГАСПИ ф.495 оп.228 д.439 л.56-65, 1937년 2월7일

4. ‘경찰망에 걸린 민중, 1주간에 3만 명’, <조선일보> 1926년 5월4일

5. 조선총독부경무국장, ‘朝保秘第644號,朝鮮共産黨中央幹部金粲取調狀況ノ件’, 1931년 8월22일. 梶村秀樹, 姜德相 編, <現代史資料> 29 (朝鮮 5), 東京, みすず書房, 438쪽, 1972년

6. 김영진, ‘조선공산당사건진상’, <신민> 30, 28쪽, 1927년 10월

7. 具然欽, ‘朝鮮共産黨と高麗共産靑年會大獄記’, 梶村秀樹, 姜德相 編, <現代史資料> 29 (朝鮮 5), 東京, みすず書房, 417~431쪽, 1972년

*임경석의 역사극장: 한국 사회주의 운동사의 권위자인 저자가 한국 근현대사 사료를 토대로 지배자와 저항자의 희비극적 서사를 풀어내는 칼럼입니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

조희대, 사법개혁 3법 또 ‘반대’…“개헌 해당될 중대한 내용”

‘남국불패’...김남국, 인사청탁 사퇴 두 달 만에 민주당 대변인 임명

“서울마저” “부산만은”…민주 우세 속, 격전지 탈환이냐 사수냐

‘헌법 불합치’ 국민투표법 개정안 행안위 통과…개헌 투표 가능

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

![[사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다 [사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717529577243_20260222502024.jpg)

[사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다

노시환, 한화와 최대 ‘11년 307억원’ 계약

![이러다 정말 다 죽어요! [그림판] 이러다 정말 다 죽어요! [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717564410097_20260222502174.jpg)

이러다 정말 다 죽어요! [그림판]

![[사설] ‘무기징역’ 빼면 도무지 납득할 수 없는 윤석열 1심 판결 [사설] ‘무기징역’ 빼면 도무지 납득할 수 없는 윤석열 1심 판결](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717557735175_20260222502090.jpg)

[사설] ‘무기징역’ 빼면 도무지 납득할 수 없는 윤석열 1심 판결

태진아 이어 이재용 ‘윤어게인 콘서트’ 퇴짜…전한길 “이재명 눈치 봐요?”