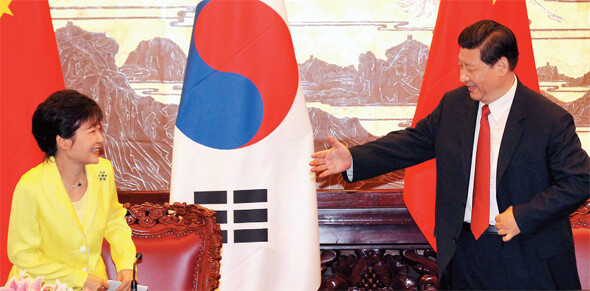

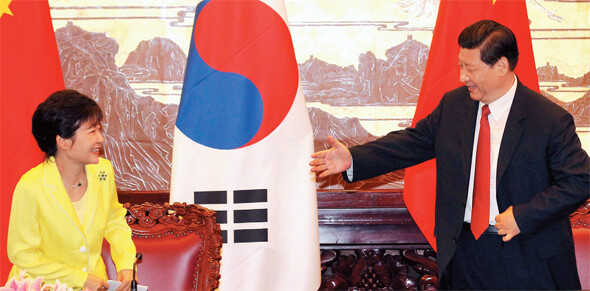

시진핑 중국 국가주석이 지난 6월27일 베이징 인민대회당에서 박근혜 대통령에게 악수를 청하고 있다.청와대사진기자단

하나. 1592년 임진왜란이 터졌다. 왜는 ‘명을 치러 갈 것이니 길을 틔워달라’(정명가도·征明假道)고 했다. 조선은 이를 거부하고 왜와 싸웠다. 명은 군사를 보내 조선을 도왔다.

둘. 1950년 한국전쟁이 터졌다. 북한은 ‘미제의 침략을 물리치기 위한 조국해방전쟁’이라고 했다. 한국은 이를 거부하고 북한과 싸웠다. 미국은 군사를 보내 한국을 도왔다.

하나. 명은 전쟁 초기 평양전투에서 일본군에 승리를 거둬 전세를 역전시켰다. 그러나 얼마 지나지 않아 벽제전투에서 패한 뒤, 전세는 교착상태에 빠졌다. 역학 구도에 큰 변화를 주지 못한 전쟁이 1598년에 끝난 뒤, 조선 지배층은 명에 ‘나라를 다시 일으켜준 은혜’(재조지은·再造之恩)라며 무한한 감사를 표했다. 임금이 수도를 버리는 등 지배층이 전쟁 시기에 무책임했다는 지적이 나왔다. 지배층은 명으로부터 권위를 얻으려 했다.

둘. 미국은 전쟁 초기 인천상륙작전으로 전세를 역전시켰다. 그러나 얼마 지나지 않아 중공군이 참전하면서 밀려 내려온 전선은 교착상태에 빠졌다. 역학 구도에 큰 변화를 주지 못한 전쟁이 1953년에 끝난 뒤, 한국의 지배층은 미국에 ‘대한민국의 구원자이며 은인’이라며 무한한 감사를 표했다. 대통령이 수도를 버리는 등 지배층이 전쟁 시기에 비겁했다는 지적을 받았다. 지배층은 미국으로부터 권위를 얻으려 했다.

하나. 국제질서가 요동쳤다. 후금(청)이 만주의 맹주로 떠올랐다. 조선은 명이 세계의 중심이면 후금과도 공존할 수 있다는 태도였다. 광해군 시기(1608~23)에 명에 대해선 전통적인 사대정책을, 후금에 대해선 견제정책을 취하며 애써 중립을 찾아갔다.

둘. 국제질서의 변화가 도래했다. 중국이 아시아의 맹주로 떠올랐다. 한국은 미국이 중심이면 중국과도 공존할 수 있다는 태도다. 지난 12월6일 박근혜 대통령은 미국엔 ‘한-미 동맹의 심화 발전’을, 중국엔 ‘전략적 협력 동반자 관계의 지속 발전’을 말했다.

하나. 1618년 후금이 명에 선전포고를 하면서 중립은 불가능해졌다. 조선은 명의 요청에 따라 1만여 명의 병사를 내줬다. 작전권·군령권 없이 명 장수 휘하에서 싸웠던 이들은 후금에 대패했다.

둘. 같은 날 박 대통령 옆에 서 있던 조 바이든 미국 부통령은 “미국의 반대편에 베팅하는 것이 좋은 베팅이었던 적이 없었다”고 했다.

하나. 1623년 인조반정으로 정권이 바뀌었다. 광해군을 쫓아낸 명분 중엔 ‘명에 대한 사대를 소홀히 하고 후금과 밀통했다’는 이유가 있었다. 병자호란(1636) 때도 이 명분을 끝까지 붙들고 있었다. 김훈의 소설 의 한 장면. 조선을 ‘접수’하러 온 청군에 쫓겨 조정 전체가 남한산성으로 피란한다. 농성 중에 신년을 맞은 인조는 중국 북경을 향해 춤을 춘다. 망해가는 명의 천자에게 올리는 신년 인사였다. 지척에서 대치 중이던 청 숭덕제(홍타이지)는 이를 보며 생각한다. “난해한 나라로구나. 아주 으깨지는 말자. 부수기보다는 스스로 부서져야 새로워질 수 있겠구나.” 오래지 않아 조선은 항복했고, 명은 멸망했다.

둘. 지난 6월 한-중 정상회담에서 시진핑 국가주석은 “이른 시일 안에 6자회담 재개”를 직접 말했다. 박 대통령은 ‘북한 비핵화’를 선결 조건으로 걸었다. 결과적으로 한국은 중국의 말을 듣지 않았다.

하나. 청이 구축한 새로운 세계 질서 속에서도 조선의 지배층 일부는 이미 망한 명을 섬겼다. 쫓겨간 명의 잔당이 건국한 ‘남명’에 집착했다. 효종 시기 북벌론이 등장했다. 명의 적통을 주장하는 ‘조선중화주의’가 대두했다. 이런 풍조는 쉬이 사그라지지 않았다. 중국인 사학자 맹삼(1869~1937)은 “조선은 청이 빨리 망하기를 바라지 않았던 적이 하루도 없다”고 평했다.

둘. ‘팍스아메리카나’에 뒤이은 ‘팍스시니카’가 거론된 지 오래다. 이에 중국이 먼저 나서 ‘미국에 정면 도전하지 않는다’고 선언했다. 이른바 ‘신형대국관계’다. 누구도 미국의 쇠락과 멸망을 함부로 단언하지 않는다. 한국의 안보는 미국에 의존한다. 한-중 교류는 양적·질적으로 나날이 성장한다. 한국의 경제는 중국에 의존한다. 방공식별구역, 환태평양경제동반자협정(TPP) 등 최근 한국에 ‘어느 편이냐’는 질문이 잇따른다. ‘종미’주의자들은 ‘북한과 동맹인 중국은 적성국가’라고 한다. 정말 그런가.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

![[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로 [단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0225/53_17720019159043_20260225502317.jpg)

[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

피해자들은 왜 내 통장에 입금했을까

내란 특검, 윤석열 무기징역에 항소…“양형 부당”

“누가 반대했나 밝혀라”…통합안 보류에 국힘 TK 의원-지도부 충돌

‘극우’ 손현보 목사, ‘밴스 측근’ 미 국무부 고문 만나…집행유예 석방 한 달 만

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑