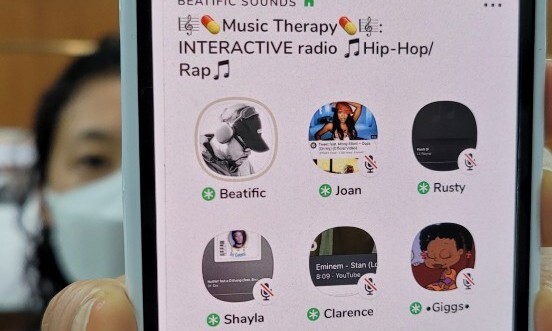

클럽하우스 이용 화면. 이정우 선임기자

“클럽하우스 좀 그만하고 잠을 자요.”

요즘 자주 듣는 얘기다. 하지만 정작 나는 클럽하우스에 예전만큼 자주 접속하지 못한다. 전에 없이 바쁜 시간을 보내기도 하고, 클럽하우스를 조금 넓은 관점으로 봐야겠다는 생각 때문이기도 하다.

어떤 사람들은 클럽하우스가 소개된 지 두어 달 만에, 거짓말처럼 열기가 식었다고 비웃는다. 그 이유로 꼰대가 많아서, 재미없고 지루해서, 잘난 척하는 사람이 너무 많아서, 그리고 에너지 소모가 너무 커서 등을 꼽는다. 하지만 나로선 전보다 재미없어진 건 사실이지만 그렇다고 ‘거봐라, 한국에서 이런 서비스는 안 된다’거나 ‘고인 물이 흘러넘쳐서 안 될 줄 알았다’는 관점에도 동의하기 어렵다. 경험적으로 파악한 클럽하우스는 오직 내가 팔로하는 사람들과 내가 설정한 관심사를 중심으로 방을 추천하는 시스템이기 때문이다. 무례하고 권위적인 사람들만 마주쳤다면, 그건 내가 그런 사람을 팔로했기 때문일 가능성이 크다.

그러니까 같은 서비스를 써도 내 의사결정에 따라 완전히 다른 경험을 하게 된다. 물론 페이스북이니 트위터니 하는 소셜미디어도 마찬가지겠지만, 클럽하우스는 밀도가 더 강하다. 이 직관적이고 밀도 높은 커뮤니케이션 방식은 다른 소셜미디어보다 더 어렵게 관계 맺기를 요청한다. 클릭 한 번, 터치 한 번으로 팔로를 하고 친구 신청을 하는 것과는 질적으로 다른 셈이다.

따라서 클럽하우스가 망했다 안 망했다를 따지느니, 디지털 환경에서 누구나 언제나 연결된 소셜미디어로 전달되는 메시지 ‘방식’을 다시 생각해볼 필요가 있다. 클럽하우스는 말하는 내용보다 말하는 사람을 드러낸다. 상냥하기만 한 거로는 부족하다.

말뜻을 정확히 알아듣고, 분위기 파악을 잘하고, 자연스럽게 대화를 이어나가며, 소외된 사람들을 배려하는 능력이 필요하다. 이렇게 말하면 ‘그런 사람이 어디에 있냐’거나 ‘아주 드문 사람이네’라고 반응할지 모른다. 하지만 저런 소양이 특별한 게 아니라 기본 상식이라면, 당연한 교양이라면 왜 안 될까. 왜 그런 세상을 상상하지 못할까.

우리는 연결되기를 원한다. 단지 ‘연결된 상태’가 아니라 서로 긍정적 영향을 주고받는 관계를 맺고 싶다. 그런데 우리는 아직 잘 말하는 방법과 잘 듣는 방법을 충분히 경험하지 못했다. 다시 말해 한국 사회는 토론이 아니라 대화를 더 많이 경험할 필요가 있다. 좋은 대화란 잘 말하는 게 아니라 잘 듣는 것이다. 그 지점에서 클럽하우스는 남다른 소셜미디어고, 그래서 우리는 이 미디어를 좀더 지켜볼 필요가 있다.

클럽하우스는 이미 망했다고? 솔직히 망한 서비스라면 또 어떤가. 우리가 신경 써야 할 일은 그저 내가 연결되고 싶은 사람들이 어디에 있는지, 그곳에서 더 좋은 사람들을 만날 수 있는지에 불과하다. 내가 하려는 일, 맺고 싶은 관계, 이루고 싶은 과업을 생각하는 게 먼저다. 클럽하우스든 트위터든 페이스북이든 틱톡이든, 소셜미디어의 흥망성쇠가 아니라 내게 필요한 소셜미디어를 찾는 거로 충분하다.

조금 오버해서 말하자면, 나는 클럽하우스의 열기가 짜게 식은 것에서 오히려, 고대 그리스 시대 아크로폴리스에서 연설하던 풍경, 말의 힘이 열어젖히는 교양의 시대를 본다. 어쩌면 이게 바로 소셜미디어의 새로운 전환기가 시작되는 입구일지도 모르겠다.

차우진 칼럼니스트

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

60살 이상, 집에서 6천보만 잘 걸어도 ‘생명 연장’…좋은 걷기 방법

부산 찾은 한동훈 “윤석열 대통령이었어도 코스피 5천~6천 가능성”

미국 공수부대 대규모 본토 훈련 취소…이란 지상전 투입설 확산

트럼프 “이란, 오늘 매우 강력한 타격 입을 것”…공격 확대 시사

배우 이재룡, 또 음주운전 사고…중앙분리대 들이받고 도주까지

![장래 지도자 선호도…조국 9%, 김민석·장동혁·한동훈 4% [갤럽] 장래 지도자 선호도…조국 9%, 김민석·장동혁·한동훈 4% [갤럽]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0306/53_17727619029891_20260306500988.jpg)

장래 지도자 선호도…조국 9%, 김민석·장동혁·한동훈 4% [갤럽]

![[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전 [단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1217/53_17659590361938_241707891273117.jpg)

[단독] ‘쿠팡 가만 안 둬’ 스코틀랜드 3위 연기금, 총대 메고 소송 전면전

‘항명’ 박정훈 준장 진급…이 대통령 “특별히 축하드린다”

별 떨어진 후덕죽 “반성의 기회”…손종원 ‘더블 별’ 유지

트럼프, ‘이민 단속 논란’ 놈 국토안보장관 경질…“청문회 발언이 결정적”

![[커넥티드랩] 스포티파이를 가장 잘 쓸 만한 사람은](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0205/53_16125267382448_8916125267236516.jpg)

![[커넥티드랩] 게임하다 울어버린 사람들](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0103/53_16096003181963_2116096003053758.jpg)

![[커넥티드랩] 도대체 케이팝이란 무엇인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1205/53_16071571592534_8116071571441263.jpg)

![[커넥티드랩] 어서오세요, 가상 미술관으로](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1114/53_16052814132648_7916052813882474.png)

![[커넥티드랩] 발표 43년 만에 차트 9위의 비밀](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1030/53_16040668886092_4816040668773908.jpg)

![[커넥티드 랩] 뉴닉은 왜 노래를 만들었을까](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1022/53_16033313898789_171603331372376.jpg)