차 고사를 지내본 적 없다는 이웃들과 모여, 금산이 잘 보이는 곳에 차를 나란히 세워두고 합동 고사를 지냈다. 맨 왼쪽이 우리 부부의 차량.

우리 마을에서 읍내로 가는 버스는 하루에 단 네 번, 아침 8시15분, 오전 11시40분, 오후 3시, 저녁 7시20분 ‘즈음’ 마을 앞 정류장에 선다. 읍내에서 돌아오는 버스도 마찬가지다. 처음에는 버스 시간조차 알 수 없었다. 남해의 버스 시간표에는 기점 출발 시각만 나와 있고, 도시처럼 노선별 도착 정보가 제공되지 않는다. 버스가 마을을 지나가는 시간을 여러 번 직접 기록한 뒤에야 제때 버스를 탈 수 있게 되었다.

나중에야 1시간에 한 대꼴로 버스를 더 자주 탈 수 있는 방법을 알게 되었다. 다랭이논을 따라 경사가 심한 오르막길을 30분 걸어 올라가면 대로를 지나는 버스를 탈 수 있었지만, 놓칠 가능성도 컸다. 남해에 이주한 지난해 여름, 매주 두 번 읍내 병원에 가서 허리 치료를 받아야 했는데, 땀을 뻘뻘 흘리며 언덕을 올라갔는데도 잠깐 한눈판 사이에 버스가 쌩하니 지나가버리거나, 한참을 기다려도 감감무소식이면 절로 신세 한탄이 나왔다. 도시에선 버스나 지하철을 타고 언제 어디든 갈 수 있었고 집 근처에는 마트, 식당, 병원, 영화관 등이 즐비했다. 그런데 이곳은 작은 슈퍼 하나 없는 시골 마을. 무엇을 하든 마을 밖으로 나가야 하는데 대중교통마저 열악하다. 내 차가 필요해졌다.

그렇다고 덜컥 차를 살 순 없었다. 남해에 이주한 지 겨우 3개월, 당장 임시 거처를 떠나 남해에서 살 집을 구할 수 있을지, 시골에서 계속 살아갈지 막막했다. 차를 산 뒤 줄어들 통장 잔액도 걱정이었다. 계속 망설이니 누군가 조언을 해줬다. “앞으로 계속 시골에 살 거라면 차는 있어야 해.” 붙잡고 있던 계산기를 잠시 내려놓고, 질문을 품어보았다. ‘우리는 계속 남해에, 도시가 아닌 시골에서 살고 싶은가?’ 그 질문에 우리 대답은 분명했다.

.

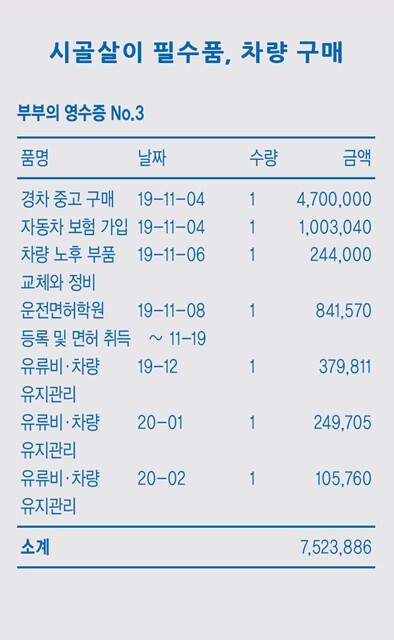

결국 차를 사기로 했다. 부부의 첫 동산 구입. 낯선 지역에서 우리만의 길을 찾아보겠다는 다짐이었다. 차를 끌고 여기저기 둘러보며 경험해봐야, 앞으로 살 집도, 먹고살 길도 찾을 수 있지 않을까. 때마침 가까운 지인이 본인 차를 중고로 판다고 했다. 2015년식, 주행거리 8만5천㎞인 경차를 470만원에 샀다. 떡과 과일, 술을 간단히 차려놓고 금산이 잘 보이는 곳에 새로 산 차를 세워두고 이웃과 함께 고사를 지냈다. 마을 사무장님은 차 한 대 없이 지내는 우리가 걱정되고 안타까워 본인 차를 빌려줄까 고민까지 했다며 연신 박수를 쳤다.

차량 구매와 운전면허 취득까지, 초기 비용이 만만치 않게 들었다. 인근 사천이나 진주에 비해 휘발유 가격도 더 비싸다. 하지만 시골살이는 한결 흥겨워졌다. 읍내까지 버스비는 왕복 4천원. 이젠 둘이서 한 사람 요금 정도로 읍내를 오갈 수 있었다. 마을 앞 정류장에서 버스를 기다리는 어르신들과 마주치면, 최대 5명이 한 차를 타고서 수다를 떨며 편하게 읍내에 갈 수 있으니 더 좋다. 드문드문 다니는 버스 시간에 발이 묶이지 않으니, 읍에서 작은 일을 구해 생활비도 벌기 시작했다. 그동안 버스 노선이 없어 못 가본 곳에도 부지런히 다니며, 남해를 더 많이 알아가고 이곳에서 무엇을 할지 더 많은 것을 상상하게 되었다. 우리의 남해살이, 속도감이 높아지며 본격적으로 시작됐다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발

관세 ‘만능키’ 꺼낸 미국, 무역법 301조 조사 개시…한국 포함

침묵하던 장동혁 “절윤 진심”…오세훈, 오늘 공천 신청 안 할 수도

장동혁 “지방선거 전 징계 논의 중단”…오세훈 인적 쇄신 요구는 외면

‘왕사남’ 장항준 “막살고 싶은데…와이프가 경거망동 말라 해”

‘오래된 지도로 잘못 공격’…미군, 이란 초교 ‘170명 집단희생’ 조사

미 민주당 “이 대통령 덕에 안정됐던 한미 동맹, 대미 투자 압박에 흔들려”

농어촌기본소득법, 농해수위 통과

이스라엘, 이란 정권 붕괴 기대했지만…“환호가 좌절로”

![‘절윤’ 결의에도 국힘 지지율 여전히 17% [NBS] ‘절윤’ 결의에도 국힘 지지율 여전히 17% [NBS]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0312/53_17732834157654_20260312501458.jpg)

‘절윤’ 결의에도 국힘 지지율 여전히 17% [NBS]

![우리를 닮은 집이 필요해 [부부영수증]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0302/53_16146437705684_8116146437139324.jpg)