직장을 그만두고 경기도 수원을 떠나 경남 남해에 정착한 권진영씨 부부.

“팥시루떡으로 준비해주세요.”

지난해 12월 초, 경기도 수원의 살림집을 정리하고 경남 남해로 이사 오며 잊지 않고 챙긴 것은 마을에 돌릴 떡을 미리 주문해두는 것이었다. 사실 거창하게 ‘이사’라기보단, 거처를 옮기는 일에 가까웠다. 이미 여름 중순부터 마을 입구에 자리한 폐교 건물을 임시 거처 삼아 생활하고 있었고, 그곳에서 겨우 10분 정도 떨어진 ‘귀농인의 집’으로 옮겨가는 것이었으니까. 하지만 그 짧은 이동으로, 많은 것이 변하리라는 예감이 들었다. 든든한 울타리가 되어준 학교 담장 밖으로 나가, 이제 마을 속 깊숙이 들어가는 느낌이었다. 마침 새로 들어간 집은 마을의 중심, 그러니까 마을회관 바로 옆. “앞으로 잘 부탁드립니다.” 간단하지만 중요한 그 한마디를 떡과 함께 마을 어르신 한분 한분께 빠짐없이 전하자고 생각했다.

이사떡을 준비하는 건 태어나 처음이었다. 도시에 살며 수없이 이사를 했지만, 앞집 옆집에 사는 이와 이사떡을 주고받은 적이 없었다. ‘이웃’이란 단어는 눈으로 읽는 글자일 뿐이었는데, 새로 온 이 마을에는 그 말이 살아 있다. 어디에서 온 누구인지 내 이름을 묻는 이가 있고, 길에서 마주치면 웃으며 인사할 사람이 생겼다. 문제는 새로운 이웃에게 떡을 전하는 일이 쉽지 않았다는 것. “계세요?” 하고 인사를 던져도 돌아오는 인기척이 없었다. 앞집, 옆집, 뒷집 모두. 다들 집을 비우고 어디로 가신 걸까, 아니면 빈집인 걸까? 마을에 빈집이 많다는 말은 들었지만, 사람이 사는 집인지 아닌지 한눈에 분간하기 어려웠다. 그래서 상자에 든 떡은 여전히 수북한 채로 지는 해를 맞고 말았다.

마을을 한 바퀴 돌며 떡을 돌리는 일은 꼬박 닷새가 걸려 끝났다. 마을의 주요 작물인 시금치를 수확하는 때라 그런지, 같은 집에 다시 들러야 하는 경우도 숱했다. 오후에 집에 안 계시면 아침에 가고, 아침에도 안 계시면 저녁에 다시 찾아갔다. 매서운 바닷바람을 맞으며 집집이 찾아다니는 일이 며칠째 이어지던 어느 날, 하필 내리막길 위에서 멀쩡한 떡을 바닥에 쏟고 말았다. 떡상자를 계속 안고 다녔더니, 상자가 구겨질 대로 구겨져버린 것이다. 이제 남은 집은 몇 채뿐. 하지만 어느 집엔 떡을 주고 어느 집엔 안 줬다는 뒷말이 나오지 않게 한 집도 빠뜨리지 않고 떡을 돌려야 한다는 마을 사무장님의 조언을 새겨듣고, 떡집에 재차 떡을 주문했다.

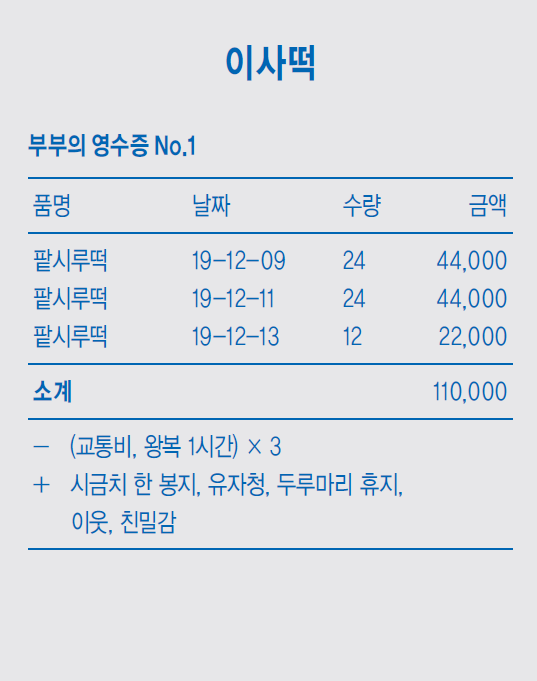

떡값으로 처음 냈던 금액은 한 상자에 4만4천원. 이사떡을 돌리는 날이 길어질수록, 영수증은 한 장씩 늘어갔다. 처음 주문한 떡이 금방 동났고, 추가 주문이 더해지면서 결국 떡값은 3배 가까이 불었다. 수원 신혼집에 남겨둔 살림을 남해로 가져오느라 이미 100만원 넘는 돈을 쓴 터라, 생각보다 배로 드는 떡값이 부담될 수밖에 없었다. 떡값뿐이랴. 마을에서 남해 읍내에 있는 떡집까지 가는 데 걸리는 시간은 차로 편도 30분, 왕복 1시간. 가깝다면 가까운, 멀다면 먼 떡집에 떡을 찾으러 오가기를 세 번 반복했으니 이사떡을 준비하며 지출한 영수증에는 길에 쏟은 시간과 기름을 포함해야 더 정확해진다.

.

“뭐 하러 아까운 돈을 써가며 그렇게 떡을 돌리느냐. 누가 그렇게 하라고 시켰느냐. 그렇게까지 안 해도 된다.” 앞집에 사는, 우리와 가장 가까운 이웃사촌이 된 정씨네 할머니는 시골에 내려와 당장 돈벌이도 없는 우리가 집집마다 떡을 돌리고 있으니 걱정이 되셨나보다. 아침저녁으로 연신 푸짐한 밥상을 차려 우리 부부를 챙겨주시며 걱정 어린 한마디를 보태셨다. “한 푼이라도 아껴야지. (돈 쓰는 일을) 함부로 하지 마라.”

“생활 수입이 적어도 마음의 수입은 넉넉하다.” 좋아하는 책 에 나오는 문구 중 하나다. “앞으로 마을에서 잘 살아보겠습니다.” 짧은 인사를 전하며 집집마다 떡을 돌렸던 모습을 돌이켜보면 자꾸 그 문구가 생각났다. 처음 예상한 것보다 시간이며 비용이며 배로 들었지만, 우리 부부의 양손은 갓 수확한 시금치를 꽉꽉 눌러 채운 봉지 하나, 직접 딴 유자로 담근 유자청 하나, 이사 선물이라며 챙겨주신 두루마리 휴지로 무거웠다. 무엇보다 마음의 주머니가 묵직해졌다. 불쑥 집으로 찾아온 낯선 우리 부부를 반갑게 맞아주셨던 이웃들의 얼굴, 잠깐 쉬어가라고 내주신 오래된 마루 풍경, 집안 곳곳 걸려 있던 빛바랜 사진과 물건 속에 담긴 오래됐지만 흥미로운 이야기, 인사드릴 집을 찾아 골목을 헤매는 우리에게 친절하게 길을 알려주셨던 이웃들의 손짓이 빠짐없이 마음속에 들어찼다.

닷새가 지나 이사떡 돌리기도 끝날 무렵, 지난 3개월여 마을에 머물렀을 때보다 마을과 훨씬 더 가까워진 느낌이 들었다. 길에서 뵙고 몇 번 인사만 드렸던 어르신이 어디에 사는지 알았고, 그동안 마을회관에서 뵈었던 어르신들 외에 거동이 힘들어서 집에 홀로 계시는 분이 많다는 것을 알게 되었다. 우리 마을이 손촌·김촌·정촌·박촌, 이렇게 4개 부락으로 구성됐다고 말로만 들었는데, 마을 구석구석 돌고 나니 어디가 손촌이고 어디가 박촌인지 타지에서 놀러 온 손님들에게 설명할 수 있게 되었다. 여러 집을 직접 눈으로 보고 나니, 마당에 나와 있는 살림살이로 사람이 사는 집인지 빈집인지 어느 정도 분간할 수 있는 눈도 생겼다. 겨우 떡값 정도로, 앞으로 마을에서 살아가는 데 쓸모 있는 것을 많이 알게 되었다. 하지만 이제 시작이다. 시골살이는 처음인 우리 부부에게 앞으로 또 어떤 예상치 못한 영수증들이 등장하게 될까.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘공천헌금 1억’ 혐의 강선우 체포동의안 국회 통과

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

이 대통령 “다주택 자유지만 위험 못 피해…정부에 맞서지 마라”

쌓여가는 닭고기, 못 받는 쿠팡 주문...‘배민온리’에 갇힌 처갓집 점주들

트럼프, ‘공유사무실 쓰는 5인 원전 기업’에 일본 투자금 36조원 퍼주나

“집주인들 잔뜩 겁 먹었다”…서울 곳곳서 호가 낮춘 매물 쏟아져

‘어디서 3·1절을 팔아?’…전한길 콘서트, 허위 신청으로 대관 취소

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

‘건진법사’ 전성배 징역 6년…김건희에 통일교 금품 전달

![우리를 닮은 집이 필요해 [부부영수증]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0302/53_16146437705684_8116146437139324.jpg)

![[속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결 [속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0224/53_17719178646426_20260224503154.jpg)