최근의 ‘강신주 현상’은 강신주에게서만 비롯된 것이 아니다. 그가 기획 스타라는 뜻이 아니다. 강신주만 한 철학자가 여럿이라는 뜻도 아니다. 사회적 맥락에서 보면 강신주 현상은 ‘강신주적인’ 현상이다. 고유명사의 현상이 아니라 형용사의 현상이다. 오늘날 우리 사회 인문학의 지형과 배치, 생산과 소비의 뚜렷한 특성이 그 이름 세 글자로 상징되고 있는 것이다. 그 상징을 인식하는 전제의 가장 큰 범주는 강단 인문학 대 강단 밖 인문학이라는 대립적 이분법이다.

연구는 깐깐하게, 강의는 차지게

1

이 이분법에서 강단 인문학은 ‘죽었다’라고 인식된다. 반면 강단 밖 인문학은 ‘살아 있다’. 이로써 강단 밖 인문학은 강단 인문학의 대안이라는 위상을 얻는다. 하지만 강단 밖 인문학 전체가 대안적인 것은 아니다. 강단 밖 인문학 내부는 복잡한데, 유형을 나눠보면 시민의 자발성이 빚어낸 ‘대안인문학’, 소외계층의 자활을 위한 ‘치유인문학’, 교육열과 스펙쌓기로 대표되는 ‘욕망의 인문학’ 정도가 될 것이다. 이 가운데 ‘욕망의 인문학’은 매우 시장친화적이기까지 하다.

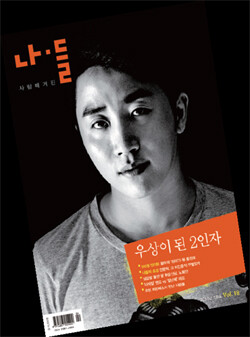

강신주가 이 가운데 어디에 속하는지를 판단하는 건 간단하지 않다. 하지만 정작 생각해볼 것은 강단 내부와 외부라는 이분법이 얼마나 실제를 반영하는가이다. 어떤 강단 밖 인문학들끼리는 강단 인문학과 강단 밖 인문학의 거리보다 더 멀다. 그런데도 그것들을 하나의 범주로 보는 건 문제다. 경계는 강단과 강단 밖 사이가 아니라 다른 위치에서 새로 그어져야 할지 모른다. 이와 관련해 최근 발간된 사람 매거진 4월호는 무척 흥미로운 접근을 시도한다.

강단 인문학은 정말 죽었는가. 이 던지는 질문이다. 대학 철학과가 폐과되는 게 더는 놀라운 뉴스가 아닌 걸 보면 강단 인문학 전반은 위기임이 틀림없다. 그러나 예외도 있다. 이를테면 철학과가 개설한 고대 그리스어 과목에 비전공자들까지 대거 몰리고, 그 과의 여러 과목들은 수강생이 넘쳐 분반을 해야 하는 대학이 있다면 믿겠는가. 더구나 그곳이 이른바 ‘지방대학’이라면. 그런데 있다. 전남대 철학과다. 전임교수만 13명에 대학원생도 100명이 넘는다.

이 놀라운(?) 현상은 갑자기 나타난 것이 아니다. 이미 10년 가까이 지속되고 있다. 무슨 일이 있었을까. 먼저, 교수들은 학문에 열중한다. 그러나 그들의 노력은 거기에서 그치지 않는다. 학생들을 가르치는 교수법도 열심히 연구한다. 연구는 깐깐하게 하고, 강의는 차지게 한다. 그리고 그들은 학생들만 상대하지 않는다. 지역사회와 활발히 교류한다. 강단 밖 다양한 단위와 층위의 인문학 강좌를 찾아 강의하고, 심지어 개설도 한다. 그 대상에는 노동조합도 있다.

지금 광주는 한국의 어느 도시들보다 인문학에 관심이 높다. 자동차 공장 노동자가 쉬는 시간을 이용해 조립라인에서 인문학 책을 펼쳐드는 전경을 만날 수 있는 곳이 광주다. 그 후경에는 전남대 철학과가 있다. 그러나 전남대 철학과의 사례는 ‘발명’된 것이 아니다. 외국의 많은 대학이 그렇게 한다. 그동안 한국의 강단 인문학은 제대로 된 강단 인문학이 아니었던 셈이다. 그래서 이 한국의 인문학 현상에 던지는 또 다른 질문은 의미심장하게 들린다.

강단 인문학 대 강단 밖 인문학이라는 이분법은 강단 인문학을 더욱 형해화하고 있지 않은가. 그런 식으로 인문학을 구분짓는 것은 과연 인문학적인 인식인가.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘내란 재판’ 지귀연, 서울북부지법으로…법관 정기인사

‘YS 아들’ 김현철 “수구 변질 국힘, 아버지 사진 당장 내려라”

![‘부동산 오적’ 오늘도 억까중, 이재명 말한 ‘마귀’ 실체는? [논썰] ‘부동산 오적’ 오늘도 억까중, 이재명 말한 ‘마귀’ 실체는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0207/53_17704220098585_20260206503103.jpg)

‘부동산 오적’ 오늘도 억까중, 이재명 말한 ‘마귀’ 실체는? [논썰]

용접 입사 첫주…현관에서 곯아떨어졌다

패션 도시와 산과 눈 어우러진 겨울올림픽 개막…한국, 차준환 앞세워 22번째 입장

![[단독] ‘역용공작’ 원심 기록도 안 보고 재심 기각…우인성 부장판사 [단독] ‘역용공작’ 원심 기록도 안 보고 재심 기각…우인성 부장판사](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0206/53_17703287145844_20260205504340.jpg)

[단독] ‘역용공작’ 원심 기록도 안 보고 재심 기각…우인성 부장판사

“이제 뇌물은 퇴직금으로”…‘곽상도 아들 50억’ 무죄 후폭풍

‘타짜’ 장동혁의 승부수 통했나…“직 걸라”에 쏙 들어간 사퇴 요구

이하상, 구금되고도 못 끊는 아무말 “이진관은 내란범…식사거부 투쟁”

“이재명 두 아들 군 면제” 허위글 이수정 벌금 300만원 선고

![마침내 극우에 표 던진, 공장노동자 내 어머니 [21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2026/0102/20260102502102.jpg)

![‘인류 죽음의 전문가’가 되짚는 남편의 죽음[21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2025/1225/20251225502552.jpg)