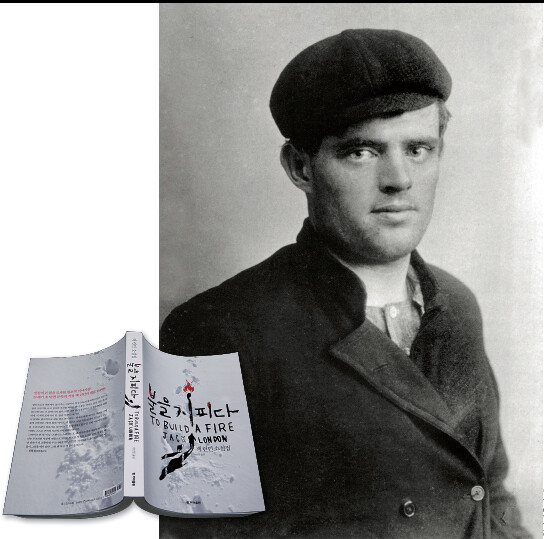

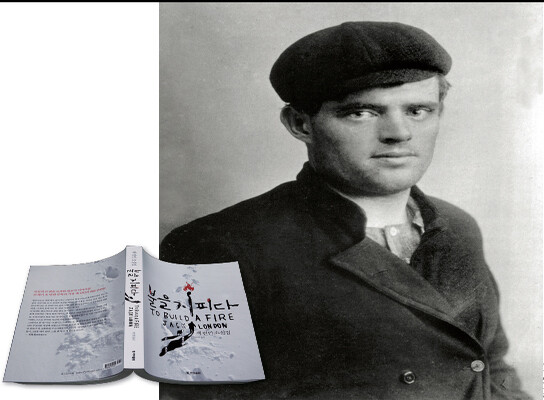

잭런던은 26살이던 1902년 르포르타주 문학의 고전이 된 <밑바닥 사람들>을 출간한다. 당시 영국 런던 빈민가를 취재하던 때의 복장. 단편선 <불을 지피다>에도 믿타박 사람들의 심연을 파고드는 단편이 여럿 실렸다. 한겨레출판 제공

“그는 자신의 손이 어디 있는지 확인하기 위해 아래를 봤고, 팔 끝에 매달려 있는 것을 발견했다. 손이 어디에 있는지를 눈으로 직접 확인해야 한다는 사실이 참 이상하게 느껴졌다. 그는 팔을 마구 흔들면서 장갑 낀 손으로 양 허벅지를 치기 시작했다. 5분 정도 격렬하게 움직이자 심장박동이 강해지면서 오한이 멈췄다. 하지만 손의 감각이 살아나지는 않았다. 양손이 팔 끝에 추처럼 매달려 있는 것만 같아 그 느낌을 지우려고 손을 봤더니 정작 아무 감각도 느껴지지 않았다.”( 중 ‘불을 지피다’ 239쪽)

조금 일찍 당도한 하드보일드처럼

금을 캐러 알래스카로 간 한 사내가 영하 50℃의 혹한에 얼어 죽는다. 광막한 순백색에 둘러싸여 죽는 남자에게 작가는 어떤 수식어도 부여하지 않는다. 배경음악 없는 다큐멘터리라고 할까. 그냥 남자는, 얼어, 죽는다. 불을 피우지 못한 채 손과 발과 의식이 굳어가는 과정만이 쉼표들을 채운다. 그 비정하고 냉혹하며 개입하지 않는 문장과 태도는 시기적으로 조금 일찍 당도한 하드보일드처럼 읽힌다. 작가는 잭 런던(1876~1916)이다.

한때 잭 런던은 우리에게 27세기 사회주의 세상에서 20세기 사회주의혁명기를 돌아보거나(), 인간에게 길들여진 개가 야생으로 돌아가는 과정을 그린 아동작가() 정도로만 알려졌다. 사회주의혁명과 아동문학 사이의 간극은 멀어 보였지만, 2009년부터 잭 런던 선집이 본격적으로 발간되며 그가 가진 다양한 문학적 성취도 복구되기 시작했다. 19세기 말 영국 런던 빈민가를 묘파한 은 그가 탁월한 르포르타주 작가임을 확인시켰다.

런던의 대표적인 단편들을 골라 번역한 (이한중 옮김, 한겨레출판 펴냄)가 출간됐다. 11편의 단편들은 인간성의 본질을 향해 짧지만 무거운 보폭으로 전진한다. 1부 ‘사회적인 이야기’, 2부 ‘우화적인 이야기’, 알래스카 금광지대를 다룬 3부 ‘클론다이크 이야기’로 편집된 단편들을 통해 그가 다양한 경도와 위도의 문학 좌표를 가진 작가라는 사실을 확인할 수 있다.

10대 시절 연어 통조림 공장 노동자로, 굴 양식장 도둑으로, 물개잡이 선원으로, 부랑자로 떠돌았던 런던은 1904년 러일전쟁 취재를 위해 조선에 오기도 했다. 40살의 나이로 일찍 세상을 떠난 런던은, 그러나 다작의 작가였다. 장편 19편, 단편 200여 편, 논픽션 500여 편을 쏟아냈다.

잭 런던은 조지 오웰과 겹쳐 읽기에 좋은 텍스트다. 두 사람 모두 사회주의자였고 언론인이자 뛰어난 작가였다. 다만 오웰이 좀더 견결했다면, 20대 후반부터는 부유하게 살았던 런던은 ‘부르주아적 감성’이 읽히는 극단의 좌표들을 보여주기도 한다. 이번에 번역된 단편선에는 1946년 영국에서 출간된 런던의 단편집에 붙인 오웰의 서문이 함께 번역돼 있다. 흥미로운 대목이 많다. 오웰은 런던을 두고 “무모한 모험가적 충동과 19세기 유물론적 교양을 갖춘 사회주의자였다”고 평하면서도 “그는 마르크스주의 작가들로부터 ‘파시스트 성향’이 있다는 공격을 받기도 했다”고 첨언했다.

레닌·트로츠키·김산·체 게바라까지

레닌의 부인 크룹스카야는 에서 그가 죽기 이틀 전 런던이 쓴 을 읽어줬다고 했다. 너무 굶어 기어갈 힘도 없는 남자와 병들어 굶어 죽어가는 늑대가 서로를 잡아먹으려 한다. “사내의 양손은 늑대의 목을 조를 만큼의 힘이 없었다. 대신에 그의 얼굴이 늑대의 목 쪽에 붙었다. 곧 그의 입은 털로 가득 찼다. 그렇게 30분이 지난 뒤, 사내는 목구멍에서 조금씩 따뜻한 액체가 흐르는 걸 느낄 수 있었다.”(270쪽) 레닌은 이 이야기를 매우 좋아했다. 다음날 크룹스카야에게 런던의 다른 소설을 읽어달라고 했다. 그러나 곧 “일리치(레닌)는 부르주아적 교훈으로 꽉 차 있는 것을 알고 손을 내저었다”.

그래도, 혁명가들은 그의 문장을 좋아했다. 트로츠키는 에서 거대 귀족노조의 탄생이라는 런던의 불길한 예언에 무릎을 쳤다. 조선의 혁명가 김산도 에서 그의 ‘보편적 경험에 바탕한 프롤레타리아적 해석’을 높게 평가했다. 혁명가가 되기 전 어린 체 게바라가 좋아했던 소설가 중에는 런던의 이름도 끼어 있다. “혁명의 화신 같아… 혁명의 불꽃, 아니면 정기라고 할까. 복수를 향한 그칠 줄 모르는 절규 같아. 소리치지 않으면서 조용히 처단하는 절규. 한밤에 소리 없이 정찰을 다니는 파괴의 천사 같기도 해.”(멕시코 혁명을 다룬 ‘멕시칸’ 95~96쪽) 이런 문장들이 그들의 심장을 빠르게 했을지 모른다.

그의 단편들은 인간과 자연을 에둘러가지 않고 곧바로 육박해간다. 스트레이트로 한 대 맞은 듯하다. 주먹질만 있는 것은 아니다. 때로는 잠복하고 있던 문장들이 툭하고 몸보다 머리를 흔든다. “사람은 본래 자신에게 정해진 수만큼만 싸울 수 있다. 그건 게임의 철칙과도 같다. 어떤 사람이 평생 백 번을 싸운다면, 다른 사람은 스무 번을 싸우는 정도의 차이가 있을 뿐이다. 각자에게 체질과 근성에 따라 정해진 숫자가 있으며, 그 수만큼 싸우고 나면 그것으로 끝인 것이다.”(나이 든 권투선수를 다룬 ‘스테이크 한 장’ 17쪽)

김남일 기자 namfic@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘남국불패’...김남국, 인사청탁 사퇴 두 달 만에 민주당 대변인 임명

트럼프가 쥔 ‘관세 카드’ 232조·301조…발동되면 세율 조정 만능키

배현진 지역구 공천, 중앙당이 하기로…친한계 공천권 제한

조희대, 사법개혁 3법 또 ‘반대’…“개헌 사항에 해당될 내용”

룰라 사로잡은 이 대통령 선물은…전태일 평전·K-화장품

‘노스페이스’ 영원그룹 회장, 82개 계열사 은폐해 고발 당해

법무부 간부 “박성재, 계엄 당일 ‘포고령 검토 필요’ 의견 묵살”

“서울마저” “부산만은”…민주 우세 속, 격전지 탈환이냐 사수냐

전한길 콘서트 줄줄이 손절…“3·1절 행사라더니 완전 속았다”

“부적 내 거야” 알몸 1만명 뒤엉킨 일본 전통축제…3명 의식불명

![마침내 극우에 표 던진, 공장노동자 내 어머니 [21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2026/0102/20260102502102.jpg)

![‘인류 죽음의 전문가’가 되짚는 남편의 죽음[21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/original/2025/1225/20251225502552.jpg)