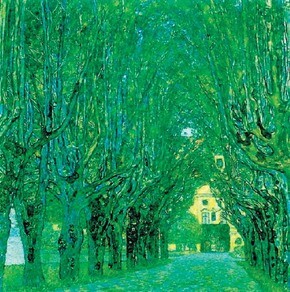

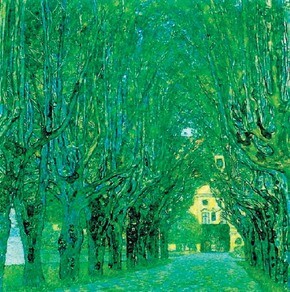

캄머성 공원의 산책로.

‘예술을 구하지 않는자여, 그대는 머지않아 황폐해질 것이다.’

20세기 초 오스트리아 빈의 지식인들에게 청년 화가 에곤 실레(1890~1918)는 이렇게 내뱉었다. 오스트리아 제국을 지탱해온 합스부르그 왕가의 몰락이 눈앞에 닥쳐온 시대 상황 속에서 빈 예술인들의 불안과 절박감을 내비친 것이다.

서울 예술의전당 특별전(5월15일까지)에서 만난 구스타프 클림트(1862~1918)의 그림은 실레의 잠언을 듣는 듯했다. 그의 스승이자 동료였던 이 에로틱 화가의 그림에는 돌기처럼 적나라한 아름다움이 가득하다. 포근한 감각보다는 공포에 가까운 매혹으로 저며진 미감이다.

알려진 대로 클림트의 상상력엔 가시가 박혀 있다. 아시리아 적장 홀로페르네스의 목을 들고 있는 유대인 여전사의 초상화 은 약간 ‘맛이 간’ 팜므파탈이다. 마약에 취한 듯한 표정으로 목을 들고 선 자태는 시체 페티시즘 환자와 다를 바 없다. 황금빛 목 장식, 수직적 화면, 황금빛 액자가 그 섬뜩한 감정을 공룡 비늘처럼 돌출시킨다. 매혹적인 마녀의 얼굴을 비늘로 감싼 , 방금 죽은 주검처럼 풍만한 육체에 푸릇푸릇 창백한 반흔이 도는 의 이브, 포르노에 가까운 자태로 한껏 다리 벌리고 치부를 드러낸 여체 누드 드로잉들은 한결같이 죽음과 사멸을 복선으로 내리깔고 있다.

전시장에 내걸린 클림트 작품들의 밑바닥에는 세기말을 사는 예술가의 존재감을 확인하려는 절박감이 비친다. 멋쟁이 부인 마리 브로이니크의 초상화나 아터제 호수 부근을 점묘로 그린 풍경화들은 마법 같은 색조 표현 한편에 징그러울 만치 생생한 시선이 묻어 있다. 그를 흔히 여체에 집착한 에로틱 그림의 대가로 기억하지만, 처음 실견한 클림트의 실체는 ‘거울’이란 표현이 적당할 듯싶었다. 클림트는 리얼리스트도, 인문적 사유로 무장한 지성파도 아니었다. 수도사 같은 드레스를 입은 생전 사진처럼 그는 거의 수도하듯 시대상의 본질과 그에 규정된 화가의 존재를 화폭에 발라내는 숙명에 순응한 인물이었다.

전시장 한 부분에는 흔히 ‘베토벤 프리즈’라고 부르는 클림트의 대형 벽화가 재현돼 있다. 1902년 장식 위주의 상징적 화풍을 추구한 빈의 분리파(제체시온) 예술가들이 악성 베토벤을 화두로 전시회를 열었을 당시 천장 삼면을 메웠던 벽화들을 복원한 것이다. 베토벤 교향곡 9번 합창을 화두로 그린 이 벽화 아래를 지나는 길은 마치 악몽과 환희가 엇갈리는 꿈길을 걷는 듯했다. 연약한 알몸의 세 인간들이 황금기사의 보호를 받는 ‘행복의 열망’이 들머리 측면에, 맞은편 가운데에 질병·광기·방종·음란 같은 악덕을 형상화한 ‘적의 무리들’, 곧 괴물 티푀우스와 그의 세 딸 고르고네스의 모습이 보인다. 그리고 다른 측면에 세상의 희망과 환희를 알몸 남녀의 굳센 포옹으로 상징화한 ‘세상을 향한 입맞춤’이 이어진다. 빈의 분리파 기념관에 장식한 이 프리즈는 다른 동료 건축가·디자이너의 공예 작품과 한 덩어리가 되어 총체적 예술의 걸작으로 남았다. 리드미컬하게 세 장면 사이를 잇는 천녀들의 율동, 육감적 포옹으로 드러낸 구원의 메시지…. 세기말 빈의 음악 거장 구스타프 말러의 잔영이 클림트의 작품 위로 몽실거린다.

인간을 구원하는 첫 벽면의 황금기사는 분명한 말러의 모습이다. 말러는 프리즈 전시가 시작된 날 현장에서 베토벤 합창 교향곡 9번 연주를 지휘했다고 한다. 마지막 4악장인 실러의 환희의 송가가 클림트의 이미지가 되어 물결치는 전시장에서 제체시온의 기수들은 세기말의 열락에 휩싸였을 터다. 말러 교향곡을 시각적으로 옮기면 클림트의 그림이 된다. 관능의 향기가 심연에서 피어오르는 교향곡 3번은 클림트의 여체화에, 감미로운 말러 교향곡 5번의 아다지에토는 풍경화에 걸맞는다(클림트는 말러의 부인 알마 신들러의 첫 연인이기도 했다).

제국의 영화가 마지막 불꽃을 일으키며 사멸하던 시대, 빈 분리파 작가들은 시쳇말로 한통속이 되어, 예민한 감성으로 시대를 투영하고, 시대에 저항했다. 보수 왕정 질서의 해체와 다가올 20세기의 혼돈이 지닌 본질을 불협화음의 추상 선율과 몽환적인 장식 그림으로 구현했다. 클림트의 에로틱한 상상력은 이를 가능하게 한 칼이었다. 암시와 상징에 기대었던 그들은 리얼리즘과 상극이었지만, 역설적으로 가장 핍진한 리얼리스트의 구실을 수행한 셈이다.

그렇다면? 이제 21세기 이 땅의 미술판에 물음을 던질 차례다. 불황과 정치적·이념적 환멸이 만연한 지금 한국의 시대 상황은 어떻게 미술에 투영되고 있을까. 작가들은 숱한 사회적 불협화음과 모순을 감수성의 됫박 속에서 이미지로 숙성시키고 있을까. 그 대답처럼 새해 초 언론들은 잇따라 미술시장의 ‘길조’를 전했다. 현대미술은 한물가고, 그간 저평가된 고미술품이 돈 되는 상품으로 새로 뜨고 있다는 뉴스였다.

노형석 한겨레 대중문화팀장 nuge@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

오세훈 미등록, 이정현 사퇴…난맥상 국힘, 장동혁 대표 선택은

![[속보] 테헤란 대규모 집회 중 인근서 폭발…트럼프 “지켜봐라” 경고 뒤 [속보] 테헤란 대규모 집회 중 인근서 폭발…트럼프 “지켜봐라” 경고 뒤](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0313/53_17734085699754_20260313502577.jpg)

[속보] 테헤란 대규모 집회 중 인근서 폭발…트럼프 “지켜봐라” 경고 뒤

트럼프 “이란 완전히 파괴 중…오늘 무슨 일 벌어지는지 보라”

“이정현 전화는 꺼져” 장동혁, 오세훈에 “공천은 공정이 생명”

이란전 안 풀리자…백악관 “가짜 뉴스 CNN” “망해가는 NYT” 비난

홍익표 정무수석 “여당이면 여당답게 일 처리 했으면”

이정현 “조용히 살겠다…내 사퇴로 갈등 바라지 않아”

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

이란, 두바이금융센터 공격…신한·우리은행 지점 있지만 인명 피해 없어