최근 스포츠는 오심에 들끓었다. 지난 6월15일 서울 잠실 넥센-LG전에서 최악의 오심이 나왔다. 1루 주자 오지환(LG)이 2루에 도달하기 전 2루수 서건창(넥센)이 공을 먼저 잡았지만, 2루 심판은 세이프로 판정했다. 시야가 가린 것도, 판단이 어려운 상황도 아니었다. 감독이 항의했지만 번복되지 않았다. 팽팽한 투수전을 이어가던 경기는 순식간에 8-0으로 바뀌었다.

오심은 심판의 잘못이다. 경기를 망쳤고, 승자의 기쁨을 앗아갔다. 넥센이 연패를 끊을 수 있던 기회를 빼앗은 것일 수도 있다. 공 하나에 경기 전체가 달라지는 게 야구다. 넥센 벤치는 “괜찮다”면서도 흔들렸고, 음주 사건에 오심까지 겹쳐 6월20일 현재 7연패에 빠졌다.

‘신상털기’ 당한 넥센-LG전 2루심

오심 시비에 선수들은 마음을 다친다. 강한 척해도 여리다. “눈에 보이는 오심이 나오면 갖가지 생각이 다 든다”고 한다. 가장 먼저 떠오르는 게 보복성이다. “중계까지 되는 상황에서 일부러 잘못된 판정을 할 리는 없다”면서도 “혹시나 하는 생각이 드는 건 어쩔 수 없다”고 한다. “이전에 내가 뭘 잘못했는지 곱씹는 선수도 있다”고 했다.

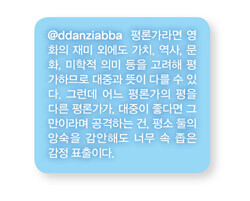

정작 오심을 한 심판도 멍이 든다. 오심을 하고 싶어 하는 심판은 없다. 미디어가 발달한 상황에서 일부러 오심을 하는 건 심판직을 내려놓겠다는 것과 다름없다. 그러나 오심을 하는 순간 야구팬들에게 매도당한다. 넥센전 심판은 이전 오심 영상까지 인터넷에 번지면서 ‘오심 심판’으로 낙인찍혔다. 개인정보까지 까발려지며 악플에 시달린다. 한 구단 관계자는 “오심 판정을 받으면 화는 나지만 심판이 인격모독까지 당하는 걸 보면 좋게 넘어가게 된다”고 했다. 그래서 오심으로 떠들썩한 이후 그라운드는 당분간 화기애애해진다. “서로 다치는 오심 사건을 빨리 넘어가려고 서로 더 잘해주기 때문”이라는 게 관계자의 설명이다.

너도 아프고 나도 아픈 오심이 반복되는 이유는 없다. 말 그대로 어쩌다 나오는 뭐에 홀린 판정이다. 그러나 따지고 들면 심판의 권위를 인정해주지 않는 환경과 판정을 즉각 번복하지 않는 우리나라 특유의 엇나간 권위 의식과 연결해볼 수도 있겠다.

심판은 집중력을 요하는 직업이다. 3시간 넘는 경기 내내 집중해야 한다. 찰나의 순간도 놓치면 안 된다. 눈만 깜빡여도 중요한 순간을 놓칠 수 있다. 경기가 끝나면 머리까지 지끈거린다. “장마철이나 무더운 날에는 사고가 더 자주 일어난다”고 했다. 다치는 일도 다반사다. 주심은 몸을 보호하려고 발등과 가슴, 심지어 낭심 보호대까지 착용하지만 소용없다. “공을 많이 맞아 목 아래 쇄골 사이가 1~2cm 벌어진 심판”도 있다. 배탈이 날까 음식도 가려 먹는다. 그렇다고 경기 전 정신을 가다듬을 공간이 있는 것도 아니다. 몸을 풀 만한 공간이 없어 복도에서 스트레칭을 한다. 오랜 시간 평정심을 잃지 않아야 하는 직업이지만, 그를 위해 마련된 편의시설은 열악하다. 방법은 스스로 하는 눈마사지 정도다.

이런 환경에서 심판들은 스스로 귄위를 지키려고 싸운다. 문제는 판정을 번복하는 건 심판의 권위를 깎아내리는 일이라는 일부의 잘못된 자존심에서 비롯된다. 심판도 사람이니 실수할 수 있다. 오심률 제로인 심판은 모르긴 몰라도 없다. 그러나 한국 심판들은 오심을 잘 번복하지 않는다. 사과하는 경우도 드물다. 이번 오심 사건 다음날 심판위원장이 더그아웃까지 찾아가 염경엽 감독에게 사과한 일을 두고 한 구단의 프런트는 “야구판에서 일하면서 이런 경우는 처음 본 것 같다”고 했다. 오심 시비가 붙으면 대부분 항의한 선수가 심판실을 찾아가 사과한다. 선후배 사이가 엄격한 한국 스포츠는 그게 미덕이다.

심판들은 오심을 막으려고 자체적으로 노력한다. 경기 시간 동안 심판 대기실에서는 대기심과 심판위원장이 모니터링하며 판정을 따로 체크한다. 3년 전부터는 경기가 끝난 뒤 자체 판독으로 고과평점을 매긴다. 점수가 낮으면 연봉 삭감 등 제재를 받는다. 한국야구위원회도 지난 시즌 뒤 미국에서 투구 궤적 시스템을 들여와 정확한 스트라이크 판정을 내리도록 돕고 있다. 그러나 근본적인 해결책은 아니다. 최저 연봉이 2천만원대라는 소리도 나오는 그들의 연봉을 깎으면 그만큼 자존감도 떨어진다.

판독 시간 몇 분에 경기 흐름 안 끊긴다

심판도 구단도 인정하는 대비책이 필요하다. 넥센 오심 사건 이후 비디오 판독을 확대하자는 주장이 힘을 받는 것도 그런 이유다. 프로야구는 2009년부터 홈런과 파울 타구 판정에 대해 비디오 판독을 허용하고 있다. 기계라고 다 옳을까마는, 육안보단 정확하다. 눈에 보이는 오심은 비디오 판독을 하면 불필요한 오해를 줄일 수 있다. “경기가 늘어진다” “아웃과 세이프까지 비디오에 맡기면 심판이 필요 없다”는 반대 의견도 있지만, 빠른 공격이 이어지는 종목이 아닌 이상 몇 분 지연된다고 재미에 영향을 주진 않는다. 히딩크 전 한국 축구대표팀 감독의 말처럼 “판정에 걸리는 단 몇 초만 참으면 큰 아픔을 줄일 수 있다”.

어쨌든 이번 오심 사건도 좋게 마무리됐다. 늘 그렇듯 손에 손잡고 화해했다. 그래서 그들은 앞으로 행복하게 잘 살까? 스포츠가 아무리 ‘각본 없는 드라마’라 해도 현실은 현실이다. 같은 일을 반복하지 않겠다고 다짐해봤자, 근본적인 변화가 없다면 같은 일은 또 일어난다. 왜? 한국 스포츠에선 좋은 게 좋은 것이기 때문이다.

남지은 기자 한겨레 스포츠부

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

태진아 “전한길에 법적 대응”…일방적으로 콘서트 참석 홍보·티켓 판매

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

‘어디서 본 듯한’....국힘 이정현 야상 점퍼 ‘시끌’

‘모든 수입품’에 15% 관세…세계 무역질서 뒤엎은 트럼프

![[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소 [단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717357343273_20260222501198.jpg)

[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

‘2관왕’ 김길리, ‘설상 종목 첫 금’ 최가온 제치고 한국 선수단 MVP 올라

값싼 드론 앞세운 인간 사냥…우크라이나에는 ‘후방’이 없다

내란 특검 “홧김에 계엄, 가능한 일인가”…지귀연 재판부 판단 ‘수용 불가’

![“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt] “저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0212/20260212504997.jpg)

“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]