잭팟이 터졌다. 실리콘밸리 얘기다. 주인공은 ‘와츠앱’이다. 와츠앱은 스마트폰에서 쓰는 모바일 메신저다. ‘카카오톡’이나 네이버 ‘라인’과 비슷하다. 이 와츠앱을 서비스하는 회사를 페이스북이 인수했다. 2월21일 이 소식이 알려지자 세계는 경악했다. 인수 금액은 190억달러, 우리돈으로 20조원이었다. 헐, 2천억원도 아니고.

구글이 2011년 8월 모토롤라를 인수할 때 낸 돈은 125억달러(약 13조원)였다. 한때 세계 제일의 휴대전화 제조사였던 노키아는 마이크로소프트에 72억달러에 팔렸다. 이 둘을 합해야 겨우 와츠앱에 버금간다. 이 금액은 네이버와 삼성생명 시가총액과 맞먹으며, LG전자 시가총액의 2배 규모다.

페이스북이 창업 5년차, 직원 수 50명 남짓한 꼬마 벤처기업에 천문학적인 돈을 지른 까닭은 무엇일까. 와츠앱은 최근 4년간 페이스북은 물론 인스타그램이나 스카이프, G메일보다 훨씬 가파른 성장세를 보였다. 한 달 동안 와츠앱을 실제 쓰는 이용자는 4억5천만 명, 이 가운데 70%는 하루도 거르지 않고 접속한다. 지금도 하루에 100만 명씩 와츠앱 이용자는 늘고 있다.

와츠앱을 만든 두 창업자의 사연은 이 드라마에 극적 요소를 더한다. 공동창업자 가운데 한 명인 얀 코움은 우크라이나 출신 이민자다. 코움은 우크라이나 키예프의 외곽 빈민가에서 태어났다. 집에는 따뜻한 물도 나오지 않았다. 겨울엔 영하 20℃ 추위 속에 주차장을 가로질러 공동화장실에 가야 했다. 아버지는 1997년 사망했고, 베이비시터로 돈을 벌던 어머니는 2000년 암으로 그의 곁을 떠났다.

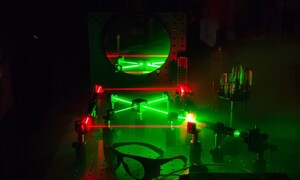

왓츠앱 홈페이지 이미지

삶의 전환점을 마련해준 건 야후였다. 독학으로 익힌 컴퓨팅 기술을 밑천 삼아 아르바이트를 하던 회사에서 코움은 당시 야후 직원이던 브라이언 액턴을 만났다. 둘은 야후에서 7년을 함께 일한 뒤 같은 날 사표를 냈다. 와츠앱 신화가 싹튼 날이었다.

또 다른 공동창업자인 액턴의 이력도 재미있다. 그는 와츠앱을 창업하기 전, 이른바 ‘대기업’에 지원했다 떨어졌다. 그를 떨어뜨린 곳은 페이스북이었다. 액턴은 그때 트위터에 이렇게 썼다. “페이스북이 날 떨어뜨렸어. 환상적인 사람들과 연결될 수 있는 멋진 기회였는데. 내 삶의 다음 모험을 기대해야지.” 그보다 몇 달 앞서 트위터 문을 두드렸다가 쓴맛을 봤을 때도 그는 낙담하지 않았다. “괜찮아. 출퇴근 시간도 오래 걸렸을 거야.”

코움과 액턴은 곧 자신들의 꿈을 담은 회사를 창업했다. 그들은 2009년 와츠앱을 만들면서 원칙을 세웠다. 메신저 기능 외엔 한눈팔지 않는다. 이용자의 개인정보는 철저히 보호한다. 정부 감시 속에서 유년기를 보낸 코움은 자신의 회사와 서비스만큼은 정직하고 투명하게 만들고 싶어 했다.

와츠앱은 2012년 6월18일 블로그에 올린 ‘우리가 광고를 팔지 않는 이유’란 글에서 이렇게 말했다. “우리는 사람들이 꼭 필요로 하는 서비스를 제공하고 싶었다. 그러기 위해서 광고 없이 소비자에게 정직한 요금을 부과하는 방법을 선택했다. 광고가 우리 삶에 끼어들면 우리 모두는 판매되는 제품이 된다.”

와츠앱을 인수한 마크 저커버그의 태도도 화젯거리다. 저커버그는 2012년 코움에게 먼저 연락해 인수를 제안했다가 거절당했다. 그러나 그는 코움과 꾸준히 연락하며 친분을 쌓았다. 저커버그는 와츠앱이 최고의 모바일 서비스가 될 것임을 확신한다며 이들을 끊임없이 북돋웠다. 2014년 2월14일 밸런타인데이 저녁, 전세계 정보기술(IT) 역사상 가장 큰 계약이 마침내 성사됐다.

부러웠다. 정직하고 우직한 청년 기업에 상식을 뛰어넘는 가치를 과감히 지급하는 젊은 사업가와, 대박을 터뜨린 기업에 ‘행운’이 아니라 ‘실력’을 인정하고 갈채를 보내는 사람들. ‘대기업’ 입사 실패의 좌절을 딛고 당당히 홀로서기에 성공해 그 회사에 멋지게 한 방 돌려준 벤처 창업자. 눈앞의 이익에 조급해하지 않고 서비스의 본질에 집중하며 뚜벅뚜벅 나아간 기업가정신에 대한 정당한 보답. 금전 득실을 따지기에 앞서 서비스 철학을 공유하는 인수·합병 문화…. 이런 밑거름이 켜켜이 쌓여 오늘날 페이스북의 ‘통 큰 쇼핑’을 탄생시킨 것 아닐까. 앞으로도 더 많은 성공 신화를 싹 틔울 그 단단한 토양이 눈물나게 부러웠다.

자, 이제 애플이 보여줄 차례다. 테슬라는 준비됐는가.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘파면’ 김현태 극우본색 “계엄은 합법…문형배는 조작범” 궤변

구치소 김건희 “공책에 편지·영치금 주신 분들 이름 적으며…”

이 대통령 또 “연명치료 중단하면 인센티브 주자” 제안

‘법정 난동’ 이하상 변호사 감치 집행…서울구치소 수감될 듯

![[속보] 이 대통령, ‘KBS 이사 7인 임명 취소 판결’ 항소 포기 [속보] 이 대통령, ‘KBS 이사 7인 임명 취소 판결’ 항소 포기](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0203/53_17701039320952_20260203503032.jpg)

[속보] 이 대통령, ‘KBS 이사 7인 임명 취소 판결’ 항소 포기

장동혁, ‘한동훈계’도 솎아내나…조정훈 인재영입위원장 임명에 ‘시끌’

![‘4398번’ 지금도… [그림판] ‘4398번’ 지금도… [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0203/20260203503629.jpg)

‘4398번’ 지금도… [그림판]

전한길, 귀국하자마자 “윤석열 절연하면 장동혁 버릴 것”

정청래표 ‘1인1표제’ 통과…한고비 넘었지만 낮은 찬성률 ‘부담’

‘분양가 18억’ 신혼 청약 당첨자 “6·27 규제로 집 못 사”…국가에 손배소