애플이 한국에 한가위 선물을 쐈다. 우리 시간으로 9월19일, 정확히 한가위에 맞춰 공개한 새 모바일 운영체제(OS) ‘iOS7’ 얘기다.

iOS7은 여러모로 진보된 OS다. 가장 큰 변화는 ‘디자인’이다. 애플은 iOS6까지 사물의 실제 모양을 본뜬 디자인을 아이콘이나 이미지에 적용했다. 실제 사진기 모양을 최대한 살려 ‘카메라’ 응용프로그램(앱) 아이콘을 만드는 식이다. 이런 디자인을 ‘스큐어모피즘’이라고 부른다. 디자인이 실제 대상을 충실히 투사했기에 눈에 착 감기듯 편안한 느낌을 준다.

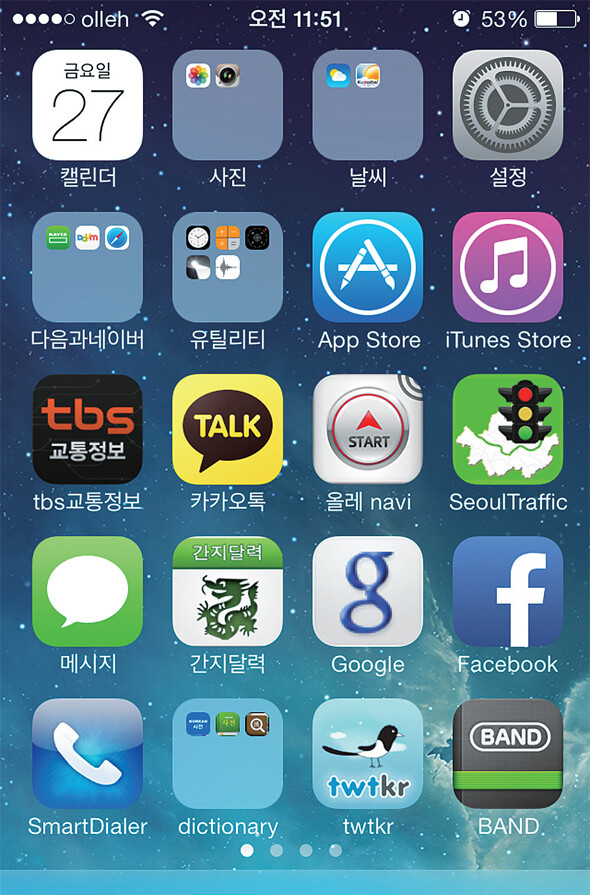

애플이 한가위에 맞춰 공개한 새 모바일 운영체제(OS)‘iOS7’으로 업데이트한 아이폰 메인 화면.

새 단장을 한 iOS7에서 iOS6 디자인은 흔적조차 없다. iOS7은 화려하면서 단순하다. 파스텔톤 색상은 지나치다 싶을 만큼 화려하고 튀는데, 전체 디자인은 선 몇 줄로 간결하게 표현한 느낌을 준다. 흔히 하는 말로 ‘미니멀리즘’을 도입한 것이다.

스큐어모피즘에서 미니멀리즘으로. 간단하고 유식하게 말하면, 이게 iOS7의 핵심 변화다.

디자인이야 개인 취향 문제이니, 어느 것이 더 낫다고 단정할 수 있으랴. 정작 문제는 다른 데서 튀어나왔다. 화려한 파스텔톤 색상과 과도한 그러데이션이 화를 불러온 게다.

애플 iOS가 구글 안드로이드 OS보다 뛰어난 점 가운데 하나는 ‘접근성’ 지원이다. 접근성이란 장애인도 비장애인처럼 주요 기능을 문제 없이 쓸 수 있는가를 따지는 일이다. 예컨대 화면을 볼 수 없는 시각장애인을 위해 손가락으로 화면을 누르면 해당 부위에 대한 음성 안내가 나오도록 하는 식이다. 애플은 iOS 초기 버전부터 다양한 접근성 기능을 제공해왔다. 2009년 국내에 아이폰3GS가 처음 나왔을 때 시각장애인들은 입을 모아 “아이폰만큼만 되면 쓰는 데 아무 문제 없다”고 말했다. 아이폰을 쓰는 장애인을 다수 만났을 때 이들 반응도 실제로 이랬다.

이런 접근성 기능 가운데 하나가 ‘고대비’다. 고대비는 글자색이나 배경색, 아이콘 등을 흑백 투톤으로 변경해주는 기능이다. 이 기능을 켜면 저시력자나 색소경도 색깔에 방해받지 않고 글자를 쉽게 알아볼 수 있다. 그런데 iOS7에선 이 고대비 기능이 사라진 대신, ‘대비 증가’란 기능이 덧붙었다. “일부 배경의 대비를 향상시켜 가독성을 증가시킨다”고 애플은 설명했는데, 오롯이 흑백으로 변환하진 못하다보니 실제 대비 효과는 iOS6보다 떨어진다. 그러다보니 가독성이 예전만 못하다는 반응이 줄을 이었다. 예컨대 흰 배경에 파란 글씨가 뜨면 제대로 알아보지 못하는 식이다.

자판 글꼴도 예전보다 무척 가늘어졌다. iOS7에선 기본 글꼴을 ‘볼드체 텍스트’로 설정하는 메뉴가 덧붙었지만, 자판 글꼴에는 적용되지 않는다. 페이스북에선 ‘메모나 메시지를 읽기엔 좋으나, 정작 자판으로 글자를 입력할 때 알아보기 어렵다’는 반응이 잇따랐다. 아예 설정 화면을 건드리지 못할 정도로 가독성이 떨어졌다는 평가도 나왔다.

iOS7이 접근성 기능을 무시했다고 비난하는 건 아니다. 기본 글꼴을 굵은 글꼴로 바꿔주거나 더 많은 점자단말기를 지원하는 등 개선사항도 여럿이다. 하지만 화려해진 iOS7 색상이 이를 방해한 꼴이 됐다. 애플 명성에도 덩달아 흠집을 남겼다.

국내에선 2007년 장애인 차별 금지 및 구제에 관한 법률이 제정됐다. 이 법에 따라 올해 4월부터는 개인 블로그나 홈페이지를 뺀 모든 웹사이트가 장애인 접근성을 의무 보장해야 한다. 그런데 정작 접근성을 잘 보장해온 애플이 iOS7에서 되레 역주행을 한 모양새다.

’그깟 장애인 몇 명을 위해 기업이 투자하는 게 옳은 결정인가’라고 반문하시려는가. 고층 빌딩에 엘리베이터와 더불어 계단을 설치하는 까닭을 생각해보자. 정전이나 고장으로 엘리베이터가 고장나는 순간, 건물 속 모든 이들은 ‘고속 상승·하강 장애인’이 된다. 시끄러운 음식점에서 TV를 본다면 소리를 제대로 들을 수 있겠는가. 동영상에 ‘자막’ 기능을 반드시 넣도록 하는 건 청각장애인만을 고려한 결정이 아니다. 누구나, 상황에 따라 잠재적 장애를 겪을 수 있다. 접근성을 보장하는 일은 그래서 ‘배려’가 아니라 ‘의무’다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

이정현 “조용히 살겠다…내 사퇴로 갈등 바라지 않아”

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

오세훈 미등록, 이정현 사퇴…난맥상 국힘, 장동혁 대표 선택은

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

오세훈 언급한 ‘혁신 선대위원장’ 누가 거론되나?

미 “모즈타바 외모 훼손됐을 것…다음주 이란 매우 강하게 타격”

“이정현 전화는 꺼져” 장동혁, 오세훈에 “공천은 공정이 생명”

홍익표 정무수석 “여당이면 여당답게 일 처리 했으면”

이하상 “특검 안 나온 재판은 불법” 트집…재판장, 17초 만에 “기각”

이란전 안 풀리자…백악관 “가짜 뉴스 CNN” “망해가는 NYT” 비난