2008년 경제위기는 중산층 가정에 심각한 타격을 입혔다. 집값이 떨어지고 실직을 하면서 중산층에서 탈락하는 사람이 늘었다. 2009년 이후 미국 뉴욕 월가에서 ‘아메리칸드림은 끝났다’는 시위가 이어졌다. REUTERS

중산층은 열망한다. 안정된 직장과 적정한 월급과 든든한 보험과 자녀의 진학과 안전한 은퇴가 지속되기를 열망한다. 중산층이기를 열망하는 사람도 자신을 중산층으로 여긴다. ‘아메리칸드림’은 달리 말하면 ‘중산층의 꿈’이다. 다수에게 ‘아메리칸드림’은 빌 게이츠가 되겠다는 야망이 아니다. 대개 ‘지속 가능한 평범함’을 의미한다.

버락 오바마 정부의 중산층 태스크포스팀(위원장 조지프 바이든 부통령)의 보고서 (Middle Class in America)(2010년 1월)의 첫 페이지는 2005년 의 조사를 인용하며 시작한다. “오직 1%만이 자신을 상류층이라 말했고, 7%만이 자신을 하류층이라고 응답했다. 나머지는 중산층(Middle Class) 아니면 노동계급(Working Class)이라고 응답했다.” 지구상에서 가장 두꺼운 중산층을 자랑하던 미국은 중산층의, 중산층에 의한, 중산층을 위한 나라였다.

이렇게 많은 이들이 스스로 중산층이라고 생각했던 사회였기에, 은 중산층의 정의가 소득에 한정되지 않고 ‘열망’(Aspirations)이 중요하다고 지적한다. 그렇다면 중산층의 열망은 무엇인가? 은 주택 소유, 의료보험, 두 대의 자동차, 자녀의 대학 교육, 휴가 그리고 은퇴자금, 6가지를 중산층의 열망으로 꼽았다. 그리고 “미래에 대한 기대”를 강조한다. 더 나은 내일에 대한 기대가 있어야 스스로를 중산층으로 여기게 된다는 것이다.

미국 네바다주 라스베이거스에 사는 한국인 이민자 정재원(43)씨는 휘황한 라스베이거스 중심가 뒤 한적한 거리에서 카센터(미국에서는 ‘보디숍’(Body Shop)이라고 한다)를 운영한다. ‘컬리전 서비스 센터’(The Collision Service Center)를 운영하는 그는 아메리칸드림을 실현했다.

스위스에서 유학하다 1998년 미국으로 이주한 그는 대학을 다니면서 일했다. 대학에서 호텔경영학을 전공하다 중고차 매매로 진로를 바꿨다. 그는 “호텔에서 일해 월급 3천달러(341만원·이하 2015년 10월23일 환율로 계산)를 받아 생활하면 남는 것이 없다”고 말했다. 직장에 다니던 그는 우연한 기회에 중고차를 수리해 팔아서 700달러(80만원)의 수입을 올렸다. 그는 “이거다 싶었다”고 돌이켰다. 당장 라스베이거스 근처 작은 도시로 가서 가건물에 간판을 세우고 중고차 매매상을 차렸다. 그는 “그렇게 자격증을 얻어 라스베이거스 경매에 괜찮은 중고차를 팔았더니 한 대에 2천달러(228만원)씩 남았다”며 “한 달에 2만5천달러(2845만원)를 벌 만큼 경기가 좋았다”고 말했다. 미국 경제가 호황을 누리던 클린턴 시대였다.

2008년 서브프라임 모기지 위기가 찾아왔다. 다행히 그는 자동차 수리에서 활로를 찾았다. 그는 “중산층의 ‘하’ 정도 된다”고 했지만, 한 해에 6만달러(6828만원) 넘게 개인 세금을 낼 만큼 넉넉한 수입을 올린다. 월세 2천달러(228만원)의 집에 살면서, 4인 가족의 의료보험료로 1100달러(125만원)를 낸다. 피아노를 배우고, 수학 과외를 하는 11살, 14살 자녀의 사교육비로 한 달에 1200달러(137만원) 정도를 낼 만큼 교육에 대한 열의가 높다. 그는 “아이들이 수학경시대회에 나갈 만큼 성적이 괜찮다”며 웃었다. 이렇게 사업적 감각을 가지고 성실히 일한 덕분에 안정된 생활을 누리는 그에게 불안이 뭐냐고 물었다. “외롭죠. 마음을 털어놓을 사람이 가족밖에 없어요.” 이렇게 성공한 그는 “유학생 시절에 좋은 사람을 만난 행운을 누렸다”며 “그래도 아직 미국에선 열심히 일하면 기회는 있다”고 말했다.

한국인 이민자 정재원씨는 미국 네바다주 라스베이거스에서 정착에 성공했다. 그는 중고차 매매에서 자동차 수리로 전업하는 재빠른 감각으로 2008년의 위기를 극복했다. 신윤동욱 기자

이렇게 ‘지속 가능한 평범한 삶’을 위해 태평양을 건너온 이들이 로스앤젤레스(LA) 한인타운의 서울국제공원으로 모여들었다. ‘제42회 로스앤젤레스 한인축제’가 열린 10월3일, 서울국제공원은 마치 경기도 어디쯤에 있는 장터처럼 시끌벅적했다. 자동차부터 떡볶이까지, 다양한 판매대와 홍보관이 가득한 장터에 들어서면 가장 먼저 지나는 곳은 다국적 보험회사 진열대다. 여기를 지나면 팸플릿 ‘사회보장(Social Security) 혜택 안내’가 눈에 띈다.

미국인이 은퇴(63~65살) 뒤에 받는 사회보장연금을 설명한 팸플릿은 “우리는 모두 은퇴시를 위해 사회보장에 의존하고 있다”라고 시작한다. “사회보장 프로그램은 1929년 주식시장의 붕괴와 은행의 도산으로 많은 미국인의 퇴직을 대비한 저축액이 증발했던 대공황 이후 노인 빈곤 문제를 완화하는 수단으로 시작됐다”는 친절한 설명도 있다.

팸플릿에 따르면, 2014년 은퇴자의 월평균 사회보장 수당은 은퇴한 부부의 경우 2111달러(240만원)다. 미국인은 연금을 위해 착실히 세금을 내고 신용점수(Credit)를 쌓는다. 보험회사가 정작 알리고 싶은 내용은 팸플릿 옆에 배치된 전단지에 있다. “배우자가 사망하는 경우, 당신의 사회보장 소득은 어떻게 될까요?” 전단지는 남편이 숨지면 사라지는 연금을 설명한 다음에 “모자라도록 내버려두지 마세요”라고 경고한다. “미리 준비한 생명보험으로 사회보장연금 손실을 방지할 수 있다”는 것이다. “지금 연금이 줄거나 세금을 올려야 한다는 정부의 편지가 오고 있지만 많은 이들이 읽지 않고 있어요.” 중산층의 불안을 자극하는 보험설계사의 설명도 공식처럼 이어졌다. 의료보험 가입을 받는 ‘오바마케어’ 부스도 있었다.

미국은 넓고 중산층은 다양하다. 태평양 연안의 대도시 LA는 중산층이 감당하기에 버거운 생활비가 든다. LA 센추리 지역에 사는 브라이언 후퍼(35)는 전자통신 업체에서 일하면서 월급 6천달러(682만원) 정도를 받는다. 세금을 제하면 4500달러(512만원) 남짓 집으로 가지고 오지만 세 가족이 사는 방 2개짜리 아파트의 월세만 1800달러(205만원)가 든다. 여기에 자동차 2대의 할부금 등으로 한 달에 800달러(91만원)가 든다. 나머지 돈으로 빠듯하게 생활한다. 그나마 고용주가 제공하는 의료보험이 있어서 다행이지만, 자녀의 학자금을 위해 저축하기는 어렵다.

싱크탱크 스트랫포(STRATFOR) 설립자 조지 프리드먼은 보고서 (The Crisis of the Middle Class and American Power)에서 평균적 미국인 ‘애버리지 조’(Average Joe)의 위기를 통계로 드러냈다. 그는 “2011년 미국인의 연간 중간소득은 4만9천달러(5576만원)다. 물가 상승을 감안하면 1989년 중간치보다 작고, 2000년 중간치보다 4천달러(455만원)가 낮다”고 전한다.

미국의 중산층 위기를 고발한 (부키 펴냄)의 저자 톰 하트만은 “괜히 복잡한 수치를 들이댈 필요도 없다. 주변에 널린 게 중산층에서 밀려난 사람들일 테니 말이다”라고 썼다. 그의 책에서 하나 사례를 전한다. “밥은 전문대 졸업 후 지난 5년간 세 군데서 일하고 있다. 서점 정규직 직원으로 근무를 마친 뒤 파트타임 일을 두 가지나 한다. 일주일에 60시간씩 일하지만 아파트 월세 내기도 빠듯하다. 당연히 건강보험료를 부담할 여력이 없다. 그저 천식이 악화되지 않기만 바라고 있다.”

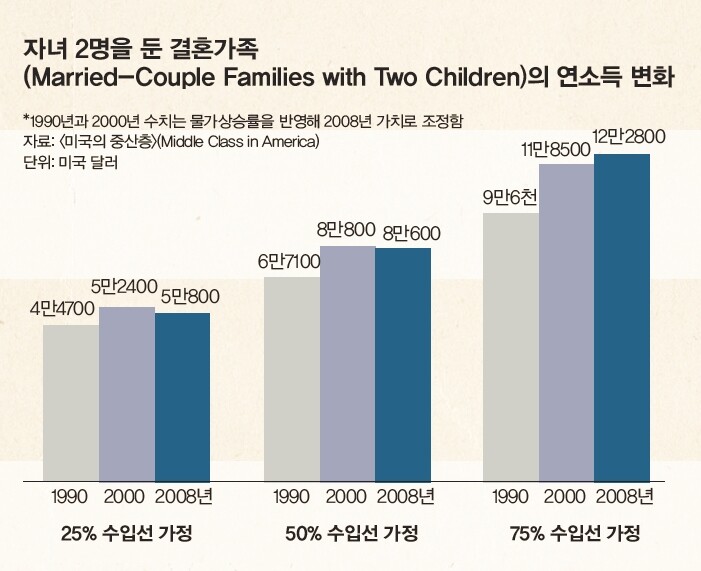

보고서 은 ‘자녀 2명을 둔 결혼가족’(Married-Couple Families with Two Children)의 1990년부터 2008년까지 소득을 추적했다. 소득분포에서 정확히 중앙값(Median·50%선)인 결혼가족의 수입은 물가 상승을 감안하면 2000년 8만800달러(9195만원)에서 2008년 8만600달러(9172만원)로 조금도 오르지 않았다(그림 참조). 1990년과 비교하면 소득이 20% 늘었지만, 노동시간도 3568시간에서 3747시간으로 5% 늘었다. 은 “불행히도 중산층의 삶을 유지하는 데 드는 비용은 더욱 빠르게 올랐다”고 진단한다. 1990년부터 2008년까지 물가상승률만 반영해도 집값은 56%, 의료보험료는 155%, 공립대학 학자금은 60% 올랐다. 그래서 보고서는 “같은 가정이면 삶의 질이 떨어졌다. 중산층으로 살기가 20년 전보다 오히려 어려워졌다”는 결론에 이른다.

전산화·기계화가 미국을 비롯한 선진국에서 빠르게 진행되면서 저임금 노동자와 고도의 전문직 일자리는 늘어났지만 중간기술을 가진 노동자의 일자리는 줄었다. 2008년 경제위기 이후 재정이 악화된 각 주정부가 공공부문 일자리를 줄이면서 특히 흑인 노동자의 타격이 컸다. 공공부문의 흑인 비율은 20%로 높다. 공장의 구조조정으로 블루칼라 노동자들이 일자리를 잃었지만, 여전히 미국의 노동조합 조직률은 선진국 중 최하위다. 그래서 연령 차별 금지가 제도화돼 있고, 고령자 우대 제도가 강한 미국에서 “차라리 복지수당을 받는 노인으로 살기가 속 편하다”는 중산층의 푸념이 나온다. 저소득층 노인 부부가 각각 600~700달러(68만~80만원)의 복지수당을 받고, 월세 200달러(23만원)의 임대주택에 함께 살면서 각종 고령자 혜택을 누리는 편이 차라리 편하단 것이다.

이렇게 무너지는 미국의 중산층은 선거 때마다 이슈였다. 버락 오바마 대통령이 2009년 취임하자마자 중산층 태스크포스를 구성한 것도 위기감을 반영한 것이었다. 그의 당선자 시절 구호는 “강한 미국, 강한 중산층”이었다. 또다시 올해 1월20일 오바마 대통령은 ‘공정한 기회’(Fair Shot), ‘공정한 분배’(Fair Share)를 강조하며 중산층 회복을 역설했다. 미국 민주당의 대선 후보 힐러리 클린턴은 이날 트위터를 통해 “중산층 강화의 약속을 지키자”고 호응했다.

그러나 2015년 5월11일치 기사는 “2016년 대선 후보들에게서 중산층이라는 단어가 사라지고 있다”고 진단했다. 이 기사에서 세라 엘우드 워싱턴대학 교수는 “미국적 정체성의 핵심이었던 중산층이란 단어에 대한 문화적 합의가 사라지고 있다. 우리는 더 이상 그 (중산층의) 조건들을 설명할 공통의 언어를 가지고 있지 않다”고 지적했다. 데이비드 매들랜 미국진보센터(The Center for American Progress) 경제정책 총괄은 “이전에 중산층이라는 단어는 모두를 상징했지만, 이제는 도달 가능한 것으로 느껴지지 않는다”고 말했다. 시카고 교외의 중산층 가정에서 자란 대선주자 힐러리 클린턴이 중산층 복원을 역설해도 ‘아메리칸드림’이 손에 잡히지 않는 이유다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘사법개혁 3법’ 통과 앞…시민단체들 “법왜곡죄, 더 숙의해야”

‘윤석열 출국금지’ 국회 보고했다고…박성재 “야당과 결탁했냐” 질책

배현진 지역구 공천, 중앙당이 하기로…친한계 공천권 제한

전한길은 ‘가질 수 없는 너’…가수 뱅크도 윤어게인 콘서트 “안 가”

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

서울중앙지법 부장판사가 대낮 음주운전…감봉 3개월

트럼프 “대법 결정으로 장난치는 국가, 훨씬 더 높은 관세 부과” 경고

![그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판] 그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0223/20260223503467.jpg)

그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판]

이 대통령 “나의 영원한 동지 룰라”…양팔 벌려 꽉 껴안아

김혜경 여사·브라질 영부인, ‘커플 한복’ 맞추고 친교 활동