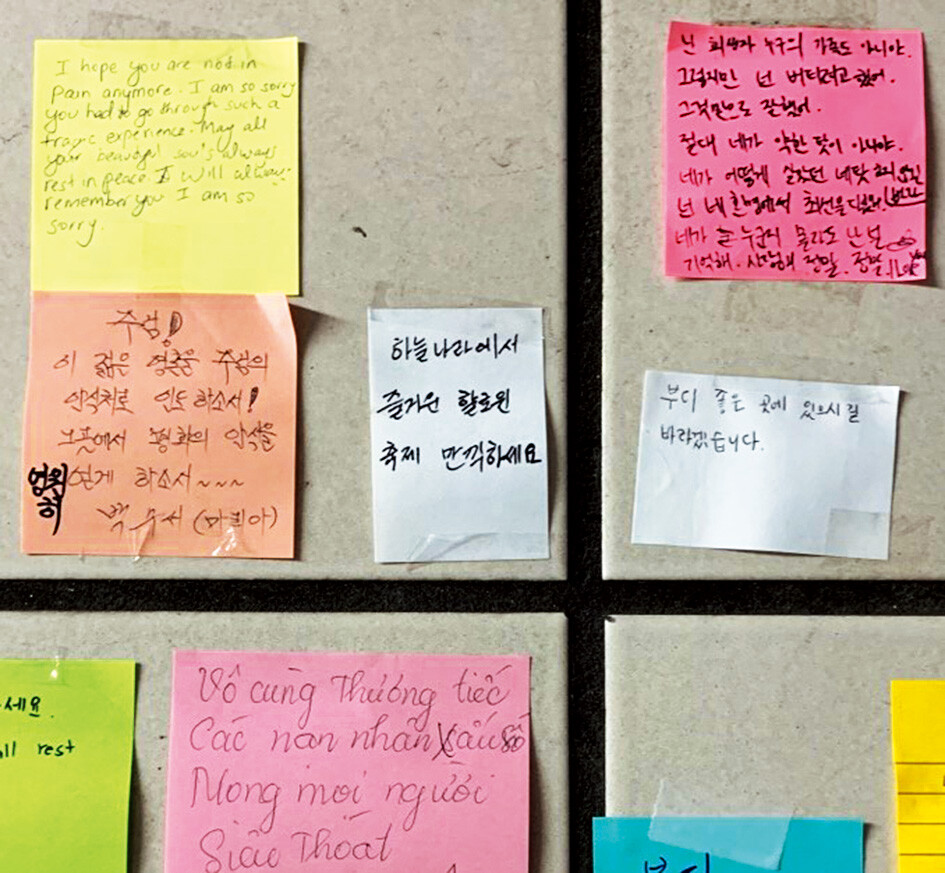

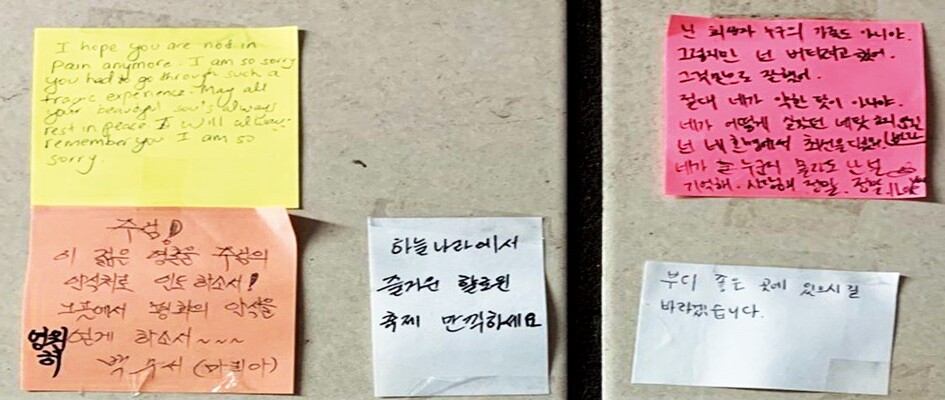

서울지하철 이태원역 벽에 붙은 시민들의 메모.

“하지만 아이들은 가장 안전한 곳에서도 쏘다니지 않는다. 만에 하나 끔찍한 일이 벌어질지도 모른다는 부모들의 두려움 때문에 (…) 아이들은 확실히 벌어질 멋진 일들을 경험할 기회를 박탈당한다. 나는 어릴 때 마구 쏘다니면서 자립심을, 방향 감각과 모험 감각을, 상상력을, 탐험의 의지를, 길을 살짝 잃었다가도 곧 돌아가는 길을 알아내는 능력을 길렀다. 우리가 어린 세대를 가택연금에 처한 결과가 어떨지 걱정스럽다.”

지금, 리베카 솔닛의 책 <길 잃기 안내서>를 다시 꺼낸다. 3년 만의 ‘노마스크’ 핼러윈을 맞아 서울 이태원 거리를 나섰던 사람들을 걱정하면서, 그리고 이들을 향해 칼이 되는 말을 던지는 사람들을 생각하면서. “누가 칼 들고 협박했냐”(누칼협)는 인터넷 밈(Meme)이 이태원 참사와 관련한 기사와 영상에 댓글로 달리고 있다. ‘독립운동한 것도 아니고, 놀러 갔다가 사고를 당했으면서 왜 참사의 희생자로 봐야 하냐’는 주장이다. 나는 여기에 ‘길 잃을 수 있는 사회’에 대한 이야기를 들려주고 싶다.

핼러윈이 대체 뭐길래, 이태원 거리에 젊은이들이 몰렸을까? 그것도 괴상한 분장을 잔뜩 하고선. 하지만 바로 그 괴상함 때문이었다. 마녀나 좀비처럼 꾸민 건 정말 그렇게 되고 싶어서가 아니라, 그만큼 기존의 자기 모습에서 멀리 벗어나볼 수 있어서다. 가짜 피를 바른 건 정말 피 흘리고 싶어서가 아니라, 내 세계의 경계를 찢어내는 해방감과 취약함을 안전하게 누릴 수 있어서다. 핼러윈의 이태원은 오히려 이상한 모습일수록 까르르 웃어주거나 멋있다고 환대해주는 곳이었다. 또 길 곳곳에서 불쑥불쑥 무서운 분장을 한 타인들을 마주칠 때면, 사탕을 건네거나 함께 사진을 찍으며 낯섦에 대한 두려움을 즐거움으로 바꿀 수 있었다. 그간 사회적 거리두기 기간이 길었던 만큼 이번 핼러윈은 사람들에게 마음을 여는 위험을 감수해도 된다는 사회적 신뢰를 회복할 기회이기도 했다.

사실 어느 정도의 위험을 감수하는 낙관성은 핼러윈뿐 아니라, 민속놀이든 여행이든 스포츠든 방식만 다를 뿐 모든 놀이의 공통 전제다. 하지만 어떤 위험이라도 개인이 감당해야 한다는 ‘누칼협’은 그런 낙관성을 차단한다. 그리고 국가에 책임을 묻지 말라는 의도와 달리, 역설적으로 그에 대한 문제제기다. ‘이 국가는, 사회는, 그리고 나는 당신의 안전에 상관하지 않아’라는 뜻이니까.

스스로에게 온전히 권한을 가진, 그래서 어떤 크기의 위험도 감당할 수 있는 개인이 있긴 할까. 영국의 지리학자 질리언 로즈는 <사랑의 작업>(Love’s Work, 국내 미출간)에서 이렇게 말했다. “어디에도 매이지 않은 영혼은 경계가 완전히 굳어진 사람만큼 미쳐 있다.” 결국 누구에게도 기대지 않는 사람은 고립된 상태다. 고립된 시민들의 사회는 안전을 장담할 수 없는 사회이고, 누가 칼 들고 협박할까봐 누구도 놀지 못하는 국가이다. 정말 매번 내 앞의, 옆의 사람이 칼 들지 모른다고 생각하며 살아야 한다면 어떻게 미치지 않을 수 있을까?

지금이라도 늦지 않았다. 고통에 대한 선긋기와 조롱의 마음을 버리고, 다시 자유롭게 길 잃을 수 있는 거리를 복원할 방안을 떠올리고, 거기에서 함께 놀 수 있는 힘이, 바로 당신에게도 있다.

글·사진 도우리 작가·<우리는 중독을 사랑해> 저자

*필자의 일상 속 중독기를 소개한 ‘청춘의 겨울’에 이어 지금 여기의 문화를 분석하는 ‘청춘의 봄비’를 시작합니다. 같은 비라도 어디에 내리느냐에 따라 풍경과 수해로 나뉘는 것처럼 흥미롭지만 누군가에게는 불편할 이야기를 들려주려 합니다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

특검, 이상민 징역 15년 구형…언론사 단전·단수 지시 혐의

“윤석열, ‘사형’ 훈장으로 여길 것”…서울대 로스쿨 교수 경고

“집 가서 뭘 하겠냐”던 윤석열, 추가 구속했다며 재판부 기피 신청

‘뒤늦은 반성’ 인요한 “계엄, 이유 있는 줄…밝혀진 일들 치욕”

“임무 완수, 멋지지 않나”…김용현 변호인, 윤석열 구형 연기 자화자찬

‘케데헌’ 골든글로브 2관왕…한국어로 “엄마, 사랑해!”

트럼프 ‘그린란드 야욕’에…EU 국방수장 “미군 대체할 유럽군 만들자”

“머리 터지는 느낌”…미군, 숨겨둔 ‘음파 무기’로 마두로 잡았나

관세로 장사 망치고, 공무원들은 내쫓겨…‘일상’ 빼앗긴 1년

![[단독] ‘검찰도 내사 착수’ 알게 된 김병기, 보좌관 폰까지 “싹 다 교체 지시” [단독] ‘검찰도 내사 착수’ 알게 된 김병기, 보좌관 폰까지 “싹 다 교체 지시”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0111/53_17681320293875_20260111502187.jpg)

[단독] ‘검찰도 내사 착수’ 알게 된 김병기, 보좌관 폰까지 “싹 다 교체 지시”

![[단독] 서울시가 세운3-2·3구역 용적률 올리자, 한호건설 예상수익 1600억→5200억원 [단독] 서울시가 세운3-2·3구역 용적률 올리자, 한호건설 예상수익 1600억→5200억원](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0109/53_17679679801823_20260108503886.jpg)

![마침내 극우에 표 던진, 공장노동자 내 어머니 [21이 추천하는 새 책] 마침내 극우에 표 던진, 공장노동자 내 어머니 [21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0102/20260102502102.jpg)