“청와대에서 함 와보라카는데요.” 어느 날 아침 툭 뱉었다. 멀쩡하게 로펌을 잘 다니고 있는데 청와대에서 왜 오라 하는지 알 수 없었다. “가봐라, 들어오라카문.” 청와대가 변호사를 찾는다고 하니, 법률 상담할 일인가 싶었다. “직책을 받으러 가는 건 상상도 못”했다. 아들은 박근혜 대통령을 직접 만났다고 했다. “충성을 맹세하라데요.” 했느냐고 묻진 않았다. 며칠 뒤 아들은 청와대로 출근을 시작했다.

매일 아침 6시면 기사가 아파트 주차장에 차를 세우고 전화를 걸어 깨웠다. 밤 10시가 넘어 저녁을 못 먹었다며 “밥을 달라”고 하는 날도 잦아졌다. “밥 해먹이면 쓰러져 자고, 잠들면 일어나질 못”했다. 전화를 받곤 세수도 않은 채 양치만 하고 쫓기듯 출근했다.

“와? 김기춘이가 관두라 카드나”아들의 얼굴은 하루가 다르게 멍해져갔다. “아야, 니 얼굴이 왜 그렇게 계속 못돼지나? 힘드나, 검사하고 그거는 다르제?” 아들은 깊은 한숨을 내쉬더니 “와요, 만날 하는 일인데요” 할 뿐이었다. 더 묻지 못했다.

“오늘 청와대에 사표 냈심더.” 그날도 역시 툭 던졌다. 아들이 청와대에 간 이후 뉴스를 자주 보기 시작한 노모는 ‘정윤회 문건 유출 파동’을 얼추 알고 있었다. 두어 달 전부터 자주 고민을 토로하던 아들이었다. 혼잣말로 괴로워했지만, 고통은 고스란히 전달됐다. 한평생 보아온 아들, 누구보다 성정을 잘 알던 노모다. “흑백논리가 분명한 사람, 기면 기고 아니면 아닌 사람”이 정치판에 휩싸여 괜한 시름을 앓는다 싶었다. “아야, 잘했다. 이제 고마 좀 쉬어라.” 그래도 이번엔 한마디 더 물었다. “와? 김기춘이가 관두라 카드나.” 밖의 일을 도통 말하지 않던 아들은 그때 조금 속내를 비쳤다.

“자꾸 국회에 나가라고 하는데, 내 모르게 한 일을…. 것도 그렇고 민정수석이 국회가 부른다고 홀랑 나가버리면 앞으로도 니 나와라 너 나와라 할 때마다 계속 그래야 하는데…. 조직을 위해서도 안 되고 그런 선례를 만들 수도 없고….”

노모는 몇 마디 거들었다. “김기춘이 그놈이 지가 나가서 하지, 와 니보고 나가라쌓노. 정윤회고 3인방이고 그것들이 다 해먹은 거 아이가. 그거는 대통령도 다 아는 기 아이가. 그걸 꼭 민정이 나가서 해야 카나. 김기춘이가 나가면 안 되드나.”

아들은 그때 처음으로 김기춘에 대해 한마디 했다. “지도 살아남고 싶어서, 살아남으려고….” 딱 한마디였다. 하지만 “한평생 남에 대해 노닥거리지 않던” 아들의 말이었다. 김기춘이 지 살자고 아들한테 죽으라고 했다.

“니가 와 대구를 가노, 조윤선이는 서울에 있는 대학 안 갔나. 니는 와 대구로 내려간단 말이고.” 어머니는 한사코 말렸다. 꼿꼿한 자존심 빼면 내세울 게 없는 아들이 ‘항명 파동’으로 꺾여 통음(痛飮)의 상처를 지닌 채 고향으로 가는 게 영 탐탁지 않았다. “와요, 고향으로 내려가면 좋은 거제.” 아들은 늘 그렇듯 차가웠다. “팔도강산 부임지를 떠돌던 아들”은 아무 짐도 챙기지 않고 훌쩍 떠났다. 그러곤 11개월 뒤 그 “거목 같던 아들”은 ‘수첩’으로만 남았다. 겨우, 59살이었다.

아들의 죽음은 수습되지 않았다. 정신을 차릴 이유도, 기운을 내야 할 마음도 먹어지지 않았다. 엄마의 자부심이었던 아들. 멍하니 방 앞에서 울고, 물건들을 닦으며 “이렇게 가버리는 놈이 어딨노, 이런 불효가 어딨단 말이고” 고함을 질렀다. 흐트러지지 않은 이부자리를 보고 여러 번 기함을 했지만, 아들이 대구시립묘지에 누워 있다는 건 좀처럼 믿어지지 않았다.

그렇게 아들을 떠나보내고 3~4개월쯤 지났을 때, 그리 억울하게 죽었다면 ‘유서’라도 한 장 있지 않을까 하는 생각이 들었다. 워낙 고지식해서 집에선 컴퓨터도 안 쓰는 사람이었지만, 뭘 읽고 정리하는 걸 워낙 놓지 않던 사람이니 심경을 어디에라도 휘갈겨놓지 않았을까.

노모는 아들의 짐을 정돈하기 시작했다. 화장실에서 읽은 책들부터 서재에 있는 모든 책을 한 장도 빼놓지 않고 넘겨봤다. 며칠 새 엄지와 검지에 굳은살이 자리를 잡았다. 그렇게 모든 책을 넘겨보고 옷장을 열었을 때, 노란 보자기에 싸인 서류 뭉치와 수첩들을 발견했다. 검사 시절부터 작성한 수사기록과 업무수첩이었다. 업무수첩은 1994년부터 한 해도 거르지 않고 있었다.

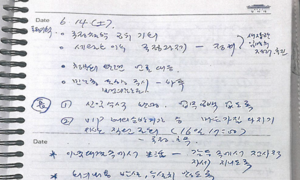

노모는 최근 것부터 찾았다. 청와대에 다닌 8개월 동안 아들에게 무슨 일이 있었던 것일까. 총 23권의 수첩 가운데는 2014년 6월14일에 시작해 2015년 1월9일에 끝나는 업무수첩이 있었다. 하지만 내용은 온전히 다 이해하기 어려웠다. “특히 여러 번 등장하는 ‘長’이란 글자”가 무엇을 의미하는지 알 수 없었다.

그 무렵 기자가 찾아왔다. “김기춘 실장과 갈등이 있었다면, 그 증거가 있어야 김기춘을 수사할 수 있다”고 말했다. 김기춘이 살자고 아들을 죽이려 했다면 그 증거가 혹시 수첩에는 있을까. “일하던 걸 이렇게 적어둔 게 있던데 도움이 되겠능교?” 노모는 기자에게 수첩을 내밀었다. 철옹성 같던 박근혜 청와대에 이격을 만들어낸 ‘김영한 비망록’이 세상에 등장한 순간이다.

아들의 수첩이 ‘비망록’이란 이름으로 여러 언론에 보도된 뒤 노모는 “김기춘과 우병우가 죽음을 재촉했다”는 걸 분명히 알게 됐다. 세상 사람들은 ‘김기춘이 김영한을 청와대에 추천했다’고 수군거렸지만 노모는 안다. 언젠가 아들에게 “김기춘이 니를 추천한 기가?” 했을 때 “아이다”고 펄쩍 뛰었다. “아니라면 아닌 사람”이다.

“살아 있는 게 후회스럽다”고 말하는 노모는 기자들에게 시달리며 체력적으로, 심정적으로 소진돼가고 있다. 그럼에도 모든 기력을 다하는 이유는 오직 한 가지 “‘항명’했다는 아들의 명예 회복” 때문이다. 그러려면 “김기춘이 처벌”돼야 한다. 김기춘은 아들의 13년 선배다. 연수원 시절 아들에게 상장도 준 사람이지만 마지막엔 꼿꼿했던 아들을 “직무 배제”하며 괴롭힌 이다.

노모는 확신한다. “김기춘이 아니고 다른 사람 같았으면 그 사람(김영한)이 말을 했겠지.” 부당한 지시를 받고, 보고에서 제외되고, 밑에 있던 우병우가 치받는 상황에서 자존심이 대단했던 아들이 얼마나 큰 스트레스를 받았을까 노모는 지금도 자다가 벌떡 깨곤 한다.

“김기춘이는 직무를 거꾸로 하고, 우병우는 지 잘났다고 돌아다니니 그기 얼마나 꼴 보기 싫었겠나.” 노모는 한참 말을 잇지 못했다. “내가 뭐 도움이 되겠나 싶지만, 그래도 이렇게라도 해야 그 사람의 한을 반푼이라도 풀고 내가 갈 게 아이가.”

세월호 참사 법률 공방이 시작될 무렵 ‘소방수’로 등장해, ‘정윤회 문건 파동’의 희생양이 된 이름, 김영한 전 민정수석. 여든여섯의 노모는 아직 아들의 방과 서재를 그대로 두고 있다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

트럼프 “이란 최고지도자 하메네이 사망…이번 주 폭격 계속”

‘하메네이 사망’ 이란, 후계자 라리자니 체제 이미 구축

미국 방공망 소진 우려…이란 ‘버티기 전략’에 대응 한계

범여권 주도 ‘사법 3법’ 완료…‘법원행정처 폐지’ 추가 입법 만지작

국세청 직원과 싸우다 던진 샤넬백에 1억 돈다발…고액체납자 81억 압류

장동혁 “2억 오피스텔 보러도 안 와…누구처럼 똘똘한 한 채 아니라”

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

트럼프의 공습 ‘이란 정권교체’ 가능할까…중동 장기광역전 우려

이준석-전한길 부정선거 토론에…장동혁 “선거감시TF 설치”

트럼프 “이란 작전 2~3일 내 종료할 수도”…장기전·외교 재개 모두 열어둬