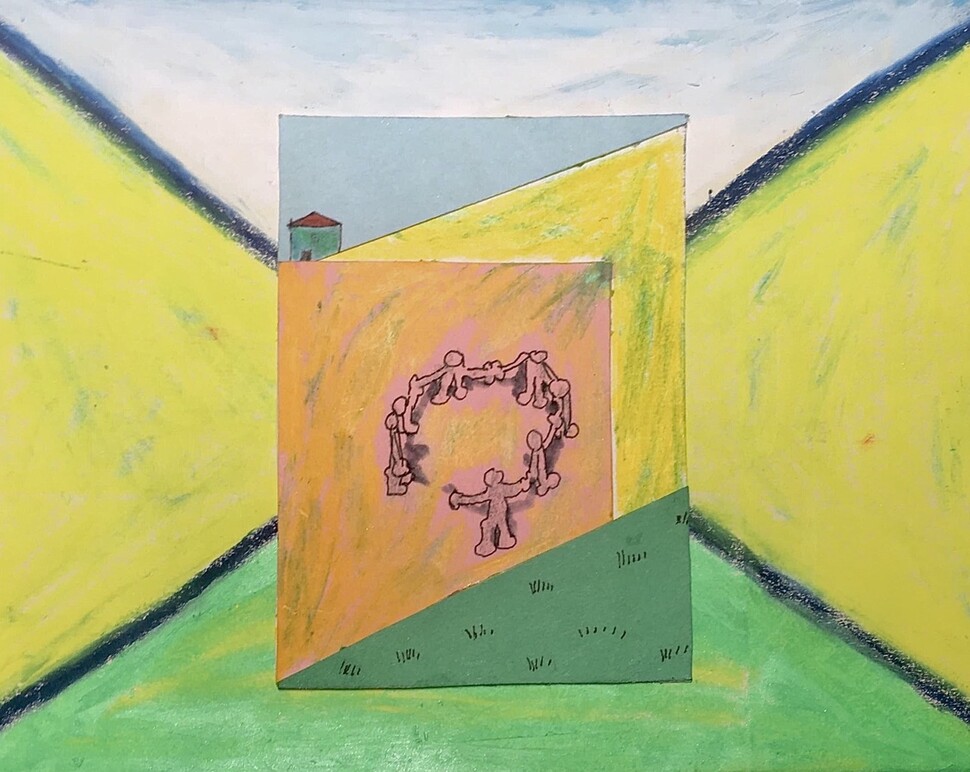

일러스트레이션 이지안

처음 입원하던 때는 아이가 초등학교 6학년 올라가던 겨울이었다. 우리 가족은 치료에 도움이 될까 해서, 아니 이 현실에서 도망치고 싶어서 그해 봄 이사를 결정했다. 아이 발병 한 달 전 대장암 말기 진단을 받고 응급수술을 한 시어머니와 분가한 것이다.

어머니 수술과 아이의 발병 뒤 종합병원 두 군데를 왔다 갔다 하면서 환자 둘을 돌봤다. 새벽에 일어나 롱패딩을 뒤집어쓰고 병원에 가서 따뜻한 수건으로 어머니 손발을 닦아드리고 아침식사와 약을 챙기고, 다시 집에 돌아와 아이 둘을 챙겨 학교에 보내고, 또 어머니 병원에 뛰어가고, 또 나무 병원에 달려가고, 그런 날이 이어졌다.

결국 우리는 아파트를 팔았다. 어머니는 병원 근처, 어머니가 사시던 동네에 전세를 얻어드렸다. 새 냉장고, 새 장롱, 새 세탁기를 갖추고 꽃무늬 벽지로 도배했다. 2인용 식탁 세트도 준비했다. 신혼집 같았다. 누구는 말기암 환자에게 그렇게까지 할 필요가 있냐고 했지만 내 생각은 달랐다. 어머니는 존엄하게 죽음을 맞이할 권리가 있고, 남은 시간 동안 가장 고귀하게 사셔야 한다고 생각했다.

우리는 서울의 동쪽에서 서쪽으로 이사했다. 나무의 병원과 가깝고 돌봄 공동체가 활성화돼 있는 동네였다. 무엇보다 조현병에 대한 편견이 덜하리라는 기대가 있었다. 새로운 동네, 새로운 학교에 적응하느라 두 아이는 어려움을 겪었다. 게다가 나무의 상태가 안 좋은 날이 계속되면서 작은아이는 동네에서 돌봄을 받았다. 마을카페·마을합창단·마을무용단과 작은아이의 돌봄을 나누었다.

나무의 중학교 진학도 고민이었다. 한창 아픈 상태에서 학교를 잘 다닐 수 있을지 걱정이 많았다. 대안학교도 알아봤지만 가능한 곳이 없었다. 결국 배정받은 일반학교에 진학했지만 예상대로 아이의 학교생활은 순조롭지 못했다. 보건교사는 아직 등교할 때가 아니라 했고, 병원에서는 퇴원하라 했다.

이러지도 저러지도 못하는 사이, 우리는 나무가 앞으로 오래오래 아플 것이라는 사실을 받아들이고 귀촌하기로 결정했다. 서울에서 경험했던 마을공동체는 한 아이를 키우기 위해 온 마을이 필요하고, 마을은 함께 돌봄을 가능하게 한다는 것을 알게 했다. 귀촌지를 소개한 것도 이웃이었다. 1년9개월 투병하고 돌아가신 어머니 장례식 뒤 내린 결정이었다. 사십구재를 지내고, 어머니 전셋집을 정리하고, 유품을 정리하고 나서.

나무의 발병 3년차, 2010년 5월, 우리 가족은 충남 홍성군으로 귀촌했다. 나무가 중학교 2학년, 작은아이 초등학교 6학년 때 일이다.

귀촌하고 이삿짐을 푼 곳은 마을회관 2층이었다. 급하게 이사하다보니 집을 구할 수 없었다. 마을 이장님께 사정 이야기를 했더니 마을회관을 빌려줬다. 넓은 논을 내 집 마당처럼 바라볼 수 있는 곳. 황금색 들판이라고 해서 마을 이름도 ‘금평리’. 우리는 금평리 마을회관 2층에서 두 달을 살았다. 그리고 빨간 지붕이 있는 시골집을 연세로 빌려 이사했다.

나무는 면 소재지 중학교로 전학했다. 나무는 여전히 증상이 잡히지 않아 적응을 못했다. 출석하다 말다를 반복하고 병원에 다니느라 결석도 많이 했다. 그래도 컨디션이 좋은 날에는 아빠와 사슴벌레를 잡으러 뒷산에 오르고 이웃집에 놀러 다니면서 지냈다.

초등학교 6학년에 전학 온 작은아이도 적응이 어려웠다. 작은아이는 초등학교 바로 옆 중학교 언니들에게 괴롭힘을 당했다. 낯선 아이라는 이유로. 오빠 때문에 원하지 않는 전학을 두 번째 하게 된 작은아이는 점점 예민해졌다. 게다가 사춘기 초기였다.

아파트에 살다가 갑자기 대문도 없는 집에 살게 된 우리 가족은 낯선 환경에 적응하느라 애썼다. 퇴사한 남편은 나무를 돌보는 일과 농촌에서 새롭게 할 일을 모색하느라 바빴다. 나는 일주일에 두세 번 서울로 일을 다니면서도 아픈 큰아이와 새로운 생활에 적응 중인 작은아이를 돌봤다.

농촌공동체는 이집 저집 오가며 아이들을 돌보는 것이 자연스러웠고, 마을에는 많은 돌봄 자원이 있었다. 하지만 익명성이 보장되지 않는 농촌에서 엄마의 돌봄 수행은 공개됐고, 그 시선은 낯설었다. 게다가 조현병을 공개하지 못한 상태에서 증상 기복이 있던 나무는 마을의 돌봄을 받을 준비가 돼 있지 않았고, 사춘기에 접어든 작은아이는 이웃의 방문을 불편해했다.

우리 가족이 각자 고군분투하는 동안, 귀촌 선배들과 이웃들은 호혜와 환대로 우리를 맞아줬다. 집 구하는 것에서부터 아이들 적응을 위해 성심성의껏 도왔고, 유기농 농사를 하나씩 가르쳐줬다.

농촌 생활에 천천히 적응할 즈음에도 나무의 증상은 잡히지 않았다. 나무는 약 복용을 거부했다. 아니 병을 인정하지 않았다. 환청과 망상은 나무와 우리 가족을 괴롭혔다. 결국 나무는 다시 대학병원에 입원했고, 우리 가족의 짧고 굵었던 귀촌 생활은 1년을 채우지 못하고 막을 내렸다. 남편은 병원비를 벌기 위해 다시 직장을 구했고, 우리는 남편 직장 가까운 곳으로 이사했다. 응급상황이 발생하면 언제라도 그가 뛰어올 수 있는 거리에 집을 구했다. 그것이 2011년 2월의 일이다.

교육 찾아, 돌봄 찾아 떠난 우리의 방랑은 두 환자를 돌보느라 완전히 소진된 상태에서 벗어나기 위한 결정이었고, 우리가 짊어지기엔 벅찬 돌봄을 나눠달라는 호소였다. 가족이 환자를 ‘독박 돌봄’은 버티다가 쓰러지라는 것이니까. 그리고 이 아이가 나만의 아이가 아니라 우리 사회의 아이니까 말이다. 이 여정은 소아조현병, 이 병을 가지고도 살아갈 방법을 찾아가는 순례길이었다.

윤서 여성학 박사

*정신병동에서도 아이는 자라요: 16년째 조현병과 동거하는 28살 청년 ‘나무씨’(가명) 이야기를 어머니 윤서(필명)가 기록한 글. 조현병을 앓는 나무씨의 시점에서 이지안이 그림을 그립니다. 3주마다 연재.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

트럼프 ‘이란 석유 수출 터미널 있는 하르그섬 파괴’

이정현 “조용히 살겠다…내 사퇴로 갈등 바라지 않아”

두 차례나 ‘공천 미신청’ 오세훈…조건인 ‘선대위’ 위원장 후보군은?

한국 야구, 도미니카에 7회 콜드게임 패…WBC 4강행 무산

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

“이정현 전화는 꺼져” 장동혁, 오세훈에 “공천은 공정이 생명”

오세훈 미등록, 이정현 사퇴…난맥상 국힘, 장동혁 대표 선택은

한동훈 “날 발탁한 건 윤석열 아닌 대한민국”…‘배신자론’ 일축

홍익표 정무수석 “여당이면 여당답게 일 처리 했으면”