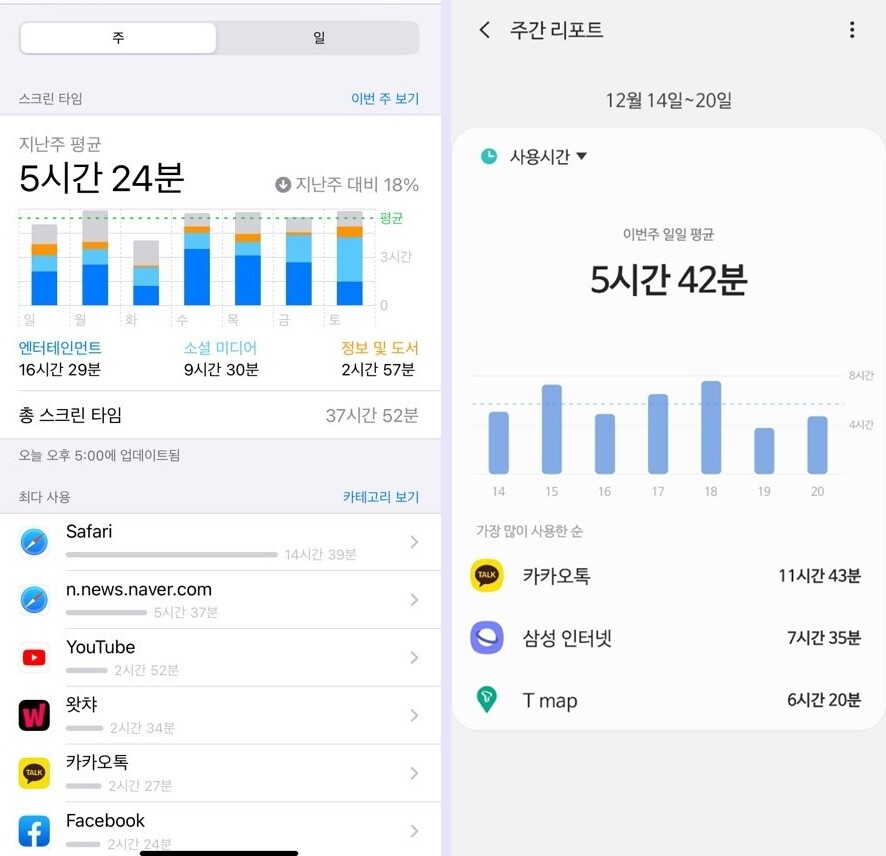

아이폰(iOS) ‘스크린타임’과 안드로이드 ‘디지털 웰빙’ 기능으로 확인해본 ㄱ와 ㄴ의 스마트폰 사용 시간.

그런데 욕망을 버리려고 물건까지 버려야 할까. 2021년 진짜 신박한 정리를 제안한다. ‘마인드 미니멀리즘’이다. 나를 파괴하는 욕망, 욕구, 습관, 집착 따위는 2020년에 묻어두자. 기자들도 소소한 실천을 해봤다. 육식, 플라스틱 빨대, 하루 한 잔의 술, 게임 현질(아이템을 돈 주고 사는 것), 배달음식을 버렸다. 정말로 버리니 비로소 보이는 것이 있다. 버리는 것은 끝없는 투쟁이라는 사실. _편집자주

늘 소음에 시달린다고 느꼈다. 고요한 방에서 혼자. 집에 들자마자 침대에 누워 유튜브를 켰다가 두 시간 내리 들여다본 밤이 있었다. 결단하고 화면을 껐을 때. 찾아든 어둠과 적막은 자괴감을 동반했다. 갑자기 모든 행동과 소통을 멈추고 싶었다. 극단을 치닫는다. 나, 뭔가 잘못됐다. 그렇다고 스마트폰을 버릴 순 없다. 적절한 ‘디지털 미니멀리즘(최소화)’의 수준을 생각하며 주변 사람들 이야기를 듣는다.

“안 그래도 누워서 손에 들고 아이폰을 보니까 왼쪽 손목에 통증이 와서….” ㄱ(31)의 해법은 엉뚱한 듯 익숙하다. “누워서 아이폰을 세워 두고 봐.” ㄱ은 12월 둘째 주 하루 평균 5시간24분 스마트폰을 봤다. 사파리(아이폰 웹 브라우저)를 본 시간이 가장 길었다. 유튜브, 왓챠 같은 동영상 서비스가 뒤를 이었다. “인간적으로 왓챠는 빼달라”고 했다. TV를 보거나 영화관 가는 것과 다르지 않다는 주장이다.

하루 5시간42분 스마트폰을 본 ㄴ(35)은 “생각보다 많이 썼지만 메신저로 업무든 사적인 대화든 나눠야만 해서 어쩔 수 없다”고 했다. 하루 4시간20분 스마트폰을 쓴 ㄷ(34)은 “퇴근해서 3시간 동안 인스타그램을 본 뒤 화가 나서 SNS 앱을 다 지워버렸는데 증권 앱에서 오는 알람만은 끌 수 없다”고 했다. ‘이렇게 많이 쓰는지 몰라서 놀랐다. 다만 어쩔 수 없다’는 얘기다. 버려야 할 것과 어쩔 수 없는 것은 분명 있다. 다만 그 경계는 혼란스럽다.

혼란은 사회 전반에서 반복된다. “스마트폰에 찰싹 달라붙어서 다음에 올 메시지만 기다리며 동요 수준과 불편의 내성만 키우는 것이 하나의 문화가 되고 있다. 이런 방식으로 상승하다가 결국 회피의 패턴으로 고착되기도 한다”(마크 쉔·크리스틴 로버그, <편안함의 배신>)고, 짐짓 디지털 문화 전반을 경계한다. “기성세대가 스마트폰을 중독제, 인생의 낭비 취급하며 스마트폰 문명의 확산을 막는 강력한 규제 공화국으로 변해버렸다”(최재붕, <포노 사피엔스>)고 반박한다. 어떤 쓰임을, 누가, 어떤 틀로 보느냐에 따라 오만 가지 생각과 감정을 자아내는 복잡한 물건이 모두의 손에 있다.

혼란 속에, 그래도 무언가 해야 할 필요를 느낀다면 어디서부터 시작해야 할까. “디지털 미니멀리즘의 근본 주제는 분명한 의도를 갖고 신중하게 신기술을 활용하면 무조건 배척하거나 아무 생각 없이 수용할 때보다 훨씬 나은 생활을 할 수 있다는 것이다”(칼 뉴포트, <디지털 미니멀리즘>) 당장 내다 버리라는 말은 아니다. 다만 스마트폰에 인생 전반을 내맡기고 싶지 않다면 나 자신, 그러니까 화면을 건드리는 손끝만큼은 계속 의식하라는 정도로 읽는다. ‘문제적 손끝’을 되짚기로 한다.

괜히 페이스북에 들어가 스크롤을 당겨 새로고침 한다. 푸시 알람을 눌러보지 않고는 못 배긴다. 이건 내가 원한 것인가, 누군가 원하게끔 한 것인가? 심리학자들은 앱에 담아놓은 ‘간헐적 강화’(행위를 할 때마다 보상이 주어지지 않고 간헐적으로 보상이 주어질 때 그 행위가 강화되는 것) 요소 때문이라고 설명한다. “페이스북에 재미있는 업데이트가 때로는 있지만 때로는 없다. 하지만 만약 확인하지 않는다면 재미있는 업데이트를 놓칠지도 모른다.”(수재나 E. 플로레스, <페이스북 심리학>) 맞다, 그 느낌이다.

앱의 의도에 길들지 않으려면 애초 내가 스마트폰 화면을 켜며 원했던 것을 계속 떠올려야 한다. 업무 효율성이나 휴식을 원하며 화면을 켰으나, 시간 낭비와 피로만 얻은 당혹감은 굳이 설명할 필요 없는 일반적인 경험이다. 단편적이나마 이런저런 연구도 있다. ‘2.8초(단문 메시지를 읽는 데 걸리는 시간) 정도의 짧은 방해가 발생했을 때 간단한 배열 작업에서 오류를 일으킬 확률이 두 배로 증가한다.’ “한국에서 노동자 450명을 대상으로 실시한 연구에서 휴대전화를 소지하지 않고 잠시 휴식을 취한 사람은 쉬는 시간에도 휴대전화를 소지한 사람에 비해 더 활기차고 감정 소모도 적다는 사실이 밝혀졌다.”(에이미 블랭슨, <행복한 디지털 중독자>)

함정을 알고 정신을 똑바로 차린다 해도, 의지만으로 분명한 목적을 유지한 채 스마트폰을 쓰는 건 쉽지 않다. 뉴스피드의 광고와 정치적 발언과 웃기는 영상은 가장 친한 친구한테도 숨기고 싶었던 내 욕망 밑바닥을 자극하니까. 페이스북만 해도 ‘내 활동, SNS 친구들이 활용(캡처, 태그 등)한 내 흔적, 파트너(다른 앱과 누리집)가 수집한 내 정보’(페이스북 정보수집 정책 참조)에 이르기까지 갖은 디지털 흔적을 모아 나를 구성한다. 쓸데없고 부적절해 말할 수 없었으나, 클릭은 할 수 있었던 거의 모든 것이다. 앱들은 사용자가 흔적을 관리할 도구를 제공하지만 과정은 복잡하고 완벽하지 않다. 애초 신경조차 쓰지 않는 경우도 많다. 페이스북 사용자 1300만 명이 단 한 번도 개인정보(공개범위) 설정을 건드리지 않았다는 조사도 있다.(미국 컨슈머리포트, 2012년 조사)

개인에게 최적화된 알고리즘의 영향력은 이미 널리 알려져 있다. 긍정적이고 또한 부정적이다. 관심 있는 분야의 새로운 정보를 주고 취향에 깊이를 더한다. 거기 기대어 누군가 새로운 비즈니스를 시작한다. 반면 때로 시간 낭비, 과소비, 제한된 정보, 편협한 생각을 강화한다. 이들 사이 적절한 비율과 배합은 사람마다, 경우에 따라 다를 수 있다. 다만 주도권을 그들(IT 기업)이 아닌 내가 쥐고 있어야 한다는 것만은 분명하다.

그리하여 디지털 미니멀리즘은 한순간 변화라기보다 끝없는 투쟁에 가깝다. 가능성과 불쾌함이 뒤섞인 공간에서 매번 나의 시간, 필요, 욕구, 감당 가능한 속도와 복잡성을 정직하게 돌아보는 일이다. 그렇게 버릴 것과 남길 것을 찾는 일이다. ‘투쟁’이라는 거창한 단어까지 써야 할까? 어쩌면. 개인의 습관을 넘어 문명 전반의 일로 보기도 한다. “계몽적 가치의 상황은 좋지 않다! …소음과 속도, 지속적인 광고와 주의력 강탈은 연대감을 해체하고 혼자 있음을 방해한다. …계몽적 가치를 지키고 우리 세계를 보호(해야 한다.)”(리하르트 다비트 프레히트, <사냥꾼, 목동, 비평가>) ‘나는 스마트폰 과몰입에 맞선 문명 방위대다’, 되새기며 (속으로) 외쳐본다면 좀더 결연히 유혹에 맞설 수 있지 않을까.

방준호 기자 whorun@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘공천헌금 1억’ 혐의 강선우 체포동의안 국회 통과

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

이 대통령 “충남·대전 통합 일방적으로 강행할 수 없어”

멀쩡한 치킨 쌓아놓고…‘배민온리’에 처갓집 속타는 사연

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장

“집주인들 잔뜩 겁 먹었다”…서울 곳곳서 호가 낮춘 매물 쏟아져

이 대통령 “다주택 자유지만 위험 못 피해…정부에 맞서지 마라”

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

트럼프, ‘공유사무실 쓰는 5인 원전 기업’에 일본 투자금 36조원 퍼주나

이 대통령 “농지 값도 비정상…투기용 보유 무의미하단 인식 만들어야”

![[속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결 [속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0224/53_17719178646426_20260224503154.jpg)