저 멀리 신화의 시대, 중국 요임금이 문득 백성들이 자신을 어떻게 생각하는지 궁금해져 평민 차림으로 거리에 나섰단다. 궁궐을 나와 길을 걷는데, 웬 노인이 땅바닥을 두드리며 노래하는 게 아닌가. 가만히 들어보니 해 뜨면 일하고, 해 지면 쉬고, 우물 파서 마시고, 밭을 갈아먹으니 임금의 덕이 무슨 소용이 있겠냐는 내용이었다. 요임금은 화내기는커녕 “과연 태평세월이로고”라며 만족했다고 한다. 지도자의 존재조차 느끼지 못하는 정치가 진실로 위대하다는, 중국 고사 속 이야기다.

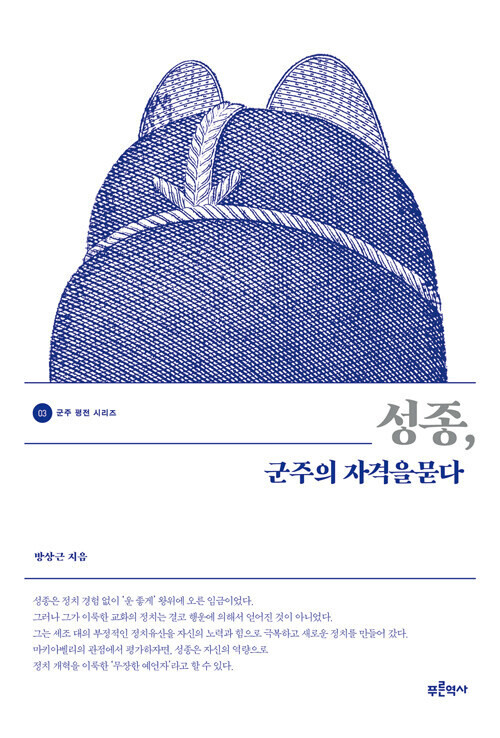

성종도 통치가 뛰어났던 나머지 군주가 묻힌 사례다. 그의 치세는 조선의 태평성대로 평가받지만 정작 성종이 어떤 인물인지, 무엇을 꿈꾸고 이뤘는지는 잘 알려지지 않았다. 오히려 그의 어머니 인수대비나 아내였던 폐비 윤씨, 아들 연산군처럼 성종보다는 그 주변 인물들이 훨씬 뜨거운 관심을 받는다. ‘이루다’(成)라는 묘호에도 성종 시대의 ‘이룸’은 <경국대전> 완성밖엔 떠오르지 않는다.

정치학자 방상근도 비슷한 생각이었던 모양이다. <경국대전>을 둘러싼 치열한 논쟁과 토론을 기대하며 <성종실록>을 읽어나갔지만, 정작 당시의 기록은 너무나 심심했다. 태조나 태종 시대처럼 손에 땀을 쥐게 하는 권력투쟁이 벌어진 것도, 세종 시대처럼 문물과 예악이 정비된 것도 아니었다. <성종실록>을 가득 채운 건 오늘날 시각에선 그리 중요하지 않아 보이는, 사람의 ‘심술’(心術·마음가짐)이나 소인 됨에 대한 진지하고 장황한 이야기였다.

방상근의 책 <성종, 군주의 자격을 묻다>는 이 ‘심심함’에서 이전 왕들과 구분되는 성종만의 특징을 발견한다. 일각의 평가와 달리 성종 시대는 아무 일도 없던 시절이 아니었다. 다만 그 일이 눈에 보이는 게 아니었을 뿐이다. 제도로는 해결할 수 없는, 개인의 내면을 개조하는 은밀한 작업이 성종 치세 전반에 걸쳐 착실하게 이뤄지고 있었다. 이른바 ‘교화의 정치’다. 성종이 세상을 떠났을 때 신료들이 어질다는 의미의 ‘인’(仁)을 묘호로 삼자고 주장한 것 역시 그 ‘거룩한 덕과 지극한 교화’(盛德至化) 때문이었다.

유교, 특히 주자학은 법과 제도에 따른 통치를 멀리한다. 사람은 선함을 타고났으므로, 잘 이끌어만 준다면 다스림은 자연히 따라올 것이기 때문이다. 유교에서 교화가 중요한 이유다. 교화는 마음을 겨냥한다. 마음이 바뀌어야 진정한 교화가 이뤄졌다고 할 수 있다. 그런 만큼 교화가 정치 무대 전면에 등장한 성종 시대 정치적 갈등의 초점은 권력이나 제도가 아닌, 개인의 내면에 맞춰졌다. 훈구와 사림의 대립이라는 허구적 도식이 아닌, 마음을 둘러싼 치열한 투쟁이야말로 이 시대의 본질이었다.

교화는 눈에 보이지 않지만, 오히려 그렇기에 어떤 제도보다 강력하다. 교화의 문제 역시 여기서 발생한다. 교화의 대상인 마음이 눈에 보이지 않는 만큼, ‘심증’만으로도 군자와 소인을 구분할 수 있다. 실제로 성종 치세 후반기에 들어서면 마음이 바르지 않다며 상대를 악으로 규정짓는 사례가 많이 늘어난다. 오죽하면 음험하고 교활하단 이유로 대신을 탄핵할 수 없다는 한탄이 나올 지경이었다. ‘심술’(마음가짐)을 갖고 심술을 부리는 ‘마음의 정치’야말로 성종 시대의 교화가 남긴 가장 큰 유산이요 적폐였던 셈이다.

유찬근 대학원생

*유찬근의 역사책 달리기: 달리기가 취미인 대학원생의 역사책 리뷰. 3주마다 연재.

![[속보] 검찰, 김건희 여사 ‘명품백’ 전달 최재영 목사 조사 [속보] 검찰, 김건희 여사 ‘명품백’ 전달 최재영 목사 조사](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0513/53_17155628616096_191715562263246.jpg)