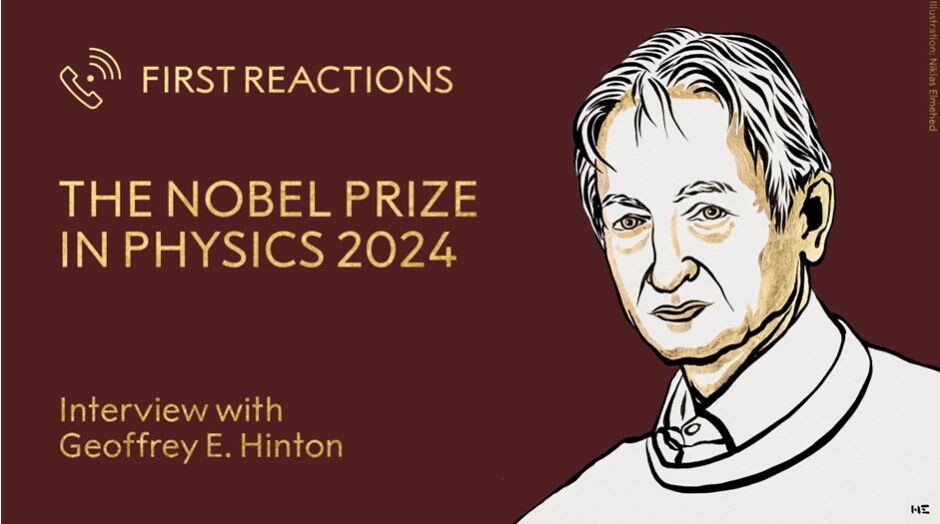

2024년 노벨화학상 수상자로 선정된 제프리 힌턴 . 노벨위원회 누리집

이 연재에서 중요하게 다뤘던 ‘인공지능의 대부’ 제프리 힌턴이 노벨물리학상 수상자로 선정됐다. 더불어 딥마인드의 데미스 허사비스가 그의 동료 존 점퍼와 함께 노벨화학상 공동 수상자로 선정됐다. 이른바 기초과학 분야로 여겨졌던 물리학과 화학을 이제 인공지능(AI)을 연구하는 컴퓨터 과학자들이 몽땅 휩쓴 셈이다. 인공지능이 앞으로 어떤 세상을 우리에게 가져올지 이보다 더 명확하게 보여줄 수는 없다고 본다. 우리가 그동안 지식의 토대라고 믿었던 개별 학문 간 경계가 인공지능 도입으로 무너지고 있다. 이런 현실은 이미 오래전부터 예견된 것이기도 하다. 우리가 체험한다고 믿고 있는 이 세계는 이제 컴퓨터 코드로 구성된 하나의 가상현실로 점점 바뀌고 있다.

그러나 지난 인공지능의 역사에서 초창기 인공지능 이론가들이 이런 결과를 예상했던 것은 아니다. 인공지능의 과거를 돌아봤을 때, 우리는 지금보다 훨씬 다양한 인공지능 모델들이 존재했다는 것을 알 수 있다. 상징적 인공지능인 사이버네틱스(인공두뇌학)만 하더라도 노버트 위너와 클로드 섀넌의 모델로 나뉘어 있었고, 프랭크 로젠블랫의 퍼셉트론과 거기에서 발전한 신경망 모델 역시 하나로 묶일 수 없는 다양성을 보여준다. 말하자면, 특정한 기술이 다른 기술을 극복하고 진화한 가장 우수한 하나의 인공지능이 존재하는 것이 아니라, 다양한 인간의 능력을 모방한 각기 다른 인공지능들이 공존하고 있는 것이다. 최신형 스마트폰이 출시된다고 해서 그 이전에 있던 스마트폰이 갑자기 쓸모없어지는 것이 아니듯, 인공지능 역시 마찬가지다.

비단 이 문제는 인공지능만이 아니라 기술 자체가 그렇다. 기술은 과학과 달리 사용을 향해 열려 있어야 한다. 기술은 사용자에 의해 사용돼야 비로소 기술로서 완성된다. 예를 들어, 우리는 어떤 전자장비를 사서 쓸 때 매뉴얼을 처음부터 꼼꼼하게 읽고 사용하진 않는다. 물론 그렇게 사전에 미리 준비하는 이들도 있겠지만, 대부분 매뉴얼은 본인이 직관적으로 작동시킨 대로 장비가 작동하지 않을 때 찾아보는 경우가 많다. 말하자면, 매뉴얼은 참고용이고 우리는 장비를 사면 매뉴얼을 무시하고 일단 먼저 사용해본다. 이 습관을 가장 영리하게 이용한 제품이 바로 애플 컴퓨터였다. 생전에 스티브 잡스가 강조했다는 것이 “직관적 사용”이었다. 아이비엠(IBM) 컴퓨터가 온갖 매뉴얼의 정보를 제대로 알아야지만 작동시킬 수 있던 시절이었다.

기술은 과학과 일정 부분 관련이 있지만, 과학이 아니다. 기술은 사용에 열려 있다는 점에서 취약하다. 언제든 변형 가능하다는 뜻이다. 우리는 기술을 사용할 때 원래 목적대로 사용하지 않고 자신만의 방식으로 재배치하는 경우가 많다. 그 재배치가 잘 이루어질수록 기술은 창조적 역량을 발휘한다. 이것이 바로 기술에서 예술로 넘어가는 지점이다. 인공지능도 마찬가지다. 인공지능에 대한 비관적인 전망은 대체로 이 기술이 사용을 향해 열려 있지 않고 오히려 그 사용을 제한하기 때문이다. “인공지능의 대부”로 불리는 힌턴이 현재 과열된 인공지능 개발 열풍에 대해 경고하는 것도 이 때문이다. 인공지능 개발이 과학적 호기심의 한계를 넘어 시장 논리에 종속되고, 그래서 오히려 사용 개방성을 제한한다면, 앞으로 다가올 인공지능의 미래는 암울할 수밖에 없다.

이런 미래를 우려했던 초창기 인공지능의 이론가가 바로 위너였다. 사이버네틱스와 정보이론은 위너와 섀넌으로 나뉜다고 앞에서 밝혔다. 섀넌의 정보이론이 오늘날 우리에게 익숙한 커뮤니케이션 이론과 미디어 이론의 토대를 마련한 것이라면, 위너의 사이버네틱스는 조금 다른 방식으로 전후 지식계의 판도를 바꿨다. 앞서 살펴봤지만, 섀넌의 정보이론은 대서양을 건너가 클로드 레비스트로스의 구조주의에 영향을 끼쳤다. 그러나 레비스트로스가 섀넌과 위너의 책을 읽기 이전에 이미 프랑스 학자들과 지식인들은 사이버네틱스에 대해 알고 있었다. 왜냐하면 이미 위너가 제2차 세계대전이 끝나고 얼마 지나지 않은 1947년에 파리를 방문해 사이버네틱스에 대한 특별 강연을 했기 때문이다.

이때 특별 강연을 듣고 에르만 출판사의 엔리케 프레이만이 위너에게 강연 내용을 토대로 책을 내자고 제안해 위너가 그 유명한 베스트셀러 ‘사이버네틱스’를 쓰게 됐다. 그러나 흥미롭게도 이 책이 프랑스에서 프랑스어로 번역된 때는 2014년이었다. 그러니까 파리 강연을 토대로 위너가 책을 쓰긴 했지만, 그의 책이 프랑스 일반 독자에게 널리 읽힌 것은 아닌 셈이다. 그럼에도 사이버네틱스는 전후 프랑스 지식계의 풍경을 완전히 바꿔놓았다고 볼 수 있다. 오늘날 우리가 ‘현대 프랑스 철학’ 또는 ‘프랑스 이론’이라고 부르는 특정한 시기의 사유 방식은 사이버네틱스를 지우고 이해할 수 없다. 한국 역시도 1990년대 이후 현대 프랑스 철학에 대한 폭발적 수용이 있었지만, 위너의 ‘사이버네틱스’는 2023년에야 처음 번역돼 출간됐다.

이렇게 책이 한참 뒤에 출간됐는데, 어떻게 사이버네틱스가 프랑스 지식계를 뒤흔들어 놓았을까. 그 이유는 간단하다. 위너가 자기 이론을 설명하기 위해 사용한 사이버네틱스라는 용어가 이미 프랑스에 있었기 때문이다. 19세기 프랑스의 물리학자 앙드레 마리 앙페르가 이 용어를 사용해 통치학에 대해 논한 전례가 있었다. 이 앙페르가 바로 앙페르 회로 법칙을 만든 당사자이고, 그의 이름을 따서 전류를 측정하는 국제단위계(SI) 기본 단위로 ‘암페어’라는 용어를 사용하고 있다. 이런 맥락에서 프랑스에서 사이버네틱스는 그렇게 낯선 개념이 아니었다. 특히 1948년 르몽드가 게재한 사이버네틱스와 관련한 시평은 프랑스 독자에게 위너의 사이버네틱스를 프랑스적인 전통에서 이해할 수 있는 길을 열어줬다.

이런 배경에서 위너의 사이버네틱스는 섀넌이나 로젠블랫과 다른 방식으로 오늘의 세계에 영향을 미쳤다고 볼 수 있다. 위너의 사이버네틱스는 역설적으로 그와 다른 길을 갔던 인공지능 발전의 역사에 대한 비판적 입장이 등장하는 계기를 마련했다. 위너의 사이버네틱스가 제어와 피드백에 강조점을 줬다면, 프랑스적 맥락에서 이 용어에 대한 이해는 ‘자동화’에 맞춰져 있었다. 이런 이해의 방식에서 우리에게 익숙한 이론적 관점이 등장하는데, 기계 작동의 정밀성이 언제나 ‘게임’의 간섭을 받을 수밖에 없기 때문에 제어는 한계를 가질 수밖에 없다는 주장이 그것이다. 여기에서 게임이란 것은 특정한 규칙에 따라 상황이 주어지더라도, 결과값은 언제나 우연에 따를 수밖에 없는 논리 회로를 의미한다. 축구나 야구 같은 스포츠 게임을 우리가 즐기는 이유도 이런 예측 불가능한 우연성이 부여하는 쾌감 때문이다.

물론 위너는 사이버네틱스를 모든 연구에 적용하는 것은 비과학적이라고 반대했다. 특정한 관찰자를 설정할 수 없는 사회학의 데이터 수집을 사이버네틱스의 방식으로 할 수 없다는 것이 위너의 요지였다. 이런 생각은 힌턴이 인공지능의 위험성을 경고하는 입장과 비슷하다. 힌턴이 우려한 인공지능의 문제를 이미 위너도 예견하고 있었다고 볼 수 있다. 그럼에도 위너는 사회 시스템의 커뮤니케이션이 기계보다 훨씬 복잡하다고 생각했지만, 둘의 문법은 동일하다고 봤다. 이런 관점에서 위너 역시 인간 마음은 논리의 한계 너머에 있고, 그렇기 때문에 궁극적으로 사이버네틱스의 중앙 신경 시스템으로 환원돼야만 이해할 수 있다고 봤다. 이런 생각은 앞서 살펴본 레비스트로스의 구조주의와 일맥상통한다.

제프리 힌턴 초상화. 노벨위원회 누리집

위너도 레비스트로스의 구조주의처럼 서로 다른 학문적 은어들을 소통시킬 수 있는 일반 이론으로 사이버네틱스를 발전시키고자 했다. 그러나 바로 이런 생각이 문제일 수도 있다. 2024년 노벨 물리학상과 화학상을 인공지능 분야 전문가들이 휩쓴 것은 우연이 아니다. 이런 현상만을 놓고 보면 인공지능이 학문적 은어들을 소통시킬 수 있는 일반 이론이 된 것처럼 보이지만, 사실상 이 상황은 위너가 우려했던 관찰자를 배제한 완벽한 컴퓨터 코드만의 세계를 보여주기 때문이다. ‘인공지능의 대모’로 불리는 페이페이 리는 거대언어모델을 넘어선 차기 인공지능으로 3차원 공간지각능력을 장착한 거대세계모델(Large World Models)을 개발하겠다고 선언했다. 이 새로운 인공지능 모델이 앞서 논의했던 인공지능 개발 방식 자체를 근본에서 바꿀 것이라고 보긴 어렵다. 반복해서 지적했지만 새로운 인공지능 모델의 개발과 도입은 기술 발전의 결과라기보다 그 기술을 가능하게 하는 노동분업구조의 변화에 따른 결과다.

이 둘은 서로 꼬리에 꼬리를 물고 있다. 결국 지금 많은 인공지능 개발자가 추구하는 것은 이 노동분업구조를 제거한 완전한 자동화다. 그러나 이런 기획 자체가 모순이다. 왜냐하면 페이페이 리의 거대세계모델 구상을 가능하게 하는 것은 인공지능 기술의 내적 발전이라기보다는 그 외적인 사용의 확장일 것이기 때문이다. 위너가 통찰했듯이, 인공지능은 내적 폐쇄회로로 머물 수 없고 관찰자의 피드백을 받아야 한다. 그 피드백을 합성곱신경망 구축을 통해 부분적으로 자동화한 것이 오늘날 인공지능 기술의 핵심이다. 그런데 이런 기술의 발전이 궁극적으로 추구하는 것은 그 관찰자를 글로벌 노동분업으로 대체하는 것이다. 이 과정 자체가 역설인 셈이다.

인간보다 더 인간적인 인공지능을 만들어낼 것이라는 믿음은 사실상 초창기 인공지능 개발자들이 꿈꿨던 생각하는 기계가 아니라, 생각할 필요가 없는 기계를 만들어냈다. 섀넌과 위너가 주장했듯이, 이 세상 모든 체계는 커뮤니케이션일 수 있다. 그러나 생각은 반드시 커뮤니케이션으로 환원할 수 없기도 하다. 위너가 대서양 건너 뿌려놓은 사이버네틱스의 씨앗은 “모든 것은 커뮤니케이션”이라고 주장하는 인공지능의 원리를 거스르는 새로운 기술비판이론으로 발아했다. 그 비판이론이 바로 ‘포스트구조주의’라고 불리는 일련의 이론 집단이었다. 인공지능의 시대에 이르러 1960년대에 출현한 이런 철학적 관점들을 다시 소환해보는 것이 ‘AI인문학’의 의의일 것이다.

이택광 문화비평가·경희대 글로벌커뮤니케이션학부 영미문화전공 교수

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

38억 ‘로또’…금속탐지기로 1000년 전 은화 2500개 찾았다

“여사님 컨펌 받아야”…김건희 ‘나홀로 관람’ 전 논의 정황 나왔다

친한 “추경호, 용산 오더 받아”…‘원외 당대표’ 옥죄기에 반발

한강 작가 노벨문학상 받고 의사가 신난 이유

‘김건희 파우치’ 박장범, ‘대통령 술친구’ 박민 제쳤다

법원, ‘36주 임신중지’ 여성 수술 병원장·집도의 구속영장 기각

KIA, 사상 최초 하루 만에 한국시리즈 2승…1·2차전 싹쓸이

10월 24일 한겨레 그림판

![[속보] 국정원 “북한군 3천여명 러 이동…12월께 1만여명 파병 전망” [속보] 국정원 “북한군 3천여명 러 이동…12월께 1만여명 파병 전망”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/1023/53_17296752410991_20241023503151.jpg)

[속보] 국정원 “북한군 3천여명 러 이동…12월께 1만여명 파병 전망”

미 국방장관 “북한군, 러시아에 있다는 증거 있다”