지난 4월15일, 미국 퓰리처상위원회가 ‘2013년 퓰리처상’ 수상작을 발표했다. 내로라하는 미디어 그룹들은 시쳇말로 ‘멘붕’에 빠졌다. ‘기획보도’ 부문을 거머쥔 기사 때문이었다. 오 마이 갓, 이게 ‘기 사’야? 이들을 충격에 빠뜨린 건 기사 내용이 아니었다. 그 독특한 ‘형식’이었다. ‘스노폴’(☞기사 바로가기)은 미국 워싱턴주 캐스케이드산맥을 덮친 눈사태를 다룬 온라인판 재난 보도 기사다. 시작부터 심상찮다. 웹페이지를 여는 순간 산등성이를 넘실대는 눈보라가 화면을 뒤덮는다. 화면 아래로 이동하면 눈보라를 밀어내며 텍스트 기사가 뜬다. 그 밑으로는 산맥 지형을 360도 돌려가며 볼 수 있는 양방향 그래픽이 펼쳐지고, 그 여백을 현장 사진 묶음과 음성 인터뷰가 채운다. 글과 사진을 적당히 흘린 기존 온라인 기사들이 심심하다 못해 초라해 보일 지경이다.

입 벌어지는

이 미국발 눈사태의 냉기가 채 가시기도 전에, 이번에는 영국발 대형 화마가 올드미디어를 덮쳤다. 의 ‘파이어 스톰’(☞기사 바로가기)은 비극적 산불과 홈스 가족의 감동적인 휴먼 스토리를 양방향 멀티미디어 기사로 담아냈다. ‘스노폴’처럼 음성과 동영상 자료를 활용했고, 멀티미디어 그래픽으로 현장 상황을 한눈에 볼 수 있도록 꾸몄다. ‘스노폴’과 차별화도 꾀했다. 웹브라우저 화면을 마치 발표 자료를 넘기듯 한 페이지씩 넘기는 구성으로 지루함을 덜었다.

의 ‘스노폴’과 의 ‘파 이어스톰’은 디지털 시대의 새로운 스토리텔링 가능성을 보여줬다. 질 에이브럼슨 편집장은 퓰리처상을 받은 뒤 시기 어린 다른 매체들의 시선을 비웃기라도 하듯 말했다. “사람들은 더 이상 온라인을 읽지 않는다. 시청한다.” 젠장, 잘났어 정말.

‘미디어의 위기’란 말처럼 식상한 진단도 없겠지만, 이는 엄연한 현실이다. 누구나 미디어인 시대. 스마트폰을 꺼내 언제 어디서든 찍고, 녹화하고, 전송하고, 실시간 공유하는 시대 아닌가. 정보를 독식하고 선별해 거드름 피우며 전달해주던 기억은 ‘데스크’ 서랍에 넣어두시라. 전통 저널리즘은 흔들리고, 언론 권위도 덩달아 위협받는다.

그렇다고 ‘특종’에 더 매달려야 할까. 예전처럼 음지의 정보망을 가동해 은밀한 사건을 들춰내 드라마틱하게 까발리는 일 말이다. 불가능하진 않겠지만, 모험수다. 어딘가 꼭꼭 숨어 있는 정보를 찾아내는 숨바꼭질 은 인터넷 시대엔 철 지난 놀이가 됐다.

소셜미디어나 소셜네트워크서비스(SNS) 를 기사에 액세서리처럼 덧붙이는 것도 더는 참신하지 않다. 웬만한 미디어 웹사이트엔 트위터부터 페이스북, 미투데이나 카카오톡 공유 단추가 주렁주렁 달려 있다. 이 정도가 혁신이라면, 차라리 두루마리 휴지를 팔만대장경이라고 우기는 편이 낫다.

‘스노폴’이나 ‘파이어스톰’에 주목해야 하는 까닭도 여기에 있다. 이들은 익숙한 서사에 디지털을 입혔다. 양적 변화가 질적 변화를 담보한 게 아니라, 기술 변화가 뉴스 혁신을 가져온 셈이다. 그렇게 ‘인터랙티브(양방향) 저널리즘’ 시대가 도래했다.

‘나 정도 되니까 저러지, 돈도 전담 조직도 없는 우리가 과연 되겠어?’ 지레 고개를 떨굴 필요는 없다. 기술 진입 장벽은 충분히 낮아졌고, 비용도 10년 전보다 현저히 떨어졌다. 문제는 하나다. 관심과 실천.

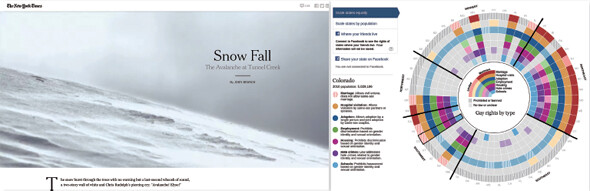

미국 온라인판의 ‘스노폴’ 기사(왼쪽)는 디지털 시대의 새로운 스토리텔링 가능성을 보여줬다. 오른쪽은 데이터 저널리즘의 모범을 구현한 영국 온라인판 ‘동성애자 권리’ 기사의 메인 화면.

기술장벽 붕괴… 문제는 관심과 실천

조금만 관심을 갖고 행동에 옮기면 국내 미디어 웹사이트에 눈사태나 산불을 옮기는 일도 불가능하지는 않다. 웹은 이미 표준 기술로 수렴되고 있다. 이 규칙을 따르는 웹사이트를 갖춘 미디어는 얼마든지 표준 웹의 혜택을 누릴 수 있다.

최근 각광받는 온라인 콘텐츠 플랫폼 ‘워드프레스’를 보자. 개발자가 웹사이트 코드를 일일이 건드리지 않고도 손쉽게 가져다 쓸 수 있는 무료 ‘확장 기능’이 널렸다. 예컨대 ‘라이브 블로깅’ 플러그인을 웹사이트에 붙여보자. 미디어 웹사이트에서 현장 소식을 실시간 블로깅으로 독자에게 전달할 수 있다. 구글 문서 양식만 채우면, 손쉽게 연대기 형식의 인터랙티브 도표를 만들고 싶다면 ‘타임라인’ 확장 기능이 해결해준다. 요즘 주목받는 ‘패럴랙스’(Parallax) 스크롤 기술을 도입해보면 어떨까. 페이지를 넘기며 서사를 잇는 ‘파이어스톰’ 화면을 흉내내는 일도 어렵잖다. 개발에 큰돈과 노력을 쏟지 않아도 관심과 실천에 투자하면 어렵잖게 ‘인터랙티브 저널리즘 플랫폼’을 구축할 수 있다는 얘기다.

와 이 기술에서 저널리즘 혁신 기회를 엿봤다면, 다른 한편에 선 ‘데이터’에서 혁신을 도모하는 움직임이 꿈틀댄다. 이른바 ‘데이터 저널리즘’이다. 데이터 저널리즘은 말 그대로 데이터에 발 딛고 선 저널리즘이다. 디지털 시대, 데이터는 주변에 차고 넘친다. 중요한 건, 평소 이를 잘 수집하고 분류하는 일이다. 이렇게 평소 정성껏 쌓아둔 데이터는 사건이 터졌을 때 힘을 발휘한다. 데이터를 이슈에 맞게 수집· 분류·정렬하는 과정이 곧 서사가 된다.

2011년 10월6일, 애플 창업주 스티브 잡 스가 사망했다. 는 잡스 사망 소식이 전해지자마자 ‘스티브 잡스의 특허들’(☞기사 바로가기)이란 기사를 온라인판으로 올렸다. 기사 속에는 데스크톱 PC, 노트북, iOS 기기, 애플 TV 등 항목별로 잡 스가 생전에 취득한 특허가 그래픽과 더불 어 가지런히 정렬돼 있었다. 각 이미지를 누 르면 상세 특허 정보가 뜬다. 평소 차곡차 곡 쌓아둔 정보들이 잡스 사망 소식에 맞춰 재가공되며 빼어난 기사로 재탄생한 것이다. 가 공개한 ‘중국 파워 인맥 지도’(☞기사 바로가기)나 의 ‘동성애자 권리’ 기사(☞기사 바로가기)는 한발 더 나아갔다. 웹사이트에 뿌려지는 정보도 적잖거니와, 마우스 움직임에 맞춰 역동적으로 재배치되는 정보가 혀를 내두르게 한다.

이런 기사는 하루아침에 만들어지지 않는다. 눈앞의 성과에 조바심 내지 않고 진득하니 기다려주는 경영진의 인내심이 보장돼야 한다. 가디언은 2009년부터 정부 주요 통계를 수집하고 재해석하는 데이터 저널리즘팀을 운영하고 있다. 2011년에는 응용프로그램인터페이스(API)도 공개했다. 잘 다듬은 데이터를 다른 언론사나 개발자도 활용할 수 있도록 풀어준 것이다. 구글을 조금만 뒤져보라. 모은 데이터를 보기 좋게 엮어주는 무료 웹서비스나 소프트웨어가 차고 넘친다. 데이터 저널리즘은 원유 상태에서 석유를 뽑아내는 작업에 종종 비유된다. 디지털 네트워크 앞에서 갈팡질팡하는 언론사엔 새로운 가치를 주는 질료이자 기회다.

국내에서도 올해 4월 네이버가 새롭게 선 보인 ‘뉴스스탠드’를 놓고 말이 많다. ‘모바일 시대를 반영하지 못한 서비스’라거나 ‘포털 뉴스 서비스의 퇴행’이라는 지적엔 여전히 의견이 엇갈린다. 하지만 언론사여, 이 말만 은 되새김질하자. “뉴스가 제값 받도록 그대 들은 무슨 노력을 했는가?”

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

“서울마저” “부산만은”…여 우세 구도 속, 격전지 탈환이냐 사수냐

내란 특검 “홧김에 계엄, 가능한 일인가”…지귀연 재판부 판단 ‘수용 불가’

![[사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다 [사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717529577243_20260222502024.jpg)

[사설] 중국 도발한 주한미군 훈련, ‘단순 항의’로 끝낼 일 아니다

태진아 “전한길에 법적 대응”…일방적으로 콘서트 참석 홍보·티켓 판매

러 대사관, 서울 시내에 ‘승리는 우리 것’ 대형 현수막…철거 요청도 무시

‘어디서 본 듯한’....국힘 이정현 야상 점퍼 ‘시끌’

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

![[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소 [단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717357343273_20260222501198.jpg)

[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소

![이러다 정말 다 죽어요! [그림판] 이러다 정말 다 죽어요! [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717564410097_20260222502174.jpg)

이러다 정말 다 죽어요! [그림판]