언론 관심 받지 못한 중동 6개국 순방… 일성은 “평화협정”이었는데 순방 중 차량폭탄 테러 터져

▣ 정인환 기자 inhwan@hani.co.kr

“길고도 성공적인 순방길이었다. 3가지 주요 의제를 다뤘다. 먼저 미국은 이스라엘과 팔레스타인이 평화를 성취하는 데 이바지할 결심이 돼 있다는 점을 분명히 했다. 둘째, 평화를 성취하기 위해 이웃 나라들이 이스라엘과 팔레스타인을 지원하는 게 중요하다는 점을 강조했다. 그리고 마지막으로 페르시아만 연안국가의 안보를 위한 미국의 강력한 의지를 재확인시켰다.”

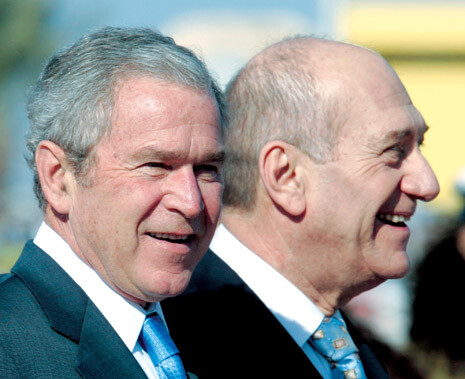

1월16일 이집트를 끝으로 중동 순방을 마감한 조지 부시 미 대통령은 백악관 홈페이지에서 네티즌과 질의응답을 하는 ‘백악관에 물어보세요’ 코너에서 한껏 만족감을 표했다. 여드레 동안 2만3천km를 돌며 6개국을 방문하는 녹록지 않은 여정이었다.

이날 홍해의 휴양도시 샤름 엘 셰이크에서 호스니 무바라크 이집트 대통령과 한 기자회견에서도 그는 ‘낙관론’을 들먹였다. “이스라엘과 팔레스타인 지도부는 ‘2개 국가 해법’에 합의했다”고 강조하는 얼굴에선 웃음이 흘렀다. “내가 낙관적이라고 말할 땐, 말 그대로 성과를 낼 수 있다고 자신하기 때문”이라고 말했다. 여유마저 느껴졌다. 언제나 그렇듯, 이번에도 부시 대통령의 말에 고개를 끄덕이는 이들이 많지 않다는 점이 문제다.

‘실패 유산’을 만회하기 위한 마지막 기회

부시 대통령의 첫 행선지는 이스라엘과 팔레스타인이었다. 이번 순방의 1차적 목적도 이스라엘과 팔레스타인의 평화협상을 진전시키는 것이었다. 지난해 11월 말 미 애나폴리스에서 열린 중동평화협상의 ‘애프터서비스’를 위해 나선 셈이다. 부시 대통령이 그 땅을 밟기는 2001년 취임 이래 처음 있는 일이다.

차기 대통령 선거전이 일찌감치 과열되면서, 1년여 전 중간선거 패배 이후 ‘레임덕’ 소리를 듣고 있는 그는 최근 언론의 관심조차 끌지 못했다. 여론의 시선은 따가웠고, 출신 정당인 공화당조차 대선을 앞두고 그를 부담으로 느낀다. 이번 중동 순방은 이라크로 상징되는 실패로 점철된 외교정책의 ‘유산’을 만회하기 위한 마지막 기회였는지도 모른다. ‘사상 최악의 대통령’이란 평가만은 피하고 싶었을 법도 하다.

쉽지 않은 일이었다. 이스라엘은 ‘협조’를 몰랐다. 아랍 권위지인 주간 의 보도를 보면, 이스라엘 정부는 부시 대통령의 중동 순방을 앞두고 팔레스타인 주민들의 땅을 압류하고, 이스라엘 정착촌을 확대하는 데 열을 올렸다. 은 베들레헴에 사는 모하메드 알 누세이르(57)의 말을 따 “부시 대통령의 방문 직전에 별안간 이스라엘 정부가 내 땅을 압류하겠다고 텔레비전을 통해 발표했다”며 “인접한 마운트 아부 고네임에 이스라엘 정착민 1천 가구를 위한 주택을 짓기 위해 팔레스타인 주민들의 땅을 징발하겠다는 것”이라고 전했다. 땅문서는 무용지물이었다.

정착촌 ‘지지’한댔다가 ‘걸림돌’이랬다가

이와 함께 이스라엘 보안당국은 부시 대통령의 방문을 앞두고 요르단강 서안 지역에서 검문소를 대폭 늘렸다. 가뜩이나 열악했던 팔레스타인 주민들의 이동권은 현저히 악화됐고, 헤브론에 사는 파티마 시드르(32) 같은 이는 이스라엘군의 출입 봉쇄로 병원에 가지 못해 거리에서 아이를 낳아야 했다. 의 지적대로 “서안 일대는 부시 대통령이 여러 차례 ‘중동 정치인의 바람직한 모델’이라고 치켜세운 살람 파야드 팔레스타인 자치정부 총리가 관할하는 지역”이라는 점을 새삼 되새길 필요가 있다.

부시 대통령 스스로도 논란을 키웠다. 그는 순방에 앞서 이스라엘 언론과 잇따라 인터뷰를 하면서 지나치게 솔직했다. “2008년 말까지 팔레스타인 독립국가 건설을 위한 협상이 타결될 것으로 보지 않는다”는 말을 한 게다. 그는 “최대한 가능한 것은 팔레스타인 독립국가의 정의에 대한 (이스라엘-팔레스타인 간) 합의”라고 되풀이해 말했다. 애나폴리스 중동평화회의에서 공언한 것에서 명백히 후퇴한 발언이다. 이스라엘 정치평론가 알로프 벤은 일간 에 기고한 칼럼에서 “부시 대통령의 꿈이 팔레스타인 독립국가 건설에서 사전에 등재할 팔레스타인 독립국가의 정의로 축소된 것으로 보인다”고 꼬집은 것도 이 때문이다.

부시 대통령은 “팔레스타인의 요구에 이스라엘이 유연하게 대처하도록 압력을 행사할 뜻이 전혀 없다”는 점도 여러 차례 강조했다. 또 어떤 인터뷰에선 이스라엘의 정착촌 합병정책(사실상 확대정책)을 지지한다고 하다가도, 다른 인터뷰에선 “정착촌은 평화협상의 성공을 가로막는 걸림돌”이라고도 했다. 중동 평화에 대한 무원칙과 인식의 혼란을 자인한 꼴이다.

방문도 하기 전부터 쏟아진 비판을 의식한 걸까? 1월9일 이스라엘에 도착한 부시 대통령의 일성은 “이스라엘은 미국의 가장 강력하고도 믿을 만한 동맹국”이란 말이었지만, 팔레스타인 땅에선 사뭇 다른 태도를 보였다. 1월10일 요르단강 서안 라말라에서 마무드 아바스 팔레스타인 자치정부 대통령을 만난 그는 “이스라엘과 팔레스타인이 내 임기 중에 평화협정을 타결하는 것은 가능하고도 필요한 일이다. 아니, 가능할 뿐 아니라 이스라엘과 팔레스타인이 실제로 내 임기가 끝나기 전까지 평화협정에 서명하게 될 것이라고 본다”고 목소리를 높였다.

그럼에도 순방 전에 드러낸 ‘인식의 혼란’까지 떨쳐내진 못한 듯싶다. “유엔이 여러 차례 결의안을 내어 지적한 대로 이스라엘이 점령한 땅에서 철수해야 하는 것 아니냐”는 기자들의 질문에 그는 “과거에 얽매일 것인지 미래로 나아갈 것인지 선택을 해야 한다”는 답변을 내놨다. 또 팔레스타인 땅에 설치된 수많은 이스라엘군 검문소의 문제점을 지적하는 질문엔 “팔레스타인 주민들의 어려움을 이해는 하지만, 검문소가 이스라엘 주민들에게는 안정감을 주는 것도 사실”이라고 비껴갔다. 그러니 ‘결과’는 뻔했다.

1월15일 오후 사우디아라비아 왕가의 호화스런 숙소에서 부시 대통령은 ‘성공’을 떠올리고 있었는지도 모른다. 사우디아라비아 왕실에 200억달러 상당의 무기를 수출하기로 구두 합의를 한 터였다. 바로 그 시각 레바논 수도 베이루트 중심가에서 그의 ‘꿈’을 일순간에 날려버리는 폭발음이 울렸다. 미 대사관 차량을 겨냥한 차량폭탄이 터져 4명이 숨지고, 미 대사관 운전기사가 다치는 사건이 벌어진 게다. 레바논에서 서방 외교관을 겨냥한 차량폭탄 공격은 최근 몇 년 새 전혀 없었다.

같은 날 팔레스타인 땅 가자지구에선 탱크와 헬리콥터를 앞세운 이스라엘군의 전면 공세로 19명이 목숨을 잃었다. 지난해 6월 하마스가 가자를 장악한 이래 최악의 유혈사태다. 팔레스타인 적신월사 등 현지 구호단체는 “8살 난 소년을 포함해 모두 35명이 다쳤고, 부상자 가운데는 폭격으로 팔다리를 잃은 이도 있었다”고 전했다. 특히 하마스의 가자지구 장악 과정에 핵심적인 역할을 한 것으로 알려진 유력 정치인 후삼 자하르의 아들도 이날 이스라엘의 공세로 숨을 거뒀다. 후삼 자하르는 지난 2003년 이스라엘의 암살 시도를 피하다 또 다른 아들을 잃은 바 있다.

가자지구에선 이스라엘군 전면 공세

사건 직후 아바스 자치정부 대통령은 이를 ‘학살’로 규정하고, “이런 상황에서 평화를 기대하기는 불가능하다”며 이스라엘을 향해 날을 세웠다. 하지만 가자지구에선 그에 대한 비난이 봇물을 이뤘다. 영국 는 이날치 기사에서 아들을 잃은 자하르의 말을 따 “이런 상황은 이스라엘의 부역자이자 미국의 첩자인 아바스 대통령과 그 측근들이 원했던 바”라며 “부시 미 대통령의 이스라엘과 요르단강 서안 방문이 이스라엘군의 공세를 부추겼다”고 전했다. 그가 오기 전에도, 그가 다녀간 뒤에도, 팔레스타인 땅에 변화는 없다. 부시 대통령은 그 땅에 대체 왜 갔던 걸까?

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

트럼프 “한국도 군함 보내라”…호르무즈 해협 보호에 파병 요구

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

“중동 에너지 시설 잿더미로”…이란, 미 하르그섬 공격에 보복 예고

“이정현 전화는 꺼져” 장동혁, 오세훈에 “공천은 공정이 생명”

“국내 선발 3~4명뿐인 KBO의 한계”…류지현 감독이 던진 뼈아픈 일침

북, “상대국 삽시 붕괴” 600㎜ 방사포 쏜 듯…한·미 연합연습에 무력시위

“윤석열의 꼬붕” “이재명에 아첨”…조국-한동훈 SNS 설전

![[사설] 장동혁 ‘절윤’ 거부에 오세훈 미등록, ‘쇼’로 끝나는 국힘 결의 [사설] 장동혁 ‘절윤’ 거부에 오세훈 미등록, ‘쇼’로 끝나는 국힘 결의](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0313/53_17733981908268_20260313502329.jpg)

[사설] 장동혁 ‘절윤’ 거부에 오세훈 미등록, ‘쇼’로 끝나는 국힘 결의

이 대통령 “‘이재명 조폭 연루설’ 확대 보도한 언론들 사과조차 없어”

이정현 “조용히 살겠다…내 사퇴로 갈등 바라지 않아”