똑똑. 거기 있니? 혹시 웅크리고 있는 건 아니지? 창밖을 보렴. 마음이 딱정벌레 빛깔이어도 해는 자작나무처럼 밝아. 환한 창가에 앉아 우리 손잡고 여행을 가자. 어디로? 시의 마을로. 윤동주(1917~45) 시인 얘기를 할 거야. 그리고 시란 무엇일까, 도란도란 말해보려고 해.

시인은 일제강점기 때 사람이야. 1910년에 일본이 우리나라를 훔쳤지. 그리고 35년 뒤에 우리 할아버지·할머니들은 해를 되찾았어. 그걸 광복이라고 불러. 일본 사람들한테서 자유를 되찾았다고 해서 해방이라고도 해. 윤동주는 해방되던 해 2월에 숨졌어. 그것도 일본의 감옥에서. 더구나 스물여덟 살에. 그걸 어른들은 불행이라고 부르기도 하지.

일억보다 소중한 기억

하지만 내년이면 시인이 태어난 지 100년이 돼. 한 사람을 모든 사람이 100년 동안 기억한다는 건 참 놀라운 일이야. 말장난 같지만 시인이 아직 살아 있다고도 할 수 있는 까닭이지. 어때? 시라는 거, 시인이란 사람, 좀 묘하지? 사람한테 최고 선물은 돈이 아니라 기억이거든. 일억보다 기억이 소중한 거야.

자 그럼, 시 하나 같이 읽어볼까?

“뾰, 뾰, 뾰/ 엄마 젖 좀 주”/ 병아리 소리.

“꺽, 꺽, 꺽/ 오냐 좀 기다려”/ 엄마 닭 소리.

좀 있다가/ 병아리들은/ 엄마 품으로/ 다 들어갔지요.

재밌는 시야. 제목은 ‘병아리’. 시인이 19살 때 지었어. 어떻게 아냐고? 시를 쓴 날짜를 시인이 적어뒀거든. 시인은 꼼꼼한 사람이야. 매일 저녁 가계부 적는 엄마보다 더 꼼꼼하지. ‘뾰, 뾰, 뾰’ ‘꺽, 꺽, 꺽’. 병아리와 엄마 닭의 소리를 흉내 낸 말이 탁구공처럼 가볍게 통통 튀지. 시는 원래 노래였거든. 읽는 게 아니라 부르는 노래. 시는 ‘음표 없는 음악’이야. 빠르고 느리고, 슬프고 기쁘고, 시끄럽고 조용하고, 뭐 그런 노래들 많잖아? 시도 그래. 이 시는 아주 밝고 따뜻한 노래야. 엄마 닭과 병아리, 그건 엄마와 아들딸을 빗대서 말한 거지. 엄마 닭의 품, 그곳에 폭 담긴 달걀처럼 포근한 말. 그걸 ‘시의 체온’이라고 해. 체온이 있는 말, 그게 시 아닐까?

비슷한 시 하나 더 읽어보자. ‘참새’라는 시야. ‘백로지’(白露紙)라는 건 옛날에 흔히 썼던 종이(갱지) 이름이야.

앞마당을 백로지인 것처럼/ 참새들이 글씨 공부하지요

짹, 짹, 입으론 부르면서,/ 두 발로는 글씨 공부하지요

하루 종일 글씨 공부하여도/ 짹 자 한 자밖에 더 못 쓰는 걸.

시는 이야기이기도 해. 이야기, 그건 네가 좋아하는 간식 같은 거야. 마음의 간식. 때로는 밥보다 간식이 더 맛있잖아. 더 먹고 싶을 때도 있고. 사람한테는 누구나 이야기를 듣고 싶은 마음이 있거든. 어쩔 땐 아주 무서운 이야기까지도. 네가 학교에서 좋아하는 그 아이를

생각해봐. 그 아이의 마음이 궁금한 적 있지? 그게 바로 이야기를 듣고 싶은 호기심이야. 종종걸음 걷듯이 궁금해서 못 참겠다가, 비로소 알았을 때 그 마음 있잖아. 물음표가 느낌표로 바뀌는 바로 그 순간. 그걸 어른들은 ‘시적 쾌감’이라고 해.

만돌이가 학교에서 돌아오다가/ 전봇대 있는 데서/ 돌재기 다섯 개를 주웠습니다.

전봇대를 겨누고/ 돌 첫 개를 뿌렸습니다./ -딱-/

두 개째 뿌렸습니다./ -아뿔싸-/ 세 개째 뿌렸습니다./ -딱-/

네 개째 뿌렸습니다./ -아뿔싸-/ 다섯 개째 뿌렸습니다./ -딱-

다섯 개에 세 개……/ 그만하면 되었다./ 내일 시험,/

다섯 문제에, 세 문제만 하면-/ 손꼽아 구구를 하여봐도/

허양 육십 점이다./ 볼 거 있나 공 차러 가자.

그 이튿날 만돌이는/ 꼼짝 못하고 선생님한테/ 흰 종이를 바쳤을까요/ 그렇잖으면 정말/ 육십 점을 맞았을까요

‘만돌이’라는 시야. 만돌이도 우리처럼 공부하는 게

썩 좋지는 않은가봐. 돌재기(돌멩이)를 전봇대에 던졌는데, 다섯 개 중에 세 개만 맞혔네. 100점 만점에 육십 점. 허양(그냥) 육십 점. 시험공부 팽개치곤 돌팔매질하고 공이나 찼으니, 아마도 만돌이는 선생님한테 꾸중 좀 들었겠지? 이런 걸 요즘 사람들은 ‘웃프다’고 하는 것 같아. 우스우면서도 좀 슬픈 느낌. 그래도 만돌이는 아주 씩씩한 아이 같아. “볼 거 있나 공 차러 가자”라는 말에서 알 수 있지.

시는 체온이 있는 말이고 이야기라고 했잖아. 벌써 까먹은 건 아니지? 시는 슬픈 그림이기도 해. 물감이 아니라 말로 그린 그림이지. 왜 그러냐고? 사람은 누구나 슬플 때가 있는 법이거든. 슬픔이 있어서 기쁨이 있기도 한 거 아닐까? 깜깜 밤은 무섭지만, 아침에 일어나면 환하잖아. 그렇지?

이제 조금 용기를 내서 슬픈 시를 읽어보자.

누나의 얼굴은/ 해바라기 얼굴/ 해가 금방 뜨자/ 일터에 간다.

해바라기 얼굴은/ 누나의 얼굴/ 얼굴이 숙어 들어/

집으로 온다.

시인이 스물한 살 때 쓴 걸로 짐작되는 ‘해바라기 얼굴’이야. 이 시에서 시인은 해바라기와 누나를 하나처럼 생각하고 있지. 지친 누나가 고개 숙인 해바라기처럼 일터에서 집으로 돌아오는 풍경. 그걸 바라보는 시인의 마음…. 짧은 시에 많은 게 담겨 있어. 자칫 심심할 수 있는데 시인은 조금 꾀를 냈어. 첫 연에서는 “누나의 얼굴은/ 해바라기 얼굴”이라고 하고, 둘째 연에서는 말을 바꿔서 “해바라기 얼굴은/ 누나의 얼굴”이라고 했지. 가령 이런 거야. “나는 짜장면”이라고 하면 평범하잖아. 그런데 “짜장면은 나”라고 하면 좀 색다르게 들리지? 시는 말을 갖고 하는 공기놀이야. 때론 재미도 있어야 하거든. 슬픈 시에도 읽는 재미가 숨어 있는 것. 시를 계속 읽고 싶게 만드는 힘인 것 같아.

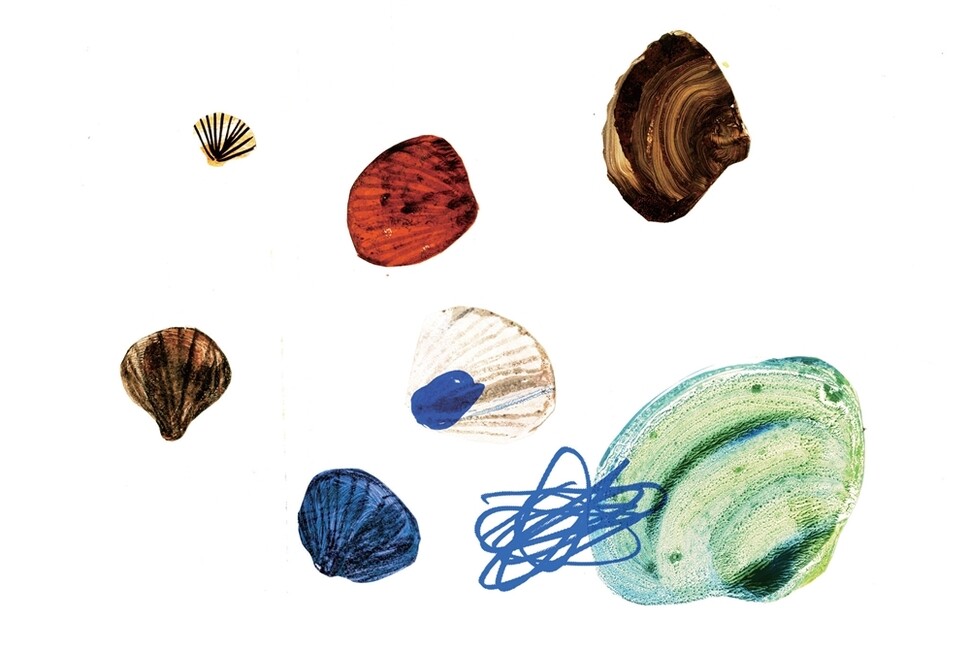

아롱아롱 조개껍데기/ 울 언니 바닷가에서/

주워 온 조개껍데기

여긴 여긴 북쪽나라요/ 조개는 귀여운 선물/

장난감 조개껍데기.

데굴데굴 굴리며 놀다,/ 짝 잃은 조개껍데기/

한 짝을 그리워하네

아롱아롱 조개껍데기/ 나처럼 그리워하네/

물소리 바닷물 소리.

윤동주 시인이 18살 때 처음 쓴 동시로 알려진 ‘조개껍질-바닷물 소리 듣고 싶어’야. ‘아롱아롱’ ‘여긴 여긴’ ‘데굴데굴’ 같은 말들이 발랄하지. 그런데 시인은 무언가 그리워하는 마음을 조개껍데기에 담았어. 시인은 중국의 북간도(명동촌)라는 지방에서 나고 자랐거든. 그래서 시에서도 ‘북쪽나라요’라고 쓰고 있지. 그리움, 그건 시인의 마음을 메마르지 않게 채워주는 샘물 같은 거였어.

2300년 전쯤 중국에 맹자라는 사람이 있었어. 아주 훌륭한 학자야. 그분 말씀이 이래. 사람 마음에는 네 가지가 있다는 거지. 사람을 불쌍히 여기는 마음(측은지심), 옳지 못한 걸 부끄러워하고 잘못된 걸 미워하는 마음(수오지심), 욕심껏 채우려 들지 않고 겸손한 마음(사양지심), 무엇이 옳고 무엇이 그른지 가릴 줄 아는 마음(시비지심). 시에는 이 네 마음이 다 담겨 있어. 세상에서 가장 아름다운 ‘마음의 사각형’ 아닐까? 비록 팔다리가 가늘고 연약해도 네 가지 마음을 잘 지키고 가꾸면 마음이 튼튼한 사람이지. 윤동주 시인은 그런 사람이었어. 일본에 나라를 빼앗긴 우리나라 사람들이 모두 병원에 사는 것처럼 느끼기도 했거든. 그래서 시집 제목을 가 아니라 이라고 지으려고도 했어.

참, 내 소개를 깜빡했네. 내가 누구냐고? 너의 삼촌이야. 마흔두 살 먹도록 장가를 못 간, 슬픈 삼촌. 나한테도 삼촌이 있어. 바로 시란다. 엄마·아빠·형제 다음으로 가까운 게 삼촌이잖아. 사람에게 시는 삼촌 같은 거란다.

안녕, 이제 삼촌은 아가씨 만나러 가련다(쉿, 비밀이야). 이런 시를 읽으면서. ‘해비’는 햇볕이 나는데 잠깐 내리는 비(여우비)야.

아씨처럼 내린다/ 보슬보슬 해비/ 맞아주자, 다 같이/ 옥수숫대처럼 크게/ 닷 자 엿 자 자라게/ 해님이 웃는다./

나 보고 웃는다.

하늘 다리 놓였다./ 알롱달롱 무지개/ 노래하자, 즐겁게/ 동무들아 이리 오나./ 다 같이 춤을 추자./ 해님이 웃는다./ 즐거워 웃는다.

엄마가 어린이날 선물 안 사줬다고, 놀이공원에 데리고 가지 않는다고, 너무 웅크리지는 마. 삼촌이 있잖아. 윤동주 삼촌, 그리고 앞으로 너의 삼촌이 되어줄 시가 있잖아. 그렇지? 시가 있잖아.

, 윤동주 지음, 홍장학 엮음, 문학과지성사, 2004

, 송우혜 지음, 푸른역사, 2004

, 김응교 지음, 문학동네, 2016

일러스트레이션 조승연

※카카오톡에서 을 선물하세요 :) ▶ 바로가기 (모바일에서만 가능합니다)

undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 김건희 메모 “나경원 머리 높이지 마”…국힘 전당대회 개입 정황 [단독] 김건희 메모 “나경원 머리 높이지 마”…국힘 전당대회 개입 정황](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0112/53_17682232429106_5417682227122231.jpg)

[단독] 김건희 메모 “나경원 머리 높이지 마”…국힘 전당대회 개입 정황

“사형 구형” 듣고 시뻘게진 윤석열, 반성 없었다…특검 노려보며 “이리떼”

![활짝 웃던 윤석열, 사형 구형되자 도리도리 [영상] 활짝 웃던 윤석열, 사형 구형되자 도리도리 [영상]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0113/53_17683120950042_20260113503306.jpg)

활짝 웃던 윤석열, 사형 구형되자 도리도리 [영상]

특검, 윤석열 사형 구형…“헌법수호 책무 저버려”

한밤 기습 제명된 한동훈 “민주주의 지키겠다”

윤석열 쪽, 이제 와 “계엄 전 민주당 해산청구 검토”…논리 급조했나

“윤석열, ‘사형’ 훈장으로 여길 것”…서울대 로스쿨 교수 경고

조갑제 “윤석열에 가냘픈 기대 한 가지…부정선거론은 꼭 사과하길”

‘한동훈 심야 제명’에 친한계 긴급 회동…초·재선 모임도 ‘재고 촉구’

![[전문] 내란 특검, 윤석열 사형 구형 논고문…“헌정 수호 위한 단죄” [전문] 내란 특검, 윤석열 사형 구형 논고문…“헌정 수호 위한 단죄”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0114/53_17683276504427_20260114500115.jpg)

[전문] 내란 특검, 윤석열 사형 구형 논고문…“헌정 수호 위한 단죄”

![[단독] 서울~평양~베이징 고속철도 건설 등…이 대통령, 시진핑에 4대사업 제안 [단독] 서울~평양~베이징 고속철도 건설 등…이 대통령, 시진핑에 4대사업 제안](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0113/53_17682661160943_20260113500742.jpg)