| |

2005년의 일이다. 막내딸 푸름이는 13살이었다. 앞의 내용은 픽션이다. 그리고 해피엔딩이다. 푸름이는 지금 그 변기를 잘 사용하고 있다(지금은 대학생).

강명구 아주대 교수(행정학)는 2004년부터 ‘퇴비화 변기’를 사용하고 있다. 미국 시애틀에서 연구년을 지낸 뒤 한국에 들어와 “위를 보면 집, 아래를 보면 집, 옆을 봐도 집인 곳을 벗어나, 위를 보면 하늘 아래를 보면 땅 옆을 보면 나무가 있는 곳을 찾”아 어머니가 소를 키우던 고향 경기도 광주로 이주했다. 덕분에 직장이 있는 수원까지는, 새벽에 고속도로를 달려 1시간이 걸린다.

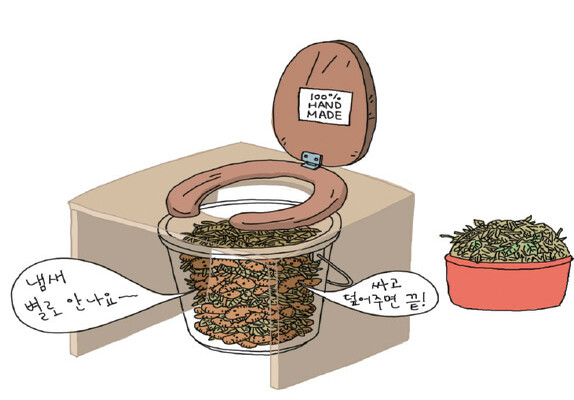

변기는 정갈한 부엌 옆에 딸린 문을 열면 바로 보인다. 원래 보일러실로 꾸며진 곳이다. ‘소개’를 받으러 부엌 문을 열었을 때 나무로 깎은 변기는 뚜껑이 덮여 있었다. 강 교수는 자랑스럽게 뚜껑을 열어 보여주었다. “이제 비울 때가 되어 가득 차 있습니다.” 조금 꺼리는 마음으로 그쪽으로 고개를 향해본다. ‘거절을 하면, 자랑스러워하는 데 대한 예의가 아니겠지’ 하는 복잡한 심정을 함께 가동시키며. 그냥 젖은 풀 더미가 있는가 했다. “냄새가 안 나죠?” 거기에 똥이 있을 것이라는 짐작에 돋기 시작하는 닭살을 빼면 그것의 흔적은 알 수 없다. 아내 이준숙씨는 “덮기까지만 똥이라는 생각이 있는 것 같아요.” 강 교수는 말한다. “냄새가 납니다. 하지만 수세식 화장실 정도지요.”

이준숙씨는 말한다. “냄새보다도 똥이 너무 가까이 있다는 거부감이 드는 거지요. 수세식 화장실에서는 물이 격리를 해줘 접촉을 막잖아요. 익숙지 않아서 겁이 나는 것 같습니다.”

이 신기한 발명품은 간단하기 그지없다. 변기 밑에는 20ℓ들이 플라스틱통이 놓여 있다. 변기는 목공이 취미인 강 교수가 직접 깎았다. 플라스틱통에 변기를 고정하는 구실을 하는 판때기가 필요하다. 나무판에 구멍을 뚫어서 플라스틱통 위에 올리고 그 위에 변기를 놓는다. 이게 다다.

변기 외에 부속물이 필요하다. 옆에는 변을 보고 덮을거리를 준비해둔다. 덮을거리는 깎은 잔디, 낙엽, 밭에서 뽑은 풀 등이다. 변기 뒤에는 다 차면 갈아끼울 플라스틱통이 놓여 있다.

퇴비화 변기는 부지런을 떨어야 하는데 이 덮어주는 풀을 준비해야 하기 때문이다. 강 교수는 “잘 말린 잔디 깎은 풀이 최고입니다. 아니면 낙엽을 말려 부순 것도 끝내줍니다. 집 안의 변기는 그렇고 집 밖의 퇴비사 덮는 것은 그저 마른 풀, 긴 것 짧은 것 상관없이 잔뜩 덮어주면 자연이 알아서 발효시켜줍니다. 마른 풀은 항상 준비해야 하는데 웬만하면 생각보다 그리 모자라지 않습니다. 문제는, 퇴비사 덮는 풀이 좀 모자랄 수가 있지요. 낫 들고 잡초 좀 베어 말려 준비하면 대개 해결됩니다. 시골 같으면 건초나 볏짚도 좋지요.”

2~3일마다 한 번씩 비우는데 음식물 쓰레기도 함께 간다. 목적지는 퇴비장이다. 마당 한쪽에 1평 규모의 3칸으로 된 퇴비장이 있다. 퇴비장에 통을 비운다. 갈고리로 금방 쏟은 것 위에 옆의 것, 좀더 숙성된 것을 긁어와 덮어준다. 그리고 좀더 풀을 뿌려준다. 비운 통은 수돗가에서 씻어 말려둔다.

‘퇴비화 변기’는 강 교수의 시골 생활 순환 구조의 중심이다. 강 교수는 50평 정도의 밭을 가꾸고 있고, 그것을 넓혀가는 중이다. 벼도 심으려고 개간 중이다. 물을 대려고 개울도 팠다. 강 교수는 밭 구경을 시켜주며 흙 속을 뒤집어 보여준다. “이게 정말 좋은 흙입니다.” 또 자랑이다. “지렁이가 얼마나 많은지 모릅니다.” 냄새를 맡아보라고 한다. 씹어먹어도 될 것 같은 좋은 흙 냄새다. 이것이 다 ‘인분’으로 만든 퇴비 덕분이다.

퇴비의 원리는 순환이다. 오래된 것과 새것의 만남이다. 잔디를 깎거나 낙엽을 쌓아서, 도시라면 다시 쓰레기장으로 갈 것들은 말려서 ‘브라운’이 된다. 인간이 공들여 소화시켜 만들어내는 똥은 ‘그린’이 된다. 퇴비의 원리는 금방 나온 ‘그린’을 오래된 ‘브라운’이 덮어주는 것이다.

퇴비화 변기는 오줌과 똥을 구분하지 않는다. 이론적으로는 “똥은 호기성 발효, 오줌은 혐기성 발효가 돼야 하기 때문에 둘을 구분해야 한다”. 예전의 수거식 화장실에서 냄새가 많이 나는 것은 이 때문이다. 그간의 많은 퇴비화 변기 연구자들도 이에 골몰해왔다. 최근 시골집에 ‘생태 퇴비화 화장실’이라고 보급되는 대부분은 기본적으로 오줌이 나가는 구멍을 따로 만들어서 똥만을 주로 분리하는 방법을 쓴다(이런 방법은 교묘하게 여성 분뇨의 ‘퇴비화 가능성’을 차단하는 것으로 남녀차별적이다).

똥을 곁에 두고 있는데, 유난스럽지 않아도 된다. 강명구 교수는 “오줌을 섞어도 문제없다”고 이야기한다. 오줌만을 눌 때는 사용하지 않기도 하지만, 똥·오줌을 가리지 않는다. “잘 덮어주기만 하면 상관없습니다.” 화장지도 같이 집어넣는다. 1년 안에 충분히 썩기 때문이다.

이제 봄인데 지난해 만들어 숙성된 퇴비를 모아둔 헛간은 텅텅 비어 있다. 변기통을 비우고 덮어주는 과정을 보여주던 아내 이준숙씨는 “가족 3명이 만드는 것으로는 부족해요”라고 말한다. 그러니 “아, 아까워라”. 서울의 어디에도 퇴비로 쓰는 똥은 없다는 말을 들은 이준숙씨의 반응은 당연했다.

수세식 변기의 아홉 가지 죄

“여기가 상수원 규제 구역인데 이 깨끗한 곳에 인가가 들어오게 되면 오수관을 다 묻습니다. ‘환경’이란 것을 위해 행정 낭비를 하는 셈이지요.”(강명구 교수)

집을 지으려면 오물 처리 시설이 필요하고 ‘법적’(하수도법 제34조 개인하수처리시설의 설치)으로 정화조를 만들어 넣어야 한다. 이 집에도 정화조가 있고 1년에 한 번 청소하라는 고지가 오고, 신청을 하면 여기까지 분뇨차가 청소를 위해 들어온다.

“막스 베버가 관료화·집중화가 전체주의와 연결된다고 했습니다. 현대 문명은 문제를 관리만 하면 된다고 생각하지요. 그렇게 해서 현대 문명이 자립·자율이란 개념을 다 잊어가지요.” 행정학 전공인 강 교수의 말이다.

관리를 위해 수세식 변기가 만들어졌다. ‘빗물 박사’라 불리는 서울대 한무영 교수(건설환경공학부)가 말하는 수세식 변기의 죄는 더 많다.

“1. 물을 많이 사용하도록 한 죄 2. 깨끗한 물을 섞어서 모두 더럽게 만든 죄 3. 하수를 많이 내려보낸 죄 4. 배설물 속의 비료 자원을 낭비한 죄 5. 분과 요를 합쳐서 내보낸 죄 6. 땅과 섞을 것을 물에 섞어 내보낸 죄 7. 물부족이라고 엄살을 떨게 하면서 댐이나 자연을 파괴한 죄 8. 에너지를 많이 쓰도록 한 죄 9. 자신이 만든 더러운 것을 멀리 버리고 남에게 치우도록 한 죄.”

강 교수는 조셉 젠킨스의 (The Humanure Handbook·녹색평론사 펴냄)를 참조했다. 젠킨스는 “톱밥변기를 잘 관리하기만 한다면, 보스턴 교외에서는 물론 시카고 고층 아파트에서도 아무 문제가 없을 것이다”라고 책에 썼다.

이준숙씨는 “도시에서도 통을 수거해가고 덮을 풀을 나눠주는 식으로 하면 가능하지 않을까요” 조심스럽게 말했다. 강 교수는 이에 긍정적이다. “도시 텃밭 등이 많아지고 있는데, 공동으로 만들어 사용하면 가능하지 않을까요. 창조란 게 힘들지만 실제로 하고 나면 왜 이리 쉬운 것을 미처 생각 못했을까 하잖아요. 저도 똥·오줌 분리 때문에 골머리를 알았는데 덮어주니 원샷에 끝냈습니다.”

밤하늘의 별을 우러러 부끄럼 없는 삶

순환하는 삶은 인간도 순환시킨다. ‘선인장 물 안 주고 죽이는 게 특기’였던 이준숙씨는 지금은 새벽 이슬을 맞으며 새초롬히 주인을 맞고 계절마다 빨강·주황·노랑 꽃이 피는 꽃밭을 갖고 있다. 이촌했을 때만 해도 ‘건달’이던 강 교수도 이제 자연을 이용하는 농군이 되었다. 홍수 때마다 무너져내리던 뒷산을 ‘치수’해 꽃밭에 물을 주고, 땅굴을 파서 와인 창고로 쓴다. 개울마다 창포를 심어 물을 맑게 한다. 개울에는 영국 사람(인터넷으로)에게서 배운 ‘버드나무 방죽’을 만들었다.

마지막으로 의 한마디.

“인분을 퇴비화하는 사람은 밤하늘의 별을 우러러 부끄럼이 없다.” (조셉 젠킨스)

| |

| |

구둘래 기자 anyone@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

이 대통령 “농지매각 명령이 공산당? ‘경자유전’ 이승만도 빨갱이냐”

룰라 ‘여보, 새끼손가락 없는 맞춤장갑 좀 봐요’…뭉클한 디테일 의전

정청래 “장동혁, 고향 발전 반대하나…충남·대전 통합 훼방 심판받을 것”

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

전한길, 반말로 “오세훈 니 좌파냐?”…윤어게인 콘서트 장소 제공 압박

![법원장님 들어가십니다 [그림판] 법원장님 들어가십니다 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0224/20260224503791.jpg)

법원장님 들어가십니다 [그림판]

“누가 반대했나 밝혀라”…통합안 보류에 국힘 TK 의원-지도부 충돌

‘800만원 샤넬백’…받은 김건희는 무죄, 전달한 전성배는 왜 유죄일까

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장