아시아 7개국 20개 도시를 도는 나윤선의 재즈 여행…

뮤지컬 <지하철 1호선>으로 시작한 음악, 공부는 즐겁다

▣ 김수현 기자 groove@hani.co.kr

그를 ‘낯선 이’로 소개하는 것도 마지막이다. 알 만한 사람들은 모두 나윤선(37)을 안다. 재즈 동호인이 많지 않은 한국에서 열리는 공연이지만 객석은 거의 찬다. 지난해 말 극장 ‘용’에서 연 3일간의 콘서트는 성탄절 대목과 겹치면서 전석이 매진됐고, 5월14일에 예정된 서울 LG아트센터의 공연도 예매가 순조롭다. 올 초 청와대 신년회 무대에선 스캣(‘두비두비두’ 등 의미 없는 음절로 구성된 소리)으로 넥타이를 맨 관료들을 당황시켰다. 나윤선호에의 승선을 권유하는 마지막 신호를 쏘아올리고자 4월19일, 아시아·오스트레일리아 투어의 4분의 1 지점에서 한국에 잠시 들른 그를 만났다. ‘나윤선 퀸텟은 밴드이다’라는 명제를 만들고 내심 만족스러워하면서.

뒤늦게 떠난 유학, 유럽 재즈 속으로

인터뷰의 핑계 같은 이 명제를 말하자 그가 웃는다. “달려라 밴드요? 어머, 재미있네요. 전 5인조 ‘윤선나 퀸텟’(Youn Sun Nah 5tet)의 일원이 맞아요. 보통 보컬 외엔 나머지를 반주자로 인식하는데 재즈 밴드는 구성원이 대등합니다. 개별 활동도 많이 하고요.” 리더라는 이름표는 ‘귀차니스트들’이 그에게 떠맡긴 거란다.

1996년 결성 뒤 파리를 근거지로 유럽과 한국에서 활동해온 이 팀엔 보컬 외에도 드럼(다비드 조르줄레), 베이스(요니 젤닉), 비브라폰(다비드 니어만), 피아노(벵자멩 무세)가 있다.

그러나 ‘그의 목소리에 반했다’고 말하는 게 인터뷰의 솔직한 동기일 것이다. 자유자재로 완급을 조절하며 음계를 넘나드는 그의 목소리를 두고 한 블로거는 ‘양희은과 카펜터스를 섞은 위에 엔야를 보탠 것 같다’고 평했다. “좋은데요. 모두 제가 참 좋아하는 음악인들이에요.” 그가 말한다. 꽃망울이 터지기 전의 아픔을 평온하게, 시들어가는 꽃들의 허무함을 따뜻하게 들려주는 그의 소리엔 꽃잎이 묻어 있다. 때론 강렬한 바람이 되어 꽃잎을 떨어뜨린다. 1집

그는 비교적 늦게 음악을 시작했다. 불문학을 전공하고 회사생활을 하다가 뮤지컬 <지하철1호선> 오디션에 응모하고, 덜컥 초대 옌볜 처녀 ‘선녀’ 역에 발탁됐다. 음악가 부모를 두긴 했지만, 1994년 전까지 경력이라곤 교내 합창반 활동과 대학시절의 샹송대회 수상이 전부였다. “무대에 서니 음악을 오래하려면 제대로 공부해야겠다는 생각이 들었어요. 클래식을 하기엔 늦은 나이였고, 주변에선 대중음악의 뿌리인 재즈를 배워보라고 권유했습니다.” 1995년 훌쩍 ‘재즈의 본고장’ 미국 대신 ‘샹송의 나라’ 프랑스로 떠났다. 프랑스 재즈 뮤지션의 70% 이상을 배출한 유럽 최초의 재즈학교 CIM에서 공부하며 동료들을 만난다.

나윤선이 낸 5장의 음반 중 2집

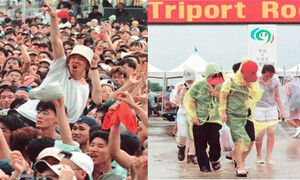

2집과 4집에 새겨진 퀸텟의 창작 정신

매주 두 번 이상 무대에 오르면서 프랑스 시골 구석구석을 누볐다. “재즈를 좋아하는 동네 사람들이 협회를 만들어 국가에 지원을 요청합니다. 자원봉사자를 모집해 음식을 마련하고 음악인을 초대하면 페스티벌이 하나 뚝딱 만들어지죠. 연중 200일 페스티벌이 열리는 나라예요.” 청중의 시선이 악기와 악기를 넘나든다. “고요하다가 격해지는 비브라폰 연주자의 동작은 연극배우처럼 강렬합니다. 공연은 그 자체로 비주얼하죠.” 그래서, 이번엔 태평양이다. ‘지구 한 바퀴 돌면 좋겠다’는 그의 꿈이 소속사 AMP의 기획력으로 현실화됐다. AMP는 지난해 경기도 가평 자라섬 재즈페스티벌을 성공적으로 치러낸 바 있다. 2월26일 오사카에서 시작한 7개국 20개 도시 공연은 인도네시아, 오스트레일리아, 중국, 대만, 말레이시아를 거쳐 5월14일 서울에서 마무리된다.

공연이 끝나길 기다리는 작업들이 한 아름이다. 국내에서 호평받은 3집

음악에 무취미인 동네 아저씨에게 어떻게 음악을 소개하면 되냐고 물었다. 그는 “먹고살기 바쁜데 마음껏 즐겨달라고 청하기 쉽지 않다”고 답했다. 주당 35시간 근무와 은퇴 이후의 생활이 보장된 프랑스와 비교하긴 무리라는 것이다. 하지만 텃세를 부리면서도 비주류 음악, 재즈를 영어로 노래하는 동양 여자를 자국 음악계로 수용하는 그들의 문화적 다양성은 참고할 만하다. “동남아 여자가 국내의 음대를 나와 활동한다고 생각해보세요. 쉽지 않겠죠.” 정보와 체험이 풍요로워질 필요도 있다. “국내 모 대학에서 강의를 하며 한국 학생들의 재능과 열정에 감탄을 했어요. 그런데 아이들이 비브라폰과 마림바를 본 적도 없다고 해서 깜짝 놀랐죠.” <한겨레21> 같은 언론매체가 제 몫을 해야 한다고 말하는 그, 다른 이에게도 공부거리를 마구 안겨주는 사람이다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

“윤석열, ‘사형’ 훈장으로 여길 것”…서울대 로스쿨 교수 경고

![[단독] 김건희 메모 “나경원 머리 높이지 마”…국힘 전당대회 개입 정황 [단독] 김건희 메모 “나경원 머리 높이지 마”…국힘 전당대회 개입 정황](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0112/53_17682232429106_5417682227122231.jpg)

[단독] 김건희 메모 “나경원 머리 높이지 마”…국힘 전당대회 개입 정황

사형 구형 순간 윤석열, 머리 내저으며 웃음…이전까지 여유만만

특검, 윤석열에 사형 구형…“반성 없어, 중형 선고돼야”

특검, 윤석열에 사형 구형…“헌법 수호 책무 져버려”

특검, 김용현에 무기징역 구형…“내란 설계·운용 핵심”

‘서부지법 폭동 배후’ 혐의 전광훈 구속

특검, 조지호에 징역 20년 구형…“내란에 적극 가담”

트럼프 “쿠바에 석유∙자금 지원 더는 없다”…쿠바도 강경 대응

“집 가서 뭘 하겠냐”던 윤석열, 추가 구속했다며 재판부 기피 신청

![[단독] 서울~평양~베이징 고속철도 건설 등…이 대통령, 시진핑에 4대사업 제안 [단독] 서울~평양~베이징 고속철도 건설 등…이 대통령, 시진핑에 4대사업 제안](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0113/53_17682661160943_20260113500742.jpg)

![[단독] 서울시가 세운3-2·3구역 용적률 올리자, 한호건설 예상수익 1600억→5200억원 [단독] 서울시가 세운3-2·3구역 용적률 올리자, 한호건설 예상수익 1600억→5200억원](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0109/53_17679679801823_20260108503886.jpg)